| |

|

|

| |

上爪の板碑 |

|

| |

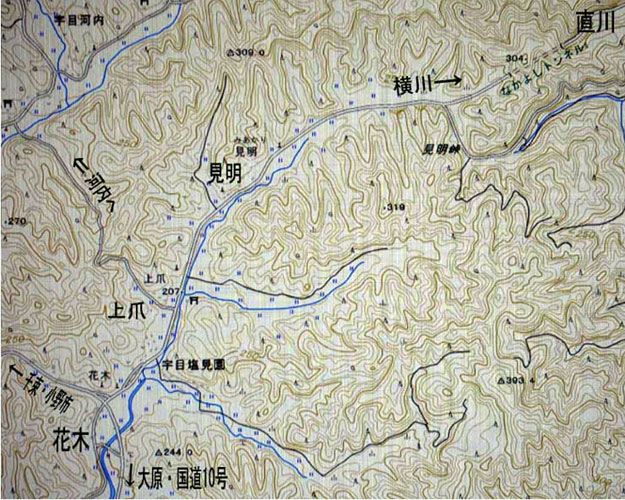

(見明集落の「見明公民館」前に、案内標識がある) |

|

| |

|

|

| |

上爪板碑 |

|

| |

板碑とは頭部を山形につくり、その下に一段の切り込み、額部があり、身部の下に根部を作る板状の石塔である。この板碑は鎌倉時代前期以来各地で盛んに造塔するようになった。本来修験道の峰入り行事に用いる「ヒデ」が石造化されたとも言われる。全くの自然石で出来た塔婆は分類を別にするべきと思う。本町に分布する板碑のほとんどが上爪地区に集中している。

この板碑は南郡では見ることのできない雄大さで、そのうえ優雅さを感じる板碑である。一石からなり、材質は凝灰岩で出来ている。

塔高約200センチ、上部幅32センチ、下部幅52センチの塔で、塔身上部は山形に作り、その下丸の中に梵字のキリーク(阿弥陀)を彫り込み、さらにその下に火燈形に彫り込み、その中に「帰一月鉱曼禅定門零位」と刻まれている。

町内に板碑は非常に少なく、その大部分がこの地区に集中している。 |

|

| |

宇目町史 |

|

| |

|

|

| |

塩井神社 |

|

| |

|

|

| |

上爪の集落手前で、左手の小川に架かった鉄橋を渡ると塩井神社がある(樹木にさえぎられて見えにくい)。*なお、ここから県道を右に入る道があり(標識があるが花木側を向いている)、小さな峠を上り下りした先が下河内です。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

上爪の塩井神社 |

|

| |

塩井神社 大字塩見園字カミヤ |

|

| |

祭神 曽登織伊良津姫命 罔象女命 菅原道真霊 素戔嗚尊 倉稲魂命 |

|

| |

由緒 創立年月不詳 紀伊国和歌山より当村に移転せるもの。該国玉津村社内の小石を持ち来り小社を造り之を神体として玉島神社と尊す。社前に小井あり、其の水常に海水の孕空に従って満干あり、依って塩井社と改称す。明治六年四月村社に列せらる。罔象女命、素戔嗚尊は字野中に、菅原神は字椎の木に、倉稲魂命は字カミヤに鎮座の処明治九年九月当社に合併。 |

|

| |

境内神社 三社

山神社 祭神 大山祇命 由緒不詳 石祠

水神社 祭神 罔象女命 由緒不詳 石祠

荒神社 祭神 素戔嗚尊 由緒不詳 石祠 |

|

| |

|

|

| |

上爪の仏庵(慶安寺) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

金山神社を探しに行った山中で、仏庵を目にした |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

参道の仏たち |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

参道の仏たち |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

微笑んでいる? |

|

| |

|

|

| |

*グーグルアースで宇目地区を見ると、塩見園地区に「金山神社」があります。そこで現地調査に行ってみました。しかし、それらしい建物はまったくありませんでした。地元の人の話では金山神社は30年ほど前にはすでに無くなっていたといいます。金山神社としてグーグルアースに添付されている写真は、上掲の仏庵の写真です。

後日、確認のために金山神社があった場所と思われるところを含め、山頂まで広い範囲を探しましたが、なにもみつかりませんでした。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

上爪・花木から塩見大師へ・そしてスポーツ公園 |

|

| |

|

|

| |

花木の天満社 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

花木天満社 |

|

| |

|

|

| |

花木天満社の後ろに宝塔が二基あるというが、まだ見ていない。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

阿蘇神社 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

花木から塩見大師庵に向かう途中、左手に見える小山に阿蘇神社がある |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

阿蘇神社 |

|

| |

|

|

| |

村社 阿蘇神社 大字塩見園字タクミノソノ

祭神 阿蘇姫命 武磐龍命 速甕玉命 大巳貴命

由緒 不詳 大友氏の頃、肥後国阿蘇社を勧請す。宇目七社と称する一社なり。明治六年四月村社に列せらる。大巳貴命は字新原に鎮座の処明治九年九月当社に合併し阿蘇社と改称す。 |

|

| |

宇目町史 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

塩見大師庵 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

紅葉の大師庵 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

塩見大師庵の宝塔 |

|

| |

|

|

| |

塩見大師庵宝塔

県指定有形文化財(建造物) 昭和51年3月30日指定

宇目町大字塩見園字塩見 塩見区所有

この塔は凝灰岩でできており、総高250cmの壮大で中央色豊かな宝塔である。塔身は高さ53cm、径61cmで雄大な中にも安定感があり、地方の宝塔の形式と相対峙し、中央色豊かなことを示している。

方形の基壇の上に基礎を建て、その基礎の4面には見事な格狭間が彫られている。格狭間の曲線は左右に強く張り出しており、肩のあたりからの曲線はゆるく膨らみをもち、おおらかな中にも上部の重さを支える力強さが現れている。笠石の軒の厚さ、反花や軒両端の線は時代をよく反映し、露盤、伏鉢、請花は特によく優雅にできている。しかし、見てのとおり2基とも相輪中部から上を欠損しているのが残念でならない。

この塔の特徴は、基壇上部4面に彫られた反花であるが、全体的に彫りは深く各蓮弁の形に丸みをもたせ、各弁を両側から押し上げるようによくまとめている。彫り方も丁寧で、上部の重さに対してよくバランスがとれており優雅さが浮き出ている。

中央には「貞和五年丑巳十月二十八日」と北朝年号が刻まれている(貞和5年=1349)。貞和といえば足利尊氏や楠木正成らが南北に分かれて戦った南北朝時代であるが、同年代の宝塔としては大分県はもとより、九州各県にもこの宝塔の右に出る塔は稀有のことから貴重な文化財である。

ところで、宝塔という言葉は珍宝で飾った塔ということで、塔の敬称および美称である。仏教では塔のことを宝塔といっているが、ここでいう宝塔とは方形の基礎、首部のある塔身、その平面は円形であるのが特徴で、笠は四注状でその上に相輪あるいは宝珠をおいた形式のものをいうのである。基礎と笠は平面が四角であるが、六角、八角もある。

石造宝塔はもともと木造建築の宝塔の構造を簡略化したもので、前述のように塔身に首部を彫り出し、また小孔を穿って納経等が追納されるような構造になっているのも見受けられる。また、華やかに装備され基礎も数段重ねており、基礎の上には反花座を刻み、その側面には格狭間を彫り出しているのもある。笠蓋の上に大型の請花を置き相輪には火焔宝珠を頂く形式のものが多数を占めている。

鎌倉時代以降、全国各地に流布伝播して盛んに各宗派とも造立したが、時代が下るにつれまた地方によりその形式もまちまちになり、地方色豊かな宝塔も造立された。さらに逆修供養(生きているうちから死後の往生菩提を祈って行う仏事)が盛んになり、逆修供養塔として宗派を越えて造立された。

|

|

| |

大師庵宝塔縁起

後醍醐天皇は「宮方」の勢力を盛り返すべく幾人もの親王を各地に派遣した。延元元年(1336)恒良親王、尊良親王の二人を北陸方面へ、宗良親王を伊勢へ、義良親王を奥州に派遣した。

延元三年(1338)の秋、天皇は最年少の懐良親王を九州に派遣した。征西将軍といっても御年わずか12歳の少年であったので、勘解由次官五条頼元を補佐役として吉野の行宮(あんぐう)を発ったのである。

延元四年六月、懐良親王は紀伊から讃岐に渡り九州に向かう計画であったが周囲の情勢がそれを拒み、ひとまず讃岐に落ち着かれた。

天皇は懐良親王を九州に派遣するに先立って、九州の宮方である阿蘇惟時に対して、懐良親王に属して忠節を尽くすようにという綸旨を送られた。

親王一行が紀伊から讃岐に、さらにまた九州渡海の道案内を、天皇は惟時に依頼したのであるが、惟時は先の元弘の乱には一族を率いて京に上り、又建武二年の足利尊氏の謀反の時は、菊池武重都と共に箱根竹の下の戦闘で目ざましい働きをしたので、薩摩の満家院、伊集院の守護職に任じられた。しかし島津の大国に周囲を囲まれており、思うようにならず、かつ又、多々良浜の合戦(建武二年)で惟直、惟成の二人の子供を宮方のために戦死させており、おまけに肥後に帰って見ると阿蘇大宮司職は足利尊氏から一族である阿蘇弥能に与えられており、憤懣やるかたない時であった。そのようなことがからみ、惟時は一向に宮方のために腰を上げようとはしなかった。

こんないきさつで征西将軍もやむなく伊予の土居氏、得能氏を頼り、さらに瀬戸内の水軍の一人忽那氏のもとに身を寄せられて、しばらくの間、九州下向の機会を待たれていた。

ようやくにして興国二年(1341)になって親王は忽那島を発たれたのである。この間、延元四年(11339)八月、後醍醐天皇は吉野行宮で御崩御になり、後村上天皇が即位されていた。その訃報のあったのは親王がまだ瀬戸の小島で情勢好転を待たれておられた時であった。

その頃、宇目の塩見園一円の岡田一族の先祖たちも親王の九州下向に参加したものと思われる。岡田氏はもと讃岐国寒川郡岡田村(現在の寒川町)の出身である。

懐良親王は興国二年春、瀬戸の忽那島を発たれ、翌三年五月に薩摩の谷山隆信に迎えられて谷山城に入った。その頃、九州には足利尊氏の武家方目付役として一色氏、仁木氏、小弐氏、大友氏と大物が控えており、わずかに菊池氏、阿蘇氏、八代の名和氏だけが宮方として働いていたが、並々ならぬ情勢の下にあった。

親王は延元三年の秋吉野を発たれて、同四年六月四国に渡り、興国二年春瀬戸の忽那島を発たれ、同三年五月、薩摩の谷山城に入られた。この間、一年余りの空白の期間があるが、当時の船でも一ヵ月もあれば充分に行けたと思われる。

先ず第一に、後村上天皇の綸旨と懐良親王の綸旨があの山深い高千穂にどのような経路道筋で届けられたのであろうか。綸旨は興国二年四月二十三日付で、「日向国高千穂の三田井入道明覚の跡地は相違なく芝原又三郎入道性虎に与えるので安堵せよ」と。

また、綸旨は興国二年五月八日付で「近日中に親王方に馳せ参じ軍忠を致すに於いては三田井入道の跡地はそのまま与えるであろうとの征西将軍宮の仰せの通りである。」との旨を、勘解由次官から芝原又三郎入道館に遣わされている。

この文書が出されたのが「宇目の里」ではなかったか。宇目と高千穂は山づたいに行けば先ず、塩見~木浦~杉が越~見立(日之影町)~奥村~煤市~高千穂の西の内~岩戸~三田井(高千穂町)で、このコースを取れば宇目から目的地まで40キロくらいである。

当時、宇目の地は足利方の大友氏と延岡土持氏との国境いであるが、ほとんど人馬の往来もなく、又北浦の海域には瀬戸の水軍河野一族の末裔があり、征西将軍一行の上陸を可能にしたはずである。

北浦~北川~宇目~高千穂~阿蘇。このコースが懐良親王の九州入の進路ではなかったかと思われる。征西将軍一行の目的地は薩摩国谷山ではなく、肥後菊池か阿蘇であった。菊池武重や阿蘇惟時が京都から帰国後も朝廷から二人に召命が下されていることから察せられる。

宮の一行が宇目の里に仮宮を造り高千穂か阿蘇へ志されたのであるが、菊池氏は周囲を足利方に囲まれ、又阿蘇氏は二人の息子の戦死と大宮司職を足利方に取り上げられている事情から、宮方に対する態度を硬化させている時期であった。

その後、阿蘇惟時は興国四年になって足利方に味方しているが、五年後の正平三年(1348)には宮方に帰順している。そして懐良親王の菊池入りを迎えている。宮方としてもこのような情勢の中で、宇目から目前の高千穂入りもできず、令旨のみ高千穂や阿蘇に届けられたものと思われる。

そこで宮方一行は高千穂に向けて行動を起こすこともならず、岡田一門を宇目の土地に留めて宮方の拠点としたのではなかろうか。宮の一行が出発されたのち、宇目の一角を守る岡田氏は周囲をみな北朝方に囲まれており並々ならぬ苦労があったことと思われる。

貞和元年(1345)足利尊氏は全国六十六カ国の国ごとに安国寺と利生塔を建てる事を定め、北朝に奉請して正式に寺塔名を決定し、元寇以来の戦没者の霊をなぐさめる趣旨のもとにその建立を始めた。

このような南北朝時代を背景に宇目の里に住む岡田一門によって二基の宝塔が営まれた。その内一基の塔を利生塔として北朝の年号を刻み、別の一基は宮方にために建立されたと思われる。

貞和五年は後醍醐天皇が崩御されて十年目。天皇のご冥福を祈りするとともに南朝方の戦勝記念を兼ねて同型の宝塔を二基建立したものと推察する。

| 「ふるさとの文化財 うめまち」 昭和55年3月30日発行 宇目町教育委員会 |

*大師庵宝塔縁起は推測に基づいており、史実とするにはなお無理がある。懐良親王は、貞和3年・正平2年(1347年)11月、薩摩谷山を発って肥後国へ向かったとの説がある。なお、高千穂から阿蘇・菊池へ抜けるルートを探るために懐良親王の配下の者が、当地に潜入した可能性はあると考える。その場合、南朝方に与した熊野修験が大きな役割を果たしたのではないだろうか。

当地には熊野神社が多いが、例えば木浦鉱山長門町の熊野神社の由緒では、往古紀州熊野より安芸法橋が守護し来る由伝えるという。平時であれば法橋位(法印・法橋位は朝廷が授ける)を持つ修験者が宇目の木浦に来ることがあるとは思えず、南北朝の騒乱時であればこそ可能だろう(熊野修験は全国どこでも怪しまれずに往来できたが、この当時、高千穂地方では事態が異なっていた)。

|

|

| |

高千穂の熊野神社

熊野神社は言うまでもなく、紀伊半島南端にある熊野三山のいわゆる三熊野と呼ばれる三社で、奈良時代に仏教が盛んになり始めると、ここが僧侶の修行地になり、平安時代になると神仏習合思想の隆盛で、和歌山県東牟婁郡本宮町にある熊野本宮大社、新宮市にある熊野速玉大社、那智・東牟婁郡勝浦町にある熊野那智大社の三社を、熊野三社と称して、本地垂迹の説で、本宮の主神である家都御子神は阿弥陀如来、新宮の主神熊野速玉神は薬師如来、那智の主神熊野夫須美神は千手観音を本地とするといい、これによって本宮が西方極楽浄土に、新宮が東方瑠璃光浄土に、那智が補陀落浄土に見なされ、人びとの信仰がますます深まっていった。

浄土信仰が盛んになった平安時代後期、熊野神社は皇室の尊崇が厚くなり、鳥羽上皇は21回、崇徳上皇一回、後白川上皇に至っては実に34回、後鳥羽上皇も28回に亘って熊野に御幸、貴顕から多くの荘園の寄進を受けて熊野神社は繁栄した。

高千穂地方には多くの熊野神社があるが、その大部分は鎌倉時代に勧請されたようである。建久八(1197)年、高知尾領主高知尾政綱は、十社大明神(高知尾神社)の神領を、熊野神社の燈明料として熊野宮に寄進した。

その後高千穂の熊野社領の支配は、十社大明神の神職家田部氏に移されたようである。このため高知尾地頭高知尾氏と、神主田部氏とは仲が悪くなり、田部神主が祭式を行う際に、高知尾氏が祭典の妨げをしたという記録が田部家にある。

このような状態では熊野への税物の徴収ができないので、熊野神社は高知尾荘の徴税職として、熊野神社別当湛増の子孫である浦上湛芸を高千穂に送り込み、税物の徴収に当たらせた。

熊野神社は、太平洋上・瀬戸内海沿岸などの海上交通の要衝に荘園を設定している。熊野神社領の分布の特色を考慮すると、高知尾荘も水上交通の要地に立地していたことが想定される。

南北朝動乱の中、興国二年(1341)北朝方であった高知尾荘上村地頭三田井三郎入道明覚(高知尾三郎政重の子。この頃高知尾氏の惣領家は、地名三田井を名字とし三田井氏を称していた)は南朝方から所領を没収され、明覚の所領は芝原又三郎入道性虎に与えられた。

康永四年(1345)芝原又三郎性虎は、高知尾荘上村地頭兼預所浦上湛賀を殺害し、翌年上村大将六郎三郎(湛賀の子)を討ち取っている。動乱の中で、預所が殺害された事は、荘園支配の動揺を示す事実である。南北朝期は荘園が退転する時期であることは既に指摘されている。熊野神社領荘園高知尾荘が、荘園としての実態を喪失する時期は、貞和年間(1345~1350)頃であると考えられる。(*高千穂を古くは高知尾といった)

芝原又三郎性虎は三田井氏の一族であり、三田井明覚の息子ともいう。南北朝の騒乱のとき征西将軍宮懐良(かねなが)親王を奉じて南朝方として挙兵活躍した人物。五ヶ瀬町近くの芝原と、五ヶ瀬町の桑野内が本拠地。

|

|

| |

|

|

| |

大師庵の馬頭観音など |

|

| |

|

|

| |

塩見大師庵延命地蔵 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

塩見大師庵の延命地蔵(右手に青面金剛像塔や庚申塔などがある) |

|

| |

|

|

| |

塩見大師庵延命地蔵

町指定有形文化財 平成2年5月25日指定

宇目町大字塩見園字塩見

塩見区所有

凝灰岩で造られた総高265cmの堂々たる地蔵で、本町随一の大きさを誇っている。右手に錫杖を持ち、左手に宝珠を持った典型的な延命地蔵である。江戸時代中期の作らしい洗練された優雅さを誇っている。

地蔵とは、過去の前仏といわれる釈迦と、後仏である弥勒菩薩が現れるまでの無仏五六億七千万年という長い期間に六道(天上・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄)の衆生を救う菩薩として現れたのだといわれている。

この地蔵菩薩を一心に信仰すると、十種の御利益、土地は豊かにみのり、家宅は永く安らかで、先亡は天に生まれ、現存するものは寿を益し、求めるところは意を遂げ、水火の災難はなく、虚耗は除され、悪夢は杜絶し、出入には神が護り、多くの聖なる因に遇うことができるといわれている。死去した人の罪禍をも救済してくれると説いている。

庶民にとってこれほど受ける仏はほかになかった。そしていろいろの神と習合して、村々の辻などに立たされるようになった。

|

|

| |

市園・重岡・宮野に進む |

|

| |

宇目を歩くに戻る |

|

| |

ホームに戻る |

|

| |

|

|