豊後国海部郡切畑村祇園(現在の大分県佐伯市弥生大字江良字祇園)の八坂神社は、旧藩時代には祇園社、あるいは牛頭(ごず)天王社と言われ、地元民は「お祇園さん」と呼びならわしていました。この地に昔から住んでいる者には、八坂神社は今でも「お祇園さん」です。

|

|

|

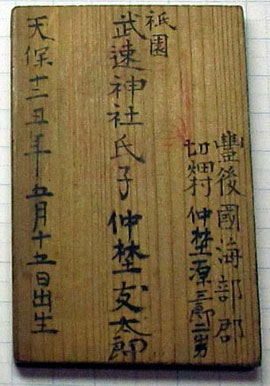

| 明治5年の氏子札(表)・・・ |

|

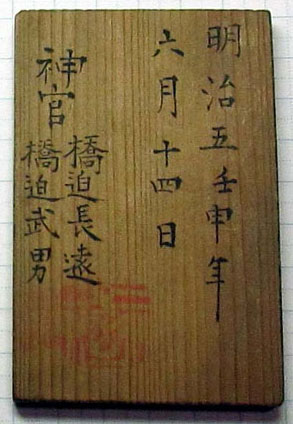

・・・明治5年の氏子札(裏) |

上に掲げたのは、豊後国海部郡切畑村祇園鎮座の八坂神社(明治五年当時は武速神社と称した)の氏子札です。明治四年七月四日、太政官布告第三二一号「郷社定則」によって、戸籍一区に一郷社を置き、その下に村社を置くことが定められました。続いて同日、太政官布告第三二二号「大小神社氏子調ノ方ヲ定ム」で、一般の老幼も生国・姓名・住所・出生年月日・父の名を戸長へ届け出、戸長から神社へ達し、神社から守札(氏子札)を交付するよう定められました。

さらに同日付けの、太政官布告第三二三号「大小神社神官等守札差出方心得」では、守札の雛形を定めています。表面に某所某神社氏子、生国・父の名・性別・氏名・出生年月日を記し、裏面には神官氏名印と発給年月日を記す。また、寸法が縦三寸、横二寸の木札を用いて、神社印を押すように規定されています。この氏子札による氏子調べは、明治六年五月二十九日、太政官布告第一八〇号「氏子調施行ヲ停ム」で中止されました。

祇園社(牛頭天王社)から武速神社・八坂神社に改称されたのは、明治新政府の神祇官から次の通達が出されたからです。

神祇官事務局達 慶応四年三月二十八日

一、中古以来、某権現或ハ牛頭天王之類、其外仏語ヲ以神号ニ相称候神社不少候、何レモ其神社之由緒委細に書付、早早可申出候事、但勅祭之神社

御宸翰勅額等有之候向ハ、是又可伺出、其上ニテ、御沙汰可有之候、其余之社ハ、裁判、鎮台、領主、支配頭等ヘ可申出候事、

一、仏像ヲ以神体ト致候神社ハ、以来相改可申候事、附、本地抔(など)と唱ヘ、仏像ヲ社前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等之類差置候分ハ、早々取除キ可申事、右之通被

仰出候事

※神号を仏号で称えることの由来書の提出及び神社・神前から仏教的要素の排除を命じました。これを「神仏判然令」といいます。ここには「某権現或は牛頭天王の類い」という強い言葉が使われています。

王政復古により神道を国家宗教とした明治政府は明治四(一八七一)年四月、「郷社定則」「大小神社氏子調方」「大小神社神官守札差出方心得」という通達を矢継ぎ早に出し、戸籍編成区のうちに郷社(府県社の下で村社の上)を設置し、国民は必ずこの郷社の氏子になるように命じました。そして郷社は彼らを「氏子帳」に記載し、氏子は戸長(村長)を通じて「氏子守札」を必ず受け取り、これを「帝国臣民の国籍所有の証明書」として終生所持するように命じられたのです。

明治五年に近代最初の戸籍である壬申戸籍が編成されると、この本籍地の付近にあった郷社はその家の氏神として記載されました。この国民を氏神と結びつける制度は「個人」が対象とされたため、「家」を単位とする戸籍制度と矛盾することから、明治六(一八七三)年五月には廃止されましたが、戸籍上の氏神記載は壬申戸籍が使用された明治十九(一八八六)年過ぎまで続きました。

ところで『弥生町史』では、八坂神社の祭神は武速須佐之男命・櫛稲田姫命・八柱之御子神になっています。合祀された神社の祭神のことも記されていますが、祇園社の旧祭神の牛頭天王・婆梨采女・八王子にはまったく触れていません。

八坂神社の創祠は大同元年(八〇六年)と伝わりますので、かりにも一千年の間、祭神だった牛頭天王(武塔天神)についてまったく触れられていないのはどうしてなのでしょうか。武塔天神=牛頭天王=須佐之男命は同体だからということでしょうか?

祇園社の祭神の牛頭天王(武塔天王)と須佐之男命がなぜ習合したのか。習合が神道家によるものなのか。よくわかりません。

ここで、牛頭天王について少し考えてみたいと思います。中国や朝鮮では、神としてはまったく出てきません。牛頭天王は日本で育った異国の神のようです。牛頭天王に関連して最初に出てくるのは、「備後国風土記」逸文の、蘇民将来と武塔天神です。

備後国風土記逸文

備後の国の風土記にいはく。疫隈(えのくま)の国つ社、昔、北の海にいましし武塔の神南の海の神の女子をよばいに出でましに、日暮れぬ。その所に将来二人ありき。兄の蘇民将来は甚貧窮しく、弟の将来は富饒(と)みて、屋倉一百ありき。ここに武塔の神、宿処を借りたまふに、惜みて借さず。兄の蘇民将来借し奉りき。すなはち、粟柄をもちて座となし、粟飯等をもちて饗(あ)へ奉りき。ここに畢(お)へて出でませる後に、年を経て八柱の子を率て還り来て、詔(の)りたまひしく、「我、奉りし報答せむ。汝が子孫その家にありや」問ひ給ひき。蘇民将来答へて申ししく、「己が女子とこの婦と侍り。」と申しき。すなわち詔りたまひしく、「茅の輪をもちて、腰の上に着けしめよ」と。詔のまにまに着けしむるに、即夜に蘇民の女子一人を置きて、皆悉にころしほろぼしてき。すなはち詔りたまひしく、「我は速須佐の雄の神なり。後の世に疫気あらば、汝、蘇民将来の子孫といひて、茅の輪をもちて腰に着けたる人は免れなむ」詔りたまひき。

これは、「備後国風土記」の逸文として『釈日本紀』巻七に収録された「疫隈の国つ社」の縁起です。蘇民将来という名前が日本の古記録に最初に出てきた文章として知られています。

全国の風土記が朝廷の命を受けて編述されたのは奈良時代、八世紀のはじめの頃と考えられています。

『釈日本紀』は、一二七四年から一三〇一年にかけて、卜部兼方によってまとめられたことが知られています。

八世紀の初めには「蘇民将来」の信仰が行われ、十四世紀にはそれが知られていたことは、「文献上の事実」として確認できます。

ここで注意すべきは、後の「蘇民将来」信仰の主役となる「牛頭天王」の名前はまだ出てこず、「武塔の神」となっており、娶(めと)りに行った相手の名前が「婆梨采女」であったり、蘇民将来の弟が、巨端(こたん)であるとは書かれていないことです。

蘇民将来については、二〇〇一年四月、長岡京の発掘現場で、「蘇民将来之子孫者」と書かれた一枚の小さな木札が発掘されています。西暦七八四年から七九四年までの十年間、日本の都だった長岡京で発掘された「蘇民将来之子孫者」と書かれた木札は、現在までのところ最も古い「蘇民将来」の木札とみられています。

「備後国風土記」逸文が編述されたと考えられている八世紀と平仄が合います。

研究者の論文によると、武塔天神が牛頭天王にすり替わった後に、卜部兼方が我が国古来の荒ぶる神である須佐之男命に習合させた可能性が大きいようです。

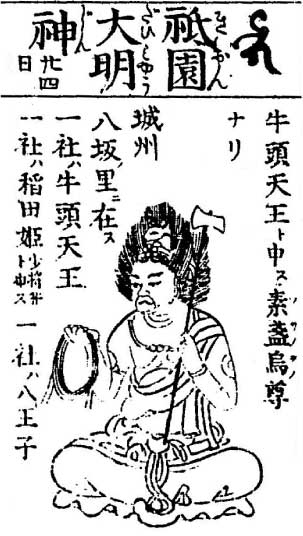

南北朝時代の唱導説話集である『神道集』に祇園大明神について次の記述があります。

第十二 祇園大明神事

祇園大明神を世の人は天王宮と呼んでいる。即ち牛頭天王である。牛頭天王は武答天神王等の部類の神で、天形星(てんぎょうせい)・武答天神・牛頭天王として崇めている。当世は疫病神が病気を流行らせるので、人々は牛頭天王を深く信仰している。祇園大明神は、男体は薬師如来、女体は十一面観音である。

往昔、北海の婆斯帝回国(読み不明)の北陸に天王が在り、牛頭天王と称した。龍王に五人の娘がいた。第一は大自在天夫人、第二は陰大女(波利釆女)、第三は須弥山王夫人、第四は琰羅王夫人、第五は文殊菩薩の教えにより南方無垢世界で等正覚を成じた八歳の龍女である。

天王はこれを聞き、南海国に趣いた。日が暮れたので、宿を借りるために巨端将来という長者の所に行くと、巨端将来は散々に悪口罵詈して天王を追出した。七谷と七峯を越えたところに小さな家が有った。主の名は蘇民将来といった。蘇民将来は宿を貸して天王を饗応した。翌朝、天王は蘇民将来に南海の娑竭羅龍王宮を知っているか否か尋ねた。

蘇民将来は知っていると答え、桑船を仕立てて天王を南海国に送った。龍王は喜んで天王を陰大女の聟とした。

天王は龍宮で八年を過し、八人の王子をもうけた。第一は相光天王、第二は魔王天王、第三は倶魔良天王、第四は徳達天王、第五は良侍天王、第六は達尼漢天王、第七は侍信相天王、第八は宅相神天王という。

|

|

|

九年目の春、天王は本国に帰る途中、蘇民将来の家に寄り、昔のような饗応を受けた。天王は蘇民将来に「巨端将来には宿を借りようとした時に追い出された恨みを忘れる事ができない。多くの眷属神を放って滅ぼそうと思う」と云った。

蘇民将来は「私の一人娘があの家で召使いとなっています。名を端厳女、または蓮華女といいます」と云った。天王は「柳の枝を切って札を作り〔蘇民将来之子孫〕と書いて、あなたの娘の肩に着けなさい」と云った。

蘇民将来は札を秘かに端厳女に送った。娘は父の教えに従って札を肩に着けた。その後、天王の王子と眷属八万四千六百五十四神が巨端将来の邸に乱入し、一日一夜の内に百余人を滅ぼした。その中で蘇民将来の娘だけが難を逃れる事ができた。

天王は蘇民将来と端厳女を連れて中天竺の法界自在国に帰った。蘇民将来が自分の国に戻る時、天王は「蘇民将来之子孫を名乗る者がいたら、その家に悪神たちを入れない事を誓おう」と云った。蘇民将来の端厳女は、今は波利釆女、または粟佐梨(そくさり)と云う。

牛頭天王は三面十二臂である。頂上に牛頭が有り、右手には鉾を執り、左手で施無畏の印を結ぶ。東王父・西王母・波利釆女・八王子など多くの従神が取り囲んでいる。(以下略) |

武塔天神(牛頭天王)と蘇民将来の信仰

武塔天神(牛頭天王)と蘇民将来の信仰が、わが国に最初に上陸したのは備後国(広島県東部)の鞆の浦のようです。備後から東上、姫路の廣峯山(広峯神社)周辺に広がり、さらに京都に向かい、北白川の東光寺から今の丸山公園東端にあった粟田神社へ、粟田神社から祇園社(祇園感神院)に入ったと言われます。

元来、牛頭天王はインドの神で、仏教の聖地である祇園精舎を守護する神と伝えられていました。牛頭天王の牛頭とは南インドにある摩羅耶山(牛頭山)のことで、高級な木材である栴檀(白檀)の最高級品を産出しました。白檀は最高級の仏像彫刻に、また、くすりやお香に使われています。朝鮮半島や日本の栴檀木とはまったくの別種です。しかし、インドに牛頭天王という神や仏がいたわけではないようです。

現在の京都の八坂神社に牛頭天王の存在を示唆するものはありません。祭神はスサノウノミコト、その妻クシナダヒメノミコト、そしてヤハシラのミコガミです。

祇園社の創始については様々な説があります。朝鮮からの渡来人である伊利之が八坂郷に六六七年に建立した堂がその嚆矢とされます。

興福寺の十禅師円如が貞観十一年(八六九年)に薬師如来、千手観音を祀ったのを始めとするともいいます。春日大社の水谷社の龍神を承平四年(九三四年)に移して祀ったともいいます。祇園社が興福寺系とされているのもこのことによりますが、後に興福寺と比叡山延暦寺との間で所領問題が引き起こされ、延暦寺系として決着しました。

また、藤原基経が承平五年(九三五年)に居宅を寄贈、観慶寺(かんぎょうじ)として薬師三尊、千手観音を祀ったのを始めとしたともいいます。この祇園寺としての観慶寺に、祇園神を祀る祇園社が造られたのが「祇園」信仰の実質的な起源といいます。

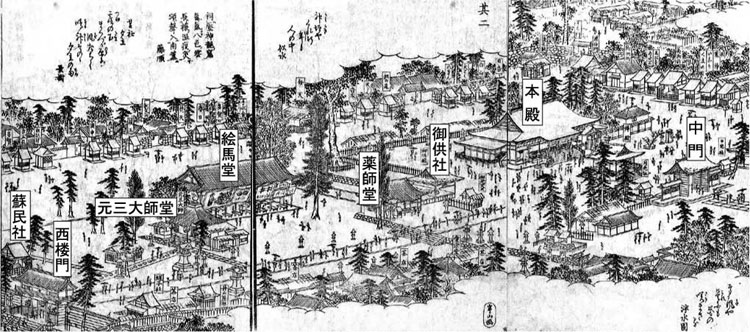

京都東山の祇園社(八坂神社)

|

上掲の図絵は元治元年(一八六四)の「花洛名勝図会」から、東山の祇園社です。

石の鳥居をくぐり、南門から中門を過ぎると正面に舞殿と神殿があります。一方、四条通りから西楼門をくぐり境内に入ると正面に薬師堂があります。仏寺としての祇園感神院の本堂です。

また、西楼門から左斜め前に進むと絵馬堂の前に元三大師堂があります(薬師堂と元三大師堂は明治の神仏分離により撤去されました)。

元三(がんさん)大師良源

元三大師は諱を良源、諡を慈恵といいます。第十八代天台座主として、延暦寺を一大勢力に発展させた人物です(比叡山の僧兵三千人はこの時代に始まります)(元三大師良源は、摂関家の藤原忠平、藤原師輔らの後援を得て、比叡山の復興を成し遂げ、比叡山中興の祖と呼ばれた。良源の弟子である第十九代天台座主尋禅は藤原師輔の10男。以来、天台座主の多くは権門出身となる)。

天延二年(九七四年)、天台宗延暦寺が興福寺から祇園感神院を武力で奪い、祇園別当は天台座主が兼任しました。また、紀百継の末裔で延暦寺僧の行円が祇園執行となり、以後世襲しました。

感神院は長徳元年(九九五年)、朝廷から幣帛を受ける二十二社に加えられています。祇園社は延暦寺の別院時代に大きく発展しました(後世、室町幕府の介入と織田信長の延暦寺焼き討ちから状況は変わりました)。

祇園祭と八坂神社

(八坂神社ホームページから)

京都三大祭・日本三大祭として知られる祇園祭も国家の安寧と疫病消除を願ってはじまった八坂神社の祭礼です。

祇園祭は貞観十一年(八六九)国内に疫病が流行した際、洛中の禁苑であった神泉苑に神輿を送って、当時の国の数であった六十六本の矛を立て国家の安寧と厄災消除を願ったことに由来します。

祇園祭のはじまりを、八坂神社に残る書物『祇園本縁雑実記』は次のように伝えています。

「貞観十一年、天下大疫の時、宝祚隆永、人民安全、疫病消除鎮護の為、卜部日良麻呂、勅を奉じ、六月七日、六十六本の矛を建て、長さ二丈許、同十四日洛中男児及び郊外の百姓を率いて神輿を神泉苑に送り、もって祭る。是祇園御霊会と号す。爾来毎歳六月七日、十四日、恒例と為す」

「祇園本縁雑実記」(寛文十年(一六七〇)以降成立)

佐伯市弥生の八坂神社に戻ります。

| |

|

|

| |

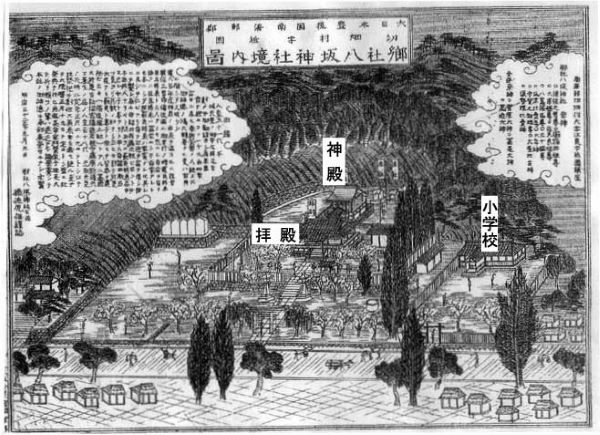

郷社 八坂神社 南海部郡切畑村大字江良字祇園鎮座

上田延成編 明治37年3月刊行 『大日本帝国大分県社寺名勝図録』 |

|

上の図は、明治期の八坂神社の銅版画です。

郷社 八坂神社

祭神

〇須佐之男尊 〇櫛稲田姫尊 〇太市姫尊 〇佐美良姫尊 〇八嶋篠見尊 〇五十猛尊

〇抓津比売尊 〇大年神 〇宇賀之御魂尊 〇大屋比古神 〇須勢理比売神

合併祭神

〇菅原大神 〇冨尾大神 〇荒迫大神

由 緒

人皇五一代平常天皇之御宇大同元年創メテ御勧請申シ爾来星霜ヲ経ルコト一千九百余年(?)古キニオヨヒ春秋奉賛ノ人絶エズ御神徳ノ鴻大顕著ナル事ハ古典ニ徴シテ又明ケシ猶又当社疫神祭ノ由来温スルニ往昔須佐之男命備後国ニ御業行ノ時蘇民将来ト云人アリキ然ルニ命宿ヲ借リ給フニ古丹将来ハ富家ニシテ蘇民将来ハ百家アレトモ吝ミテ拒ム蘇民将来ハ家貧ナレトモ夫レニ反シテ仁心アリ

命ヲ出迎テ宿ヲカシ給ヒテ饗シ奉ル 命詔シテ曰我□之□ヒセント汝子孫何人アリヤト問玉フニ蘇民将来□申ス己レ女子ト妻アリト申ス 命詔曰教玉フ事アリ其の教ノ如クシ玉ヒキ

則於是大疫アリ蘇民と妻子ト除キテ皆悉遭殃亡云々(備後風土記)トアルニ其因ス 於是当社祠官橋迫若狭守藤原斯雅天下蒼生ノ為メ人皇百十八代光格天皇ノ天明二寅年正月二十九日ヲ卜(ぼく)シ以テ此祭祀ヲ創始ス

爾来年々歳々絶ル事ナク大陰暦正月十九日ヲ定日トシ盛ニ此祭典ヲ行ヒ無病長命家門繁栄子孫長久ヲ祈リ願フノ輩ハ遠近ヲ不論崇賽シテ本社ノ御神徳ヲ奉仰奉崇サルナシ

穴賢

明治三十二年九月九日 郷社 八坂神社

橋迫虎雄 謹誌

| |

|

|

| |

八坂神社の疫神祭(疫神を疫神塚に封じ込め、焼き送る) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

湯立神楽 |

|

疫神祭

正月29日に、南海部郡弥生町江良の八坂神社で疫神祭がある。立春の日に作っておいた疫神塚の前で湯立て神楽を奉納する。神楽が終わると参拝者が舞い人の持っている笹を奪い合う。牛馬に与えて安全を祈るためである。世話人が塚に火をかけ、封じ込めておいた疫神を焼き送る。蒲江町などからも参拝客が多い。

| |

(『日本の民俗 大分』 昭和48年4月30日発行 第一法規出版) |

|

|