| |

|

|

| |

下河内の住宅横の山道を登ると神明社(山神社?)があり、境内末社として善神王の祠がある |

|

| |

|

|

| |

大分県内に限って武内宿禰を善神王と呼び、県内各地に武内宿禰を祀る善神王神社がある。善神王宮、善神王社ともいう。県内の善神王神社は、いずれも大分市の賀来神社から神霊を分祀したといわれている。

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

仏庵跡の願王大菩薩 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

民家裏山の仏庵跡に、願王大菩薩座像塔と大乗妙典一字一石塔が立つ |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

ひどく傷んでいても美しい仏庵の木彫仏 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

黄色の線が県道53号線です。下河内の先の左カーブから右に入ると神田に至る(道路わきに標識アリ)。右折せずに直進すると奥河内に至るが、その途中に松河内に続く道がある(標識アリ)。松河内への進入路の脇 ① に青面金剛塔などがあるが、県道53号線からは見えない。なお、松河内への本来の進入路は、酒利入口を過ぎ、左カーブを曲がった先にある(標識アリ)。

|

|

|

| 松河内への道を入ると、すぐ左わきに階段がある |

|

青面金剛刻像塔などが並んでいる |

上記の道を松河内に向かって進むと、尾根を越えた先の左手に「松河内の天満社」が見える。その先を左に曲がって進むと一戸の民家がある。車を停めて民家の敷地の角を左に曲がり山すそに向かって進む。山すそには害獣除けの金網が張られている。右に少し進むと金網越しに「石塔」が見える(竹などが邪魔になり見えにくい)。金網の扉を開けて、下草をかき分けて進む。三車塔には蔦などがビッシリ絡みついており、碑面がよく見えない。つる草を取り除いて写真を撮った。なお、帰る時には金網の扉は必ず元通りに閉め、かんぬきをかけてください。

凝灰岩でできた方形の台座の上に120センチ×36センチ×36センチの塔身があり、三車塔と厚肉彫りされている。三車塔とは法華経第三に説かれている羊車・鹿車・牛車のことを字で表したものである。これは大白牛車を与えられるまでの方便だといわれ、羊車は声聞乗に、鹿車は縁覚乗に、牛車は菩薩乗にたとえられている。大白牛車とは、南無妙法蓮華経のことであるとされ、この大白牛車に乗って白受法楽の人生を送り、成仏の境涯を会得できるとされている。

このような法華経の教えを説くために造立された塔は本町に数多くあるが、三車火宅を説いた石塔はここだけであり、極めて珍しいものである。 |

方形の基壇上面に連弁を刻み、基礎は框座とし、四面に格狭間を彫る。塔身は肩の張った鎌倉末期の様相をみせている。火輪は軒が厚く、軒端は垂直に切られ、隅棟は上部に反転する如くに上に反る。二基とも伏鉢・相輪を欠く。

総高地上174センチ、材質 凝灰岩 |

|

|

| |

神田の五輪塔 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

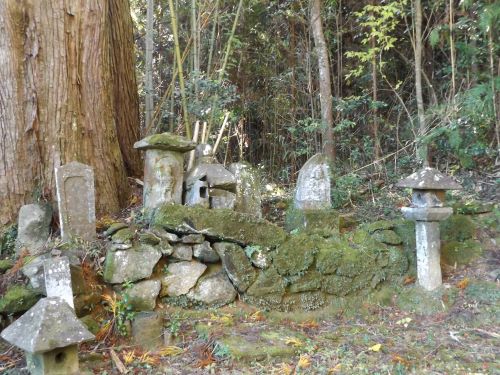

神田集落の手前から右に入る道があり、前方に仏庵と墓石などが見える |

|

| |

|

|

| |

仏庵の前庭や後ろの庭に五輪塔や宝塔がたくさんあり、一部は土に埋もれている |

|

| |

|

|

| |

神田の笠地蔵 |

|

| |

|

|

| |

神田地区公民館左横の道を直進し、T字路を左に進むと正面に庚申塔が並んでいるところがある。その左横から山道に入ると笠地蔵がある(林道を進まないこと)。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

笠地蔵(文化財指定) |

|

| |

案内板には大字河内字河内となっているが・・・ |

|

| |

|

|

| |

個人的にはこちらのほうを好もしく感じる |

|

| |

|

|

| |

町指定有形文化財

昭五三・八・一八指定

大字河内字河内 河野寛氏 所有

河内の河野家墓地の中にあるこの笠地蔵は、総高二百六十五センチもある堂々たるもので周囲を圧するように異彩を放っている。凝灰岩の一枚岩に地蔵尊を刻出し、上に笠をかぶせ前は墓碑となっている。

ここには江戸時代の墓碑が二十数基あるが、その多くの墓碑に地蔵菩薩が刻出されており、地蔵信仰の深さを物語っている。もともと地蔵菩薩は供養塔として造られる場合が多いが、この笠地蔵は墓碑として造られた貴重なものである。本町には各地に地蔵が造られ、地蔵信仰が盛んであったが、このように墓碑にまで転化した地蔵菩薩は大分県下にはほとんどなく、それだけに貴重である。

仏教の上では、人間がこの世を終えてあの世に旅立つと、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六道の世界の内、どこかに住まなければならないといわれている。つまり、この世に生きていたとき善行を積んだ者はあの世では修羅、人間、天上の三道に行き、この世で悪いことをした者はあの世では地獄、餓鬼、畜生の三道に行くと言われている。

地蔵菩薩はさらに過去に死去した人の罪過をも救済してくれると説いているため、庶民にとってこれほど受ける仏けは他になかった。したがって、他の仏の尊像にくらべてことさらに数多くの地蔵を造立させてきた所以であろう。

こうした地蔵菩薩が時代を下がるにつれ、いろいろな神仏と習合して「延命地蔵」「子授地蔵」「耳地蔵」「火除地蔵」「子安地蔵」など、もろもろの地蔵信仰に結びつき流布伝播し、さらに墓碑にまで転化していった。

|

|

| |

|

|

| |

神田弓場(ゆば)の宝篋印塔 |

|

| |

|

|

| |

神田公民館に至る道の左手に「神田弓場宝篋印塔」の案内板がある。山道は、右側が杉の植林地、左手は藪状になっているが、道はきれいに刈り払われており歩きやすい。尾根の鞍部に志賀家の墓所があり、宝篋印塔がある。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

神田弓場宝篋印塔 |

|

| |

|

|

| |

神田弓場宝篋印塔 |

|

| |

宝篋印塔は本町に多数散見されるが、地方色豊かな、そしてスマートで優雅さを残した塔として貴重である。総高180センチで、材質は凝灰岩でできている。

この塔形は鎌倉時代以降、宗派を超えて我が国の石塔の主流として流布伝播したが、時代が下がるにつれて著しく変化し又簡略化された。

寛永九年(1632)に造立されたこの塔も基壇・基礎が一石の三段式となり、基礎にあるべき格狭間や反り花は簡略化され、なくなっている。笠も年代をしめす隅飾突起も著しく簡略化され、露盤・伏鉢も変形し、さらに相輪も九輪ではなく七輪となり、上部の火焔も変形している。

全面的に重圧感に欠けるが、このような優雅な宝篋印塔は極めてまれである。

|

|