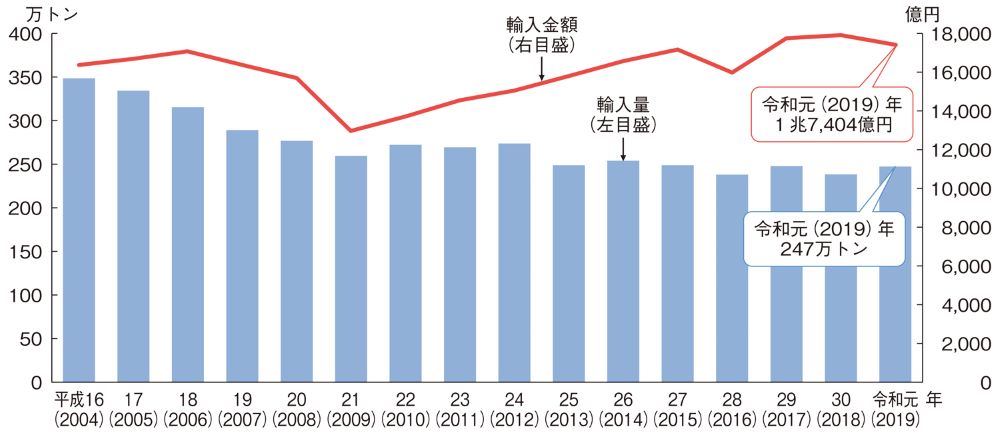

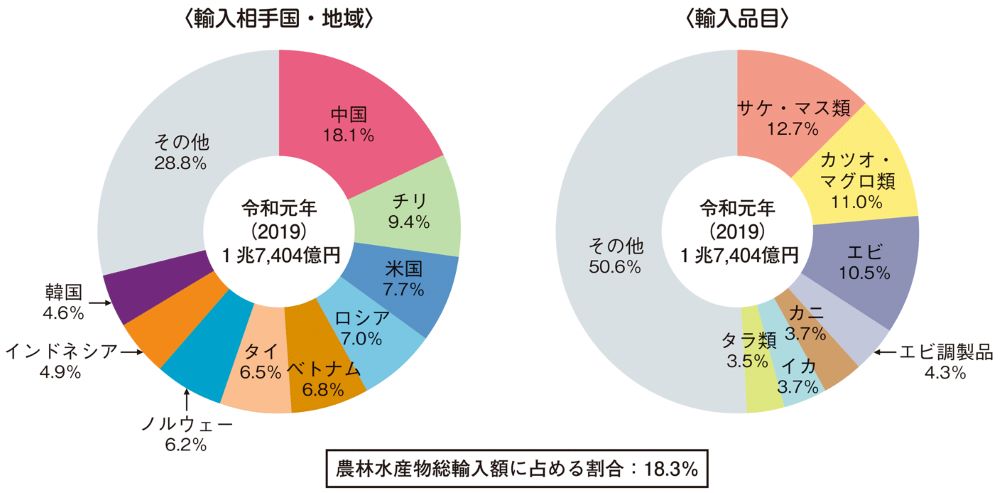

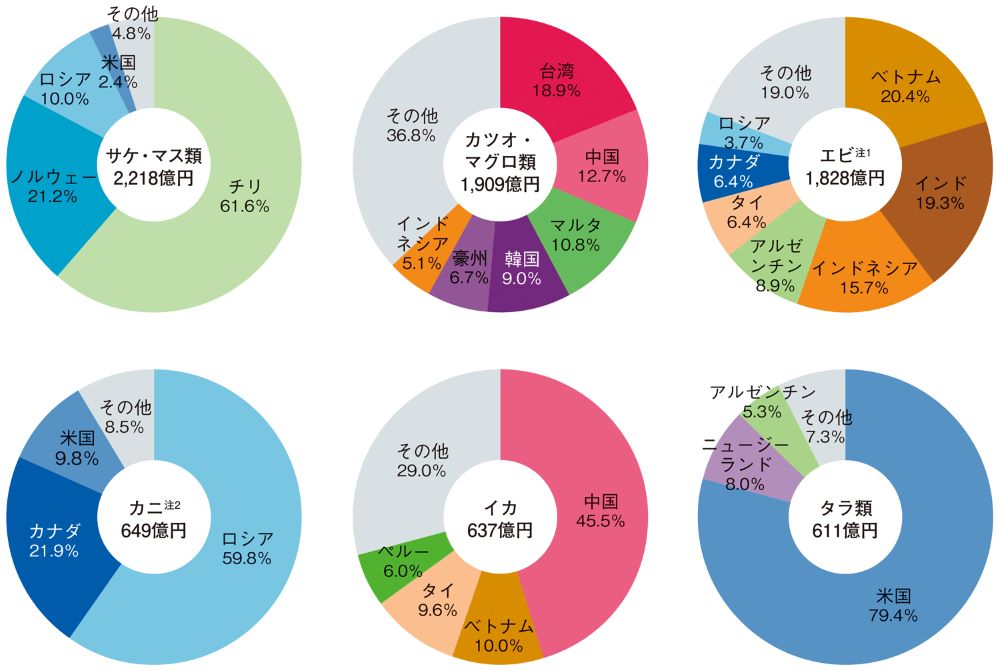

輸入金額の上位を占める品目は、サケ・マス類、カツオ・マグロ類、エビ等です(図4-14)。輸入相手国・地域は品目に応じて様々ですが、サケ・マス類はチリ、ノルウェー等、カツオ・マグロ類は台湾、中国、マルタ等、エビはベトナム、インド、インドネシア等から多く輸入されています(図4-15)。 図4-13 我が国の水産物輸入量・輸入金額の推移

資料:財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成 図4-14 我が国の水産物輸入相手国・地域及び品目内訳

資料:財務省「貿易統計」(令和元(2019)年)に基づき水産庁で作成 図4-15 我が国の主な輸入水産物の輸入相手国・地域

注:

|