| 干鰯・〆粕

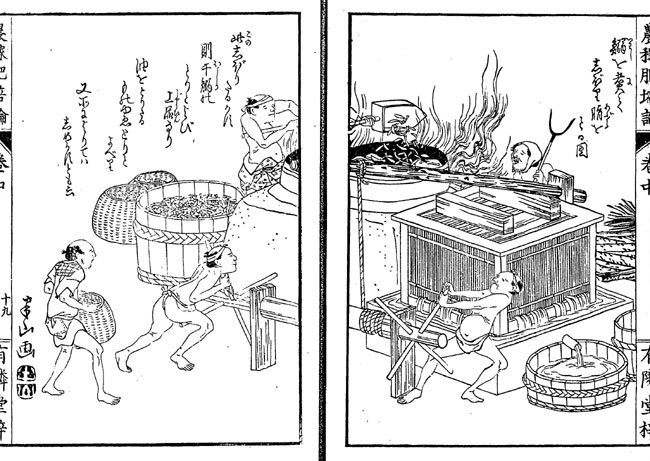

イワシを干せば干鰯(ほしか)に、油を搾った後のイワシは〆粕(しめかす)になり、どちらも肥料になった。陸揚げされた鰯(イワシ)は、その場で干鰯、〆粕、魚油に製品化される。 干鰯は、砂浜に鰯を広げて、春夏では5~7日、秋冬では15日近くかけて乾燥して、俵に詰められた。 〆粕は、大釜の中で鰯を煮て、締め枠に入れて圧搾したものを乾燥させた後、ほぐして俵に詰められた。煮沸(しゃふつ)後に圧搾し、 油分などを除いて十分に乾燥させると元の重さの約4分の1に減少した。打ち欠いた際に、形が残るものと粉々になるものとが生じるが、金肥(きんぴ)として流通した。 魚油は、圧搾した時に〆粕1俵に魚油1升の割合で作られ灯油(またはロウソク)にしたが臭いが強かった。

干鰯は、棉作と大きく関係している。「木綿以前の事」 (柳田国男)によれば、木綿が、庶民の生活を大きくかえた理由として、「木綿は、保温性や肌ざわりの上で、麻にまさっている。木綿は、染色や彩色、デザインをとりいれやすい。」ことを挙げている。そして、「木綿の幸福」 として、「衣料への中綿の使用で延び縮みが自由になった。 綿の風合いの好さは常人の肌膚を多感にした。天然の色が人間に近寄り、人間の生活の味わいが濃やかになった。」 と述べている。寛永 5(1628)年、江戸幕府が、農民の着物は「布木綿たるべし」と下達すると、畑だけでなく田にも綿を栽培する者が急増し、米の減収を恐れた幕府が寛永 19(1642)年畿内に「田方木綿作禁止令」 を発布しなければならないほどだったようである。 本来米を作るべき田で綿を作っていたというのは、綿作が農民にとってそれだけよい現金収入になったからであろう。また領主にと ってもその方が都合がよかったので承認していたと考えられる。 近世になって、幕府は西日本の市場のセンターを大坂に設定したため、消費物資の生産が大坂を中心とした周辺域で行われるようになり、綿花生産もこの地域に集中するようになった。また、棉作には大量の肥料が必要で、棉の肥料とされた油分の多い干鰯などが、紀伊や和泉からもたらされたこともあって、紀伊から瀬戸内海に面した諸国に集中していった。 18世紀以降になると、棉作と綿花生産は瀬戸内海に面した諸国ばかりでなく、土佐や出雲といった地域にまで拡散し、大坂に近い山城や大和は姿を消して行き、和泉、河内、摂津での生産も極端に低くなって行った。これは綿花の価格が停滞あるいは低下し、棉の肥料である干鰯などの価格が高騰したためと考えられている。 一方、「田方木綿作禁止令」にもめげず順調に発展してきた棉作は、八代将軍吉宗の「享保の改革」という大障害を迎えた。それは、延享元(1744)年に「胡麻の油と百姓は、絞れば絞るほど出るもの也」で悪名を後世にまで残した、時の勘定奉行神尾若狭守春央が、異例の上方巡見で打ち出した「田方木綿勝手作法」である。つまり、稲を作るべき田に、有利だからと棉を作るのは、百姓の勝手作りであるから、田の棉作が全滅しても、年貢はその年のその村の稲の一番よい出来に準じて徴収するというもので、宝暦~明和期(1751~1771)の棉作は大打撃を受けたのである。 また、宝暦期(1751~1764 年)は、木綿生産のうえでは、綿花から綿布をつくる方法が、それまでの農家の手工業から大量生産方式、いわゆる工場制手工業(マニファクチュア)にきりかわる時代でもあった。庶民に広くゆきわたる木綿の需要を満たすべく、生産を拡大するための工場制手工業への展開があり、農村の綿花の増産に対しては、当然のごとく魚肥の使用も増大した。

浦方と干鰯 「大阪肥物商組合一班」に収録された寛政元(1789)年の文書に「諸干鰯ノ内、宇和・佐伯・臼杵・佐賀関、右四ケ所ノ干鰯ハ格別ノ物故、此四ケ所主ニ引受候問屋共、申通リニテ買取可申様申入」とある。これは、大坂市場における豊後水道産干鰯の地位を端的に示しているものといえよう。長い海岸線をもつ豊後でも、とくに海部郡地方(臼杵・佐伯藩領)は水産資源の宝庫だった。その代表的産物が干鰯だった。 佐伯藩は文化7(1810)年の段階で領内の竈数は9110、人口は5万2840人だった。領内は、両町(城下)・在方・浦方に編成されていた。 七万石の岡藩の人口が明治初年に7万7574人であることを考えれば、二万石の佐伯藩の水産資源のもたらせたものの大きさが理解されよう。 佐伯藩初代の藩主毛利高政は入部まもなく耕作の奨励、走り百姓の帰参など農村への施策を積極的に打ちだしている。慶長13(1608)年の「在々近辺田畠ニ成るべきと存候所ニ、竹木これ有るにおいては悉切払起ニ仕田畠ニ仕るべき事」は、耕地拡大政策の典型である。開発をすれば公役や年貢減免の特典を与えている。食料の不足していた浦方へも積極的な開発を奨励している。とくに元和4(1618)年の大嶋(大島、佐伯市)宛の判物では、屋敷・野・山のいずれでも、「麦成り共、粟成り共作付」けを命じ、年貢の永代免除を申し付けている。 元和9年の「其浦組中山焼候事、当年より堅く無用ニ候、其仔細は山しげらず候へは、鰯寄申さず候、其上井手かヽりにてこれなき山田なとハ、山のしたヽりヲ以て少しハ足りに成候ニ…」というのは、開発政策の修正を物語ったものである。浦方の漁業振興のために山林資源の保護を申し付けている。今も各地で見られる魚付き林はこうして保護された。 延宝2(1674)年~4年の網仕立て願いをみると、地元の網主のほかに紀伊・淡路・伊予などのものが規模の大きな八太(八手)網を願い出ている。また、18世紀なかばの宝暦12(1762)年でも規模の大きな中高網は「旅」(他国網主)であったのが、寛政7年になると「地」(地元)だけとなる。小引網も旅がなくなり、地の数がふえ、全体として鰯・鯵などの網数が著しく増加している(『大分県史 近世篇1』)。こうした増加は佐伯藩特産物としての干鰯・生魚など水産業の伸長を示している。 佐伯藩では浦方を、津久見湾内部の浦を津久見浦組(八浦)、四浦半島から佐伯城下以北の浦は上浦村(26組)、鶴見半島北岸と大島を中浦村(12浦)、米水津湾・蒲江から日向境までを下浦村(18浦)に組み入れている。下浦村はさらに米水津・入津・蒲江の3浦組に分けている。農業生産力の指標である石高では、各浦の高は極端に低くなってしまい、またそれぞれ距離がかなりはなれ、独立性の強い浦方の掌握のためにとられた方策であった。(以下省略)

イ リ コ

|