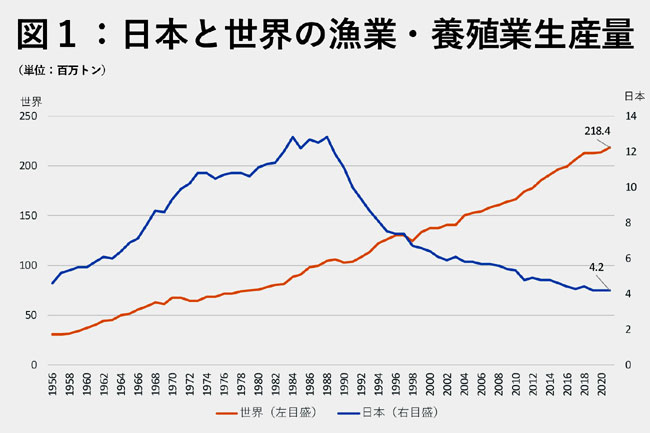

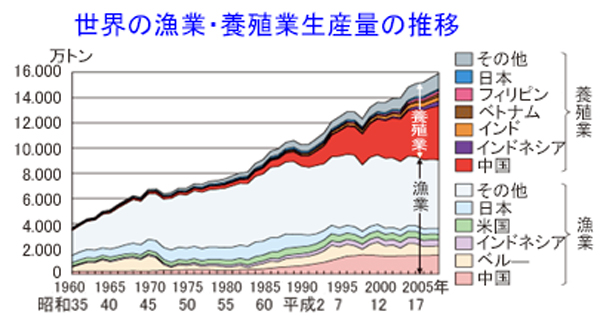

魚食が世界的なブームになっている。人口増加と経済発展が続くなか、肉に並ぶたんぱく質の供給源として期待を集める。国連食糧農業機関(FAO)は24年6月、世界の魚介類の生産量が22年に1億8540万トンに達したと発表した。1990年代に比べて7割増えた。

ところが、かつての漁業大国、日本では生産減少が止まらない。農林水産省によると漁業と養殖業の生産量は22年に約392万トンと、ピーク時の1984年から7割減った。100%を超えていた自給率は6割に落ちた。中国やインドネシアが急激に生産量を増やすなかで、一人負けの構図だ。

日本の漁業が衰退したのはなぜか。各国が排他的経済水域を設定し、日本が得意とした遠洋漁業から締め出されたことが大きい。そしてもう一つ。

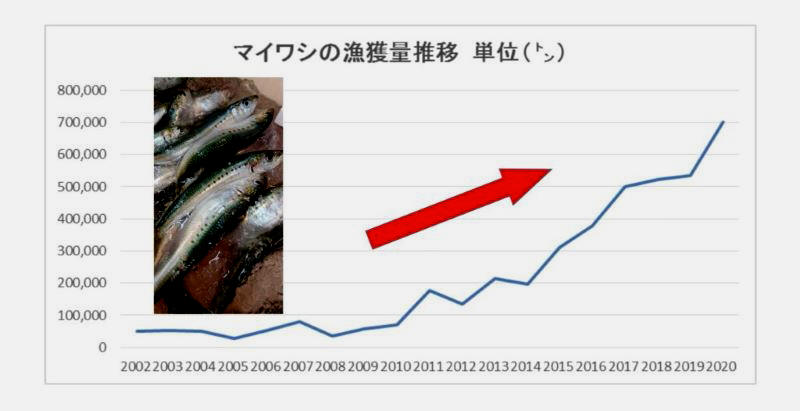

「1980年代に年400満トンを超える時期もあったマイワシの漁獲量が乱獲などで激減した」。

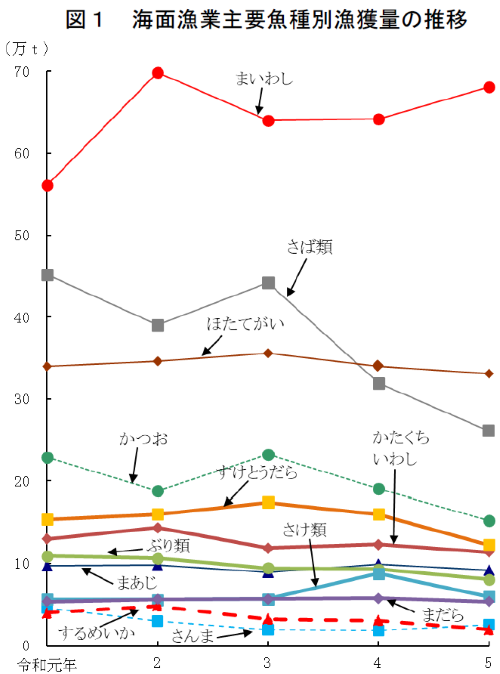

特にサケやサンマなどの大衆魚が不漁で、食卓に上がりにくくなった。ツナ缶やサバ缶など魚介の缶詰生産量は23年に71年ぶりの低水準を記録した

| (「消える魚、創るサカナ」 日本経済新聞 2024年9月10日) |

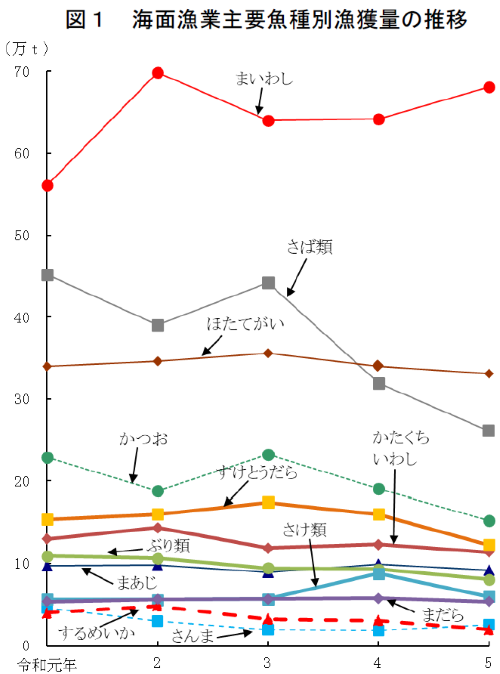

下のグラフは、マイワシの漁獲量の推移を表しています。減少要因どころか逆に増えています。それどころか、2011年以降はサケ、スルメイカ、サンマ、ホッケなど他の魚種が次々に大幅に減少している中で、マイワシは全体の減少を支える数少ない魚種となっています。

最近のイワシ類で最も漁獲量が多いのはマイワシで、令和2年の漁獲量は698,359トンでした。平成22年の漁獲量の70,159トンと比べて約10倍ほどに増えています。しかし、1978年には今の10倍の約700万トンの漁獲がありました。

マイワシの漁獲量の1位は茨城県で、漁獲量は223,966トン。2番目は宮城県で漁獲量は51,718トン。3番目に多いのが鳥取県で50,243トンです。

令和5年漁業・養殖業生産統計

|

|

マイワシの漁獲量上位10県(2022年)

出典:令和4年漁業・養殖業生産統計

|

都道府県名

|

(百t)

|

%

|

|

全 国

|

6,418.0

|

100.0

|

|

茨 城

|

2,384.2

|

37.1

|

|

千 葉

|

618.3

|

9.6

|

|

宮 城

|

522.0

|

8.1

|

|

鳥 取

|

460.2

|

7.2

|

|

静 岡

|

410.6

|

6.4

|

|

福 島

|

410.4

|

6.4

|

|

島 根

|

312.1

|

4.9

|

|

長 崎

|

297.5

|

4.6

|

|

北海道

|

218.3

|

3.4

|

|

愛 媛

|

187.8

|

2.9

|

大分県のマイワシの漁獲量は30トン !

|

|

都道府県

|

漁獲量

|

割 合

|

全国順位

|

|

福岡県

|

912t

|

0.8

|

17

|

|

佐賀県

|

333t

|

0.3

|

25

|

|

長崎県

|

53,564t

|

46.6

|

1

|

|

熊本県

|

407t

|

0.4

|

24

|

|

大分県

|

2,384t

|

2.1

|

9

|

|

宮崎県

|

7,894t

|

6.9

|

3

|

|

鹿児島県

|

4,896t

|

4.3

|

5

|

| 都道府県 |

漁獲量 |

割 合 |

全国順位 |

福岡県

|

2,298t

|

0.9 |

19 |

| 佐賀県 |

69t |

0.0 |

32 |

| 長崎県 |

76,146t |

28.2 |

1 |

| 熊本県 |

234t |

0.1 |

29 |

大分県

|

2,199t |

0.8 |

21 |

| 宮崎県 |

7,060t |

2.6 |

12 |

鹿児島県

|

4,985t |

1.8 |

13 |

|

| 日本と世界の漁業・養殖業生産量 |

| 世界で漁獲量が増える一方で日本は減少 |

日本と世界の漁獲量推移を比較した上のグラフをご覧ください。世界では漁獲量の増加が進んできた時期に、日本では1200万トンから400万トンへと逆に3分1に激減しているのです。

世界全体の水揚量は増え続けているのに、日本だけが多くの魚で減り続けています。

(参考:東洋経済オンライン)

| なぜ日本は魚を獲れなくなったか? |

| |

1.日本が魚を獲りすぎ、資源量が減った |

|

| |

2.温暖化による海水温の上昇が生態系に影響した |

|

| |

3.中国等による乱獲で日本への魚の回遊が減った |

|

| |

4.EEZ設定でそれまでの遠洋漁場を喪失した |

|

| |

5.マイワシ等固有の魚種が激減した |

|

| |

6.漁業就業者数が減った |

|

|

|