佐伯市宇目大字千束の交差点から県道53号線を進み、酒利(さかり)・河内・松河内・神田(じんだ)を訪ねた。

|

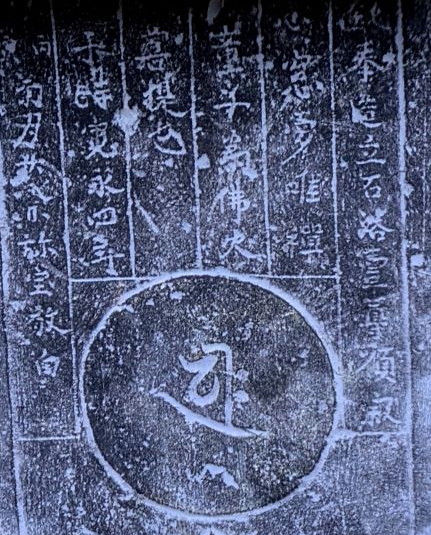

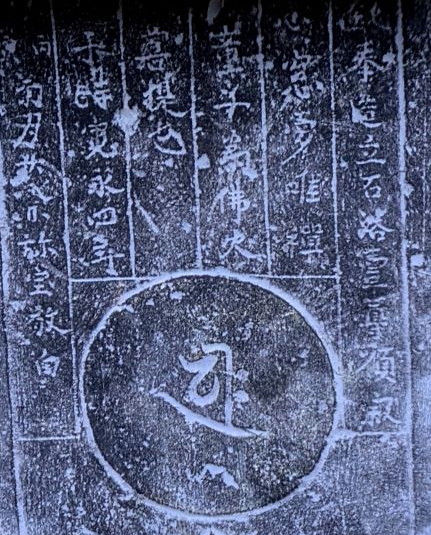

| 酒利、山中の宝篋印塔(寛永四年建之) |

| 総高164cm(基台から宝珠の先端) |

|

| 塔身正面の文字 |

|

| 寛永十年銘の宝篋印塔もある |

| この塔は、相輪を組み合わせると総高180センチになる |

| 佐伯市の宇目を歩く |

| 酒利・河内・神田 |

|

| 酒利、山中の宝篋印塔(寛永四年建之) |

| 総高164cm(基台から宝珠の先端) |

|

| 塔身正面の文字 |

|

| 寛永十年銘の宝篋印塔もある |

| この塔は、相輪を組み合わせると総高180センチになる |

|

| 現在の酒利付近 (県道53号線は大字千束から河内を経て本匠地区に進み、臼杵市野津に至る) |

| 酒 利 |

|

酒利村 [現在の地名] 佐伯市宇目大字千束字酒利 千束村の北、酒利岳(753・2メートル)の南東麓に位置。「栂牟礼実録」によれば、大永七年(1527)佐伯惟治が大友氏に反して討たれたが、このとき宇目酒利村を領有していた惟治属将の森嶽周防守は惟治を裏切ったという。享禄元年(1528)11月23日、大友義鑑は惟治退治での恩賞として一万田与十郎に「宇目村内拾五貫分さかりの内」の畠中・して・をしも・へんさし分と光蓮寺を含む一町三反半二〇歩を与えている(「大友義鑑宛行状写」一万田文書)。

|

| 酒利代官所跡 |

宇目郷代官 深田家の歴史 (宇目町誌より)

切畑村(現在の佐伯市弥生切畑地区)字深田部落に、佐伯惟治の士臣なる深田伯耆守の墓あり。此の深田部落の内久保ノ平と称する字あり。(四五戸あり)皆深田姓を称ふ。老女の曰く、「明治の初め頃、宇目郷(大野郡)代官深田某来り。伯耆守のお祭りを年二回する様金若干を或家に與たり。(当時最も勢力あり資産家たりし由。)且宝刀を一振り授けて帰郷せりと言う。近くこの宝刀を授かりし家其の後不幸続きしにより、或る卜者より卜ひもらった所、其の宝刀のためならんと言う。依って惟治を埋めたる小手高山に持ち行きしと言う。明治の初年の間はお祭りもせしも其の家運盛んならず。ために之をなさず。故にか近所の家は之れがために栄えずと称し居れり。」とぞ。

|

|

| 正覚山崇圓寺 |

|

| 崇圓寺境内の宝篋印塔 |

| 崇圓寺宝篋印塔 この宝篋印塔は、宇目町では珍しく優雅な形をし、中央色豊かな塔である。総高250センチメートルで、下から基礎・台座・塔身・天蓋・相輪からなり、塔身の四方に金剛界の四仏の梵字が陰刻されているところであるが、残念ながらこの塔の塔身ではない。 もともとこの宝篋印塔は崇圓寺の川向にあったといわれる見徳寺内に有ったが、その後、崇圓寺の裏山に移し、さらに現在地に移したと伝えられている。その時に破損したのか、紛失したのか、いずれにしてもこの塔の塔身ではない。 この塔は、基礎に彫られている格狭間や、笠の隅飾突起などの作風からみると、南北朝末期の作に間違いない。崇圓寺の建立は、慶長六年(1601)深田弾右衛門忠豊の命により、正覚山崇圓寺秀翁大和尚が開山したとあるが、この時すでに見徳寺は無くなっていた。 『ふるさとの文化財うめまち』 宇目町教育委員会編より 宝篋印塔 墓塔・供養塔などに使われる仏塔の一種である。五輪塔とともに、石造の遺品が多い 崇圓寺の前の道をそのまま進むと、鋭角に右に曲がって、山中に入る道がある。松河内に通じる林道だが、山の尾根付近から右上に進む林道が分岐している。この分岐した林道に入ると、すぐ右横の低いところに「通山庚申塔」がある。この分岐した林道をそのまま進むと、熊野神社まで車で行くことができる。熊野神社の狛犬はユーモラスな表情が面白い。 また、崇圓寺の前から左手の道をまっすぐ進む道は、「伏野越」の道である。峠の山中には法華塔や庚申塔などが立っている。 山に入らず、右に曲がって集落の中の道を進むと、前方の「米の山」の山頂に小さな神社が見える。いわゆる山神社だが、以前は樹木に覆われていて山頂の神社はまったく見えなかった。山神社には罔象女神 (水の神=明治の神仏分離までは龍神)も祀られている。 米の山の右下に古墳状の小山があり、ここに庚申塔があるが今は藪に覆われてしまっている。 |

| 通山の庚申塔群 |

| 通山庚申塔 この庚申塔は慶安二年(1649)に造立されたものである。材質は凝灰岩で、高さ150センチ、幅70センチと堂々たるものである。ここには外に凝灰岩のもの26基、自然石のもの6基がある。造立された年代も慶安・明暦・寛文・元禄など、時代が下がるにつれ多くなっている。 庚申は十干十二支によって六十年あるいは六〇年(日ではないかと思う?)ごとに廻ってくる庚申の夜に、特殊な禁忌を要求する信仰で、中国の道教に基づく信仰と仏教がからんだものといわれている。庚申の神は作の神であり、病魔厄除けの神であり、家内繁栄の神であった。そのため、土に生きる農民の身近な心のよりどころであった。それがためか道路の分岐、村々の境界、田の端、峠などにある。室町時代から、このような庚申板碑が現れ、江戸時代にはいろいろと意義付けられ、各種の形式の庚申塔が作られた。

|

| 伏野越の法華塔と有年塔 |

| 「米の山」の頂きに小さな神社が見える | 米の山の神社から集落を見下ろす |

| |

| 米の山下の庚申塔は草藪に覆われていた |