平成22(2010)年1月10日午前8時、佐伯市弥生の自宅を車で出発、国道10号線を南下する。宇目の木浦集落から大明神越(杉が越)を経由して、宮崎県日之影町の見立集落へ至る。更に進み日之影川に掛かる中村橋を渡り日隠林道に入る。

日隠林道を8.5キロメートルほど進むと、林道の左手に大吹鉱山史跡の標識が見える。林道の脇に車を止め、平成17年の台風5号による風倒木が散乱する左手の斜面を下り谷川を渡り、樹木に下がっている目印のテープを頼りに、渓谷に沿ってあるいは谷の中を進む。倒れている木や大きな岩にさえぎられて歩きづらい。

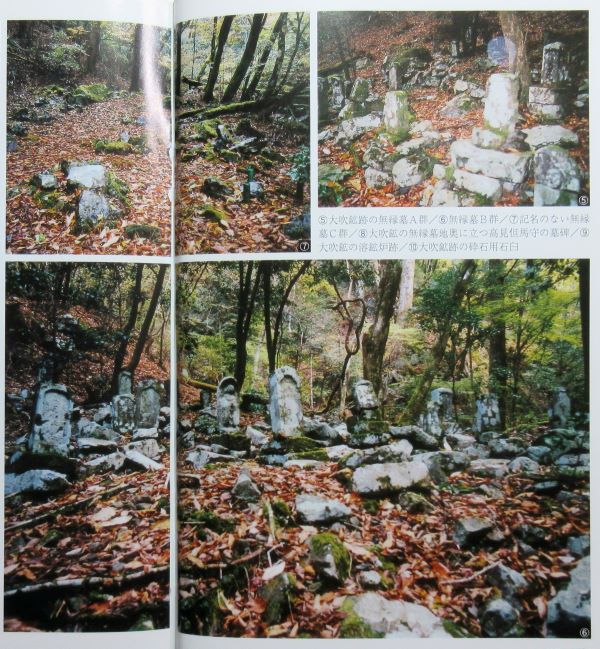

急峻な大吹谷には多くの滝がある

40分ほど進むと、谷川の左手に墓石群が現れた。更に進むと、高見但馬守の墓という標識が見えて、やや小高い場所に大吹鉱山を開いた甲州武田家遺臣と伝えられる高見但馬守の墓石があった。実際に大吹鉱山を発見したのは、高見但馬守の配下の加賀津兵庫介であるといわれる。

大吹鉱山は寛永8年(1631)に開鉱され江戸時代中頃の鉱山最盛期には1000人余の人々がこの深山幽谷の地で生活していたといわれる。

大吹鉱山の無縁墓群

大吹鉱山を開いたといわれる高見但馬守の墓 大吹(福)鉱山由来

伝えられるところによれば、天正10年(1852)に武田勝頼の家臣高見但馬守安利が見立の五葉岳山麓大福山に銅の鉱脈を発見開山したと言われている。

直接に鉱脈を発見したのは加賀津兵庫助と言われ、兵庫助が野宿した岩屋(加賀津平)がある。また一説には寛永8年(1631)大福鉱山が操業を始めたとも言われている。

高千穂神社仏閣簿の中に次の記述がある。

大福山 一 浄土宗壱ヶ寺白道寺末寺浄雲寺

但し寛永拾年癸酉年建当住宗心

この記述からもこの地に寺が立つほどの住民がいたことは鉱山の存在を証明しているものと思われる。

当時の坑道を示す舗(シキ)も豊後舗など四ケ所、神社・寺屋敷・酒屋跡・女郎の墓と言われるものなどがある。在銘・無銘の墓石は84基を数え、最古のものは元禄2年(1689)で、最新のものは明治6年(1873)である。墓石の年号は八種見られるが寛永から明治までの年号のなかでないものもあり、この年号のない年代の操業は定かではないが、天正10年(1853)から明治の初期までの約300年あまり一盛一衰を繰り返し創業した大吹鉱山も明治の初期ごろに閉山したと思われる。

*現在は大吹鉱山と書かれているが町内に存在する鰐口の一つに寛文7年9月吉日日向国高知尾大福鉱山住人高見三郎五郎安利とあり大福鉱山が現在の大吹鉱山と書かれるようになったのは(いつ頃からなのか)定かではない。

*現在はここから日隠林道を約8キロm遡った谷沿いである。

平成21年3月6日 日之影町教育委員会

谷沿いにある溶鉱炉跡や鉱滓の山を見ながら谷を右岸に渡る。

鉱石を溶かした溶鉱炉の跡 鉱石をすりつぶすのに使用した石臼

谷の右岸にもいくつかの墓石があった。その中の1基の墓に雲間から陽の光が当たり、南無阿弥陀仏の文字が刻まれているのが見えた。その墓石の左側面を見ると、文政7甲申天 俗名 新名幸左衛門 6月11日 ブンゴ佐伯と読める。江戸時代に、この大吹山で働いていた佐伯出身の新名幸左衛門という人の墓だったのか。幸左衛門は採鉱技術者だろうか。家族はそして子供たちはいたのだろうか。しばし、厳寒の山中で感慨に耽った。

佐伯出身の新名幸左衛門の墓

右側面 法名釈淳貞信士(下は室か)

施主 六三郎 聟 寅蔵左側面 俗名新名幸左衛門 文政七甲申天 六月十一日ブンゴ佐伯ニテ死去

墓石の右側面には施主 六三郎。信士の下は室か。左側は聟 寅蔵だろう。つまり、幸左衛門さんの墓を六三郎さんが施主となり建立、幸左衛門さんの奥さんと娘聟の寅蔵さんが菩提を弔ったということだろうか。

このことに関連すると思われる内容が記された書籍がある。福岡県の医師 渡部智倶人氏の「日之影の無縁墓は語る」である。この書籍を読むとその記述中に、文政11年3月に俗名を六三良という方の墓が立てられ、その墓の施主は虎蔵と刻まれていることがわかる。双方にはつながりがあると思われるがどうだろうか。また墓石の左側面は、幸左衛門さんは文政7年(1824)6月11日に豊後佐伯で亡くなったということか。

渡部智倶人先生のご著作は、昭和61年に「マイカーで行く九州100山峰」 が葦書房から出版されており、当時その詳細な内容に驚いた覚えがある。「日之影の無縁墓は語る」は、平成17年に福岡市の海鳥社から出版されている。

(上掲の無縁墓の写真は、渡部智倶人氏の「日之影の無縁墓は語る」からお借りしました。大吹鉱山の女郎の墓はこの中に含まれていると思います。)

宇目を歩くー木浦に戻る 宇目を歩くに戻る ホームに戻る