| 田原風景(遠方の山は傾山) | ||||||

| 田原村 (近世) 江戸期~明治12年の村名。豊後国大野(おおの)郡宇目(うめ)郷のうち文禄3年から岡藩領北川の支流田原川流域に位置する小野市(おのいち)組に所属。村位は下。村高は「正保郷帳」「見稲簿」「天保郷帳」では370石余、「旧高旧領」296石余。小庄屋は貞享2年賢治,安永7年勘左衛門。明治4年大分県に所属。同8年中岳(なかだけ)・柳瀬(やなせ)・田代(たしろ)の3か村を合併。同12年同郡内に同名村があったため南田原村と改称。現在の南海部郡宇目町大字南田原のうち。(角川地名大辞典) *2005年、宇目町は佐伯市と合併。 |

||||||

| 田原天満社 | ||||||

|

||||||

| 田原の天満社 | ||||||

| 田原天満社 | ||||||

| 大字南田原字寺家 | ||||||

| 祭神 菅原神二柱 事解男命 軻遇槌命 倉稲魂命 佐伯惟治霊 | ||||||

| 由緒 正徳五酉年(正徳五年は乙未年なので間違いではないか?)11月建之の由申し伝有之。明治六年4月村社に列せらる。 菅原神一柱は元字山ノ口鎮座、佐伯惟治霊は元字中園鎮座、倉稲魂命は字古屋園に鎮座の処明治九年九月許可の上当社に当社に合併、 軻遇槌命は字秋葉山鎮座の処明治40年8月19日許可を得て本社に合併す。

|

||||||

| 常敬寺の宝塔 | ||||||

|

||||||

| 常敬寺の宝塔 | ||||||

| 常敬寺宝塔 大字南田原字寺家 この塔は、土中に埋もれていたものを発掘したものである。塔身・笠の外は後家合わせである。塔身は深さ約32センチ、直径20センチの内グリが施され、肩部に直径約10センチの追納穴が開けられている。首部の高さは7センチ、均整のとれた塔身である。笠の軒は厚く両端は少し上に上がり、立ち上がりは高く隅棟は急勾配に下がり、軒近くで反り上がる。露盤は二区に分かち雷紋文様刻みがある。相輪を欠損し伏鉢請花部のみ現存する。総高約175センチ 材質 凝灰岩 |

||||||

| 田原石幢 | ||||||

|

||||||

| この石幢は複製の六角塔で、通称六地蔵と呼ばれている。材質 凝灰岩 総高186センチ、基礎・幢身・中台・龕部・笠・宝珠と積み上げるが宝珠は紛失している。 幢身には造立の趣旨が刻まれている。それによると木浦山正蓮寺ならびに田原村常敬寺の住職と、時の庄屋佐保喜左衛門が死者の供養と現世の安穏を祈念して造立したことが分かる。 本町にある幢身龕部の彫刻はほとんど線刻・半肉彫りであるが、この石幢は蓮華上に立つ地蔵を丸彫りに近い状態に仕上げている。県下でこの型の多く分布している所は大野川流域、それも下流に集中している。 |

||||||

| 中岳のキリシタン不動 | ||||||

|

||||||

|

||||||

| キリシタン不動 | ||||||

| 高さ1メートル、幅80センチメートル、奥行5メートルの洞窟の奥に幅50センチメートル、高さ30センチメートルの祭壇があり、その上に高さ55cmの不動明王が安置されている。 奥の祭壇には不動明王とは関係ない唐草紋様の菊紋が彫られており、安置された不動明王はマントを着た神父に見える。つまり不動明王は神父の偽装仏と思われ、この場所でオラショ(祈りの言葉)を唱えていたのではないかと思われる。 この近くには県指定重要民俗文化財の「キリシタン柄鏡」やキリシタン墓と思われる「伏墓」、「卍」のある庚申塔などから考えるとこれは隠れキリシタンの礼拝堂ではないかと思われる。この場所はすぐ近くに神社や観音堂があり、神社や観音堂に参拝すると見せかけて、人に見えない洞窟の奥に不動明王を安置し、信仰していたと思われる。不動明王の容姿や種々の図柄、周囲の状況を勘案すると、実に巧妙に隠れの技術を駆使して信仰を守ろうとしていたのではないかと思われる。

|

||||||

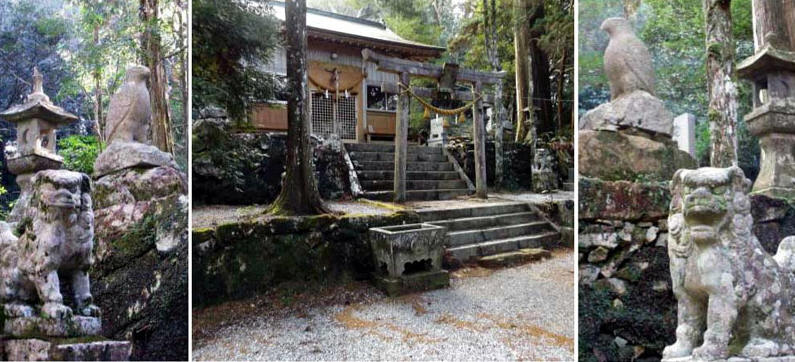

| 鷹鳥屋神社 | ||||||

| 鷹鳥屋山 昔、越中の国立山に城がありましたが敵に攻められ落城となりました、その城主は矢野の姓を名乗り、かねてから熊野権現の信者でした。落城に及んでも熊野へ逃げ隠れ、常に熊野権現を信じるあまり、夢の中に神様が現れ、「あなたたちは、これから筑紫(九州)の国へ下りなさい。」と言われました。それに従って豊後の国へ下ってきたのです。それは、後宇田院建治元年(1275)六月二十八日でした。 当時の豊後の国は大友頼泰さまの治世でした。そこで大友家の家来になることを条件に、大野郡三重郷宇目村鷹鳥屋山に居住しても良いという許可をいただき、宇目村を尋ねてきたのでした。 この山の頂上には大きな岩があり、古くから神様が降臨しているといわれていました。宇目村を行き過ぎ、梓峠を登る時、熊野権現のお告げなのか白鷹が二羽舞い来たのです。 これはきっと良い知らせだと思い、鷹の案内するままついていくと、どうでしょう。途中迷うこともなく、鷹鳥屋山の頂に着いたのでした。峰には小さな社があり、この社とともに熊野権現をお祭りするようになったのです。大友頼泰様に願い出て鷹鳥屋山神社と名づけました。以来、宇目の郷の人々はもちろん、万民に尊敬され、七百年の年輪を境内に漂わせています

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

| 鷹鳥屋神社 | ||||||

|

鷹鳥屋神社 1 祭神 伊弉冉尊 1 由緒 創立年月不詳なれども昔矢野某越中国立山に居城し数郡を領す 時尓戦争に際し終に立山も落城す 依って紀州に走り牟婁郡熊野山に籠居して回復を計る 其姓は朝臣、氏は橘、肇祖備後国矢野之庄尓住す 依て矢野を氏とす 其後越中国新川郡立山に居住し常に立山の権現を信仰すと云えり 抑々此の神は伊弉冉尊を祭り霊験新た也き 文武天皇大宝元年二月六日、天皇の御夢に四条大納言をして越中国を領せしめば国家安泰成るべしとあり給い 夫より大納言の嫡男を當国に下し守護たらしむ 其後瑞叓甚多し 委く彼の山の伝記に見ゆ 矢野某立山を走りて紀州熊野三山に住所せしより常に権現を念ず 誠に奇成哉 汝是より筑紫に急ぎ下るべしと夢中に神託を蒙るに依って豊後国に下る頃は人皇九十代後宇多院御宇建治元乙亥(1275)六月二十八日豊後府中塩九升村に蟄居す 此の国の守護大名大友頼泰君(注1)の治世也 夫れより屋形大友へ随従して大野郡三重郷宇目村鷹鳥屋山に隠住可致との仰せを奉じて宇目村を尋ね行々郷内を行過梓峠尓登る 此の時権現の御告にや何くともなく虚空より白鷹二羽飛来る 夫より奇意の思いをなし彼鷹の飛行するに随いて行けば難なく鷹鳥屋山の峯に至る 此の時の道は日向国向平柳添谷よりのぼる 則ち隠住有るに依りて奉拝扨々熊野三山の擁護にて難なり 此の異地尓来る叓得たりと骨髄に徹し ありがたく礼拝終わりて此の處に隠住し夫れより奉仕として神主となる 此の社は熊野権現にて此の山に降臨し玉うこと いと古くして其由来を知る人無し 今年建治元年大友弐部大輔頼泰御再興に依りて神霊彌盛んにして万民尊敬 1 境内神社 弐社 1 氏子 百拾七戸 原文の一部省略

(注2)鷹鳥屋神社を熊野本宮、木浦の熊野神社を熊野那智宮、柳瀬の熊野神社を熊野速玉宮とする。 |

||||||

| 田代の龍王社 | ||||||

|

||||||

| 柳瀬の熊野神社 | ||||||

|

||||||

| 木浦地区に進む | ||||||

| 宇目を歩くに戻る | ||||||

| ホームに戻る |