|

| 山部地区と佩楯山(753.8メートル) |

|

佐伯藩主 毛利高翰領内巡視 慶応元年(1865)

|

|

|

毛利高翰(もうり たかなか 第12代佐伯藩主) |

|

家一軒残っていない屋形の地を経て峠を越して山部谷に下り、土紙屋から谷川沿いに松葉に達し、昼食をとった後に、登尾を経て平原の建場で小憩、元山部に宿泊なさる。次の日、片内を経て樫ノ峯(樫峰)に到着、しばし休息の後、竹田・臼杵・佐伯三藩の境界点になっていた三国峠に登られて山野の起伏、自然の大景観をご覧なさったことと思われる

(本匠村史 175頁 昭和58年10月30日発行)

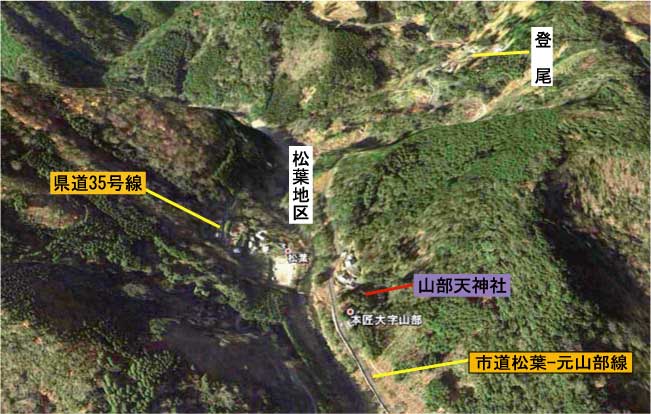

山部地区を佐伯市の中心部に近い地区から順に記すと、小鶴、葛蘿(つづら)、土紙屋(つちごや)、松葉になる。松葉で、進んできた道が二方向に分かれる。(佐伯市中心部から松葉まで約35キロメートルほどある)松葉から県道35号線をそのまま進むと、新開(無住地区)を経て、豊後大野市三重町片内を通り、上鷲谷、下鷲谷、松尾を経て、三重町市場に至る。

佐伯市中心部から片内までは40キロメートルほどだが、県道35号線は松葉の先から道幅が極端に狭くなり車の離合ができないので、片内へは豊後大野市三重町市場から行くことをお勧めする。

片内について

片内は、かっては因尾村大字山部字片内だったが昭和30年7月1日、三重町に編入された。(片内地区は因尾村の西端に位置し、村の中心部の堂ノ間まで14キロメートル、南海部郡の中心佐伯まで40数キロメートルも隔てていて別天地の環境にある。その交通路も、昭和18年の大災害後はほとんど杜絶に近く、新開にあった分教場も崩壊後、はるか下流の松葉に移るなどして、生活物資の購入や児童生徒の通学など、すべて三重町に依存するほかない状況下にあった。もともと三重町とは農林産物の取引等、経済基盤に密接な関係があるばかりでなく、文化・医療の面での依存度も高く、親族等相互に結ばれている家族も多かったと三重町の史書は記している)

登 尾(のぼりお)、平 原(ひらばる)、元山部(もとやまぶ)

松葉から野津町清水原に通じる県道53号線に入るとすぐ橋があり、橋を渡ったところから左手の市道を1キロメートルほど進んだところが登尾地区であり、登尾から1.6キロメートルほどで平原地区に到る。

平原からさらに2.5キロメートルほど進むと、元山部集落へ入る道が進行方向の左側に見えてくる。元山部地区は、市道の分岐点から500メートルほどのところにある。

佐伯市の中心部から元山部までは40キロメートルほどであるが、元山部が行政の中心地から遠いことは驚くばかりである。

腰 越(こしごえ)

松葉から県道53号線を13キロメートルほど進むと、左手に「佩楯山」の標識が見える。その佩楯山方向に少し進むと、上腰越の集落がある。腰越は、いわゆる山部村ではなく、腰越村だったのではないかとも考えるが判然としない。

上腰越から佩楯山まで舗装された林道を車で登ることができる。この上腰越から佩楯山に続く林道は途中で分岐して、松葉から登尾を経て元山部へ続く市道につながっている(佩楯山林道は、平原の先1.3キロメートル地点の市道に合流する)。

大分県道35号三重弥生線 豊後大野市三重町市場と佐伯市弥生大字上小倉を結ぶ道路。

大分県道53号野津宇目線 臼杵市野津町清水原と佐伯市宇目千束を結ぶ道路。

|

| 松葉地区 |

| |

|

|

| |

松葉の天神社 |

|

|

| 青面金剛刻像塔 |

甲斐時夫さん宅上がり口左側斜面に、多数の古い石塔が残されている。昭和の終わりころ、村道改良工事の際、近くの墓地跡から移されたもので、いろいろと種類の異なるものが混在しているが、大きくは次のように分けられる。

庚申塔

上段左手に八体ほど並び、享和三年(1791)までのものがあり庚申塔としては古い方に属し、青面金剛像塔には多数の眷属が刻まれている。

板碑形の墓石

上段右手の岩陰にあり、板碑形の穂に戒名(ほとんど四文字)と没年が刻まれ、中には阿弥陀の記号キリークのあるものも見られる。この形の墓石は登尾の西福寺と、堂ノ間千休庵跡に多く残り、此の地方では珍しい形の墓石で、その多くは僧のものと思われ、全体で17基ある。

其の他の石塔

庚申塔の下側には弘法大師座像が三体、周辺に五輪卒塔婆、南無大師遍照金剛塔、その他庚申塔や墓石に交り光明真言塔、四国巡礼塔などもあり、古くから大師信仰と縁のある遺跡のようである。

十字の刻石

谷沿いの奥まった場所に不思議な石造物があり、その表面に縦長の十字が陽刻されている。見方によると、それがラテン式の十字架とも受け取れ、キリシタン関連の遺物ではないかと疑われている。北に隣接する野津地方が、キリスト教信仰の深かった土地だけに、あながち否定もしがたいが、いまだ専門家の間で立証はされてはいない。

「本匠再見 −その歴史と文化財ー」 元本匠村文化財調査委員 矢野徳彌氏著より

|

| 登 尾 |

明治7年、因尾村に小学校が置かれるまで、登尾の西福寺に寺子屋があった。

「登尾寺子屋(西福寺)三学級」 大木一鏡という庵主がおり、山部の青年・子供たちに読み書きの手習いを教えていたという。(本匠村史185頁 昭和58年10月30日発行)

西福寺(元は上野村西運寺の末庵)横の小高い場所は墓所であったと思われるが、たくさんの石塔が横倒しになり、土と落ち葉に埋もれている。石塔の中には古い年号のものもあり、これら一群の石塔を調査しないまま、土に埋もれさせてしまうには惜しいものがある。

|

|

| 彦山権現(一基は倒れている) |

登尾の裏山、天神社の下を右に回り鵜戸神社に向かう道の中ほどにある火起こし神様から急な坂を少し攀じ登ると、ややなだらかな平地に出る。今は疎らな林となっているが、そこに同じ形をした二つの石塔が建っている。いずれも塔の高さは約120センチ、台は二段で穂は高く、宝形破風の笠を載せ、全体として素朴な作りである。文字の記載はない。所の人の話では英彦山権現を招来したもので、昭和の始めごろまで、毎年地域の人たちがご馳走を持って集まり、盛大にお祭りをしていたという。英彦山と言えば、山国町と福岡県添田町の境にある、大和の大峰山、出羽の羽黒山とならぶ山伏たちの大修験場であるが、各地に分祀されることは少なく、この地方では四国の石鎚山の方がなじみが深い。例外として佐伯市内西上浦の彦岳が霊峰とされているが、本匠の山奥にそれが祀られているとは珍しい。一説には、江戸末期山部に迎えられ、棒術をもたらしたと言われる大木一鏡(天保5年生、後に芦刈姓)が筑後山門郡の出身であり、棒術が修験者の護身術より派生したものとすると、同人が英彦山信仰を持ち込んだとしても不思議ではない‥・・・とある。所の人の話であり、うなづける説と言えよう。同じものが二体あるのは、イザナギノミコト(本持仏釈迦如来)とイザナミノミコト(本持仏千手観音)を意味するものだろうか。ちょっと興味深い。

「本匠再見ーその歴史と文化財ー」 元本匠村文化財調査委員 矢野徳彌氏著より

| |

|

|

| |

登尾の天神社 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

鵜戸(宇戸)神社 |

|

| |

|

|

| |

登尾の火起こし神様 |

|

登尾の天神社から、東の方へ100メートルばかり進んだ道上に、火起こし神様という珍しい名の石塔が立っている。所の人の話では、昭和の初め頃まで毎年、盆になると、長さ30センチばかりの火吹き竹を何本も束ねたものを幾つか供え、みんなでお祭りしていたという。たいへん珍しい習俗である。

塔は、高さ70センチ、直径25センチの六角柱で、笠の跡があり、石幢(単制)の形に見えるが、幸い文字が残っていて、正面中央に大きく青面金剛の種字と庚申塔の文字があり、その右側に享保九年の年号、下に伝右衛門、伝兵衛、ほかの各面に一人づつ(判読困難)、合わせて願主七人の名が刻まれている。形は変わっているが間違いなく庚申塔である。それをどうして火起こし神様というのだろうか。通常、私たちは庚申塔の本体を青面金剛(仏)、または猿田彦(神)と考えているが、必ずしもそうではない。(中略)

実は登尾の庚申塔の本体は、竃の神様三寶荒神なのである。村人たちは、この荒ぶる神の怒りを招かぬよう(火災を起こさぬように)、毎年、なじみの火吹き竹(当地では火起こしという)に願いを込めて、これを祀ってきたのである。享保九年(1724)といえば、286年も以前のことになる。佐伯地方では珍しい遺産である。

「本匠再見ーその歴史と文化財ー」から

火起こし神様の所在場所を探すために登尾地区内のTさんのお宅をお訪ねした。初対面のTさんから、お茶とお菓子をいただきながらお話を伺うことができた。恐縮の限りである。その後、Tさんは山中を現地まで案内してくださった。山里の人のやさしさに心から感謝しながら帰路についた(Tさんは若い頃から都会で働いたのち、生まれ故郷の山部に帰って来た)。

*大分県では、火吹き竹は風邪の神様に供えるようです。(筆者) |

|