|

漁民そのものは移動性の強いものであったとともに漁業そのものの中に商業を生む要素を持っていたことを知るのであるが漁民の生活を次第に定着的にしていったのは江戸幕府の政治によるものと言っていい。

中世末までは、漁民はきわめて移動性の強いものであったことはすでに述べてきた。これを定住させることは海上交通の秩序をたてていく上にもきわめて重要なことであった。その近世的な秩序をうちたてていったのが豊臣秀吉であったと言っていい。

北九州から瀬戸内海には海上漂泊民がことに多かった。それらの漁民は多くは沖の小島を根拠地にしていた。島には別に田や畑はなくてもいい。水と薪が得られるなら事足りるのであって、むしろ誰にもわずらわされるもののない方がよかった。これは海賊の根拠地といわれるものをとって見るとよくわかる。瀬戸内海でもっとも強大をほこった村上氏について見ても、主要な根拠地となっていたのは愛媛県大三島東岸の青島城、越智大島周辺の能島、務司島、中途島など今日いずれも無人島になっており、そのほかでも来島、魚島、新居大島などきわめて小さい。一島一部落なのである。そのほか、犬島、斎島、周防浮島など、陸上の生産をねらったり、そこで安定した生活をしようとして選んだ根拠地とは思えないものが多い。そのほとんどが時に船を寄せて憩っていく程度のところであった。中世末小早川、毛利氏が内海に勢力を持つようになるとまず彼らに陸の知行地を与えて同時に古城島、務司島、中途島などの城を破却させている。また浮島は厳島合戦の後、毛利氏がこの島を無人島にし、斎島は秀吉によって無人島化せられた。記録の存するところはわずかであるが、その他にもこれに類する島は多かったと見られる。

一方また、来島のように来島氏の支配下にあったものは、来島氏が豊臣秀吉の麾下であったということによって、来島氏が他に転じたとき、あとにのこって漁民としての生活をたてている。新居大島や魚島も同様の経路を辿って漁村化していったものであろう。

では島々を根拠にしていた家船群はいったいどこへ行ったものであろうか。それらが討伐の対象になって根絶させられてしまったとは思えない。記録も伝承ものこっていないのである。ただ一つ推定せられるのは秀吉の海賊禁圧にあって小島居住を禁ぜられた仲間は、一たん本土の海岸に新しい根拠地をもとめて移動したのではないかということである。広島県のうち尾道の吉和、三原の能地、忠海の二窓、吉和、川尻、長浜、音戸などがそうした漂泊漁民の集中移動したところではないかと見られる。

これらの漁村のうち吉和、能地、二窓など小早川文書などにほとんどその名を見出さない。少なくとも中世末までは、ささやかな漁村がそこにあったのであろうが、海賊禁圧の政策によって沖の島々から本土の沿岸に移動して来たものと見られる。しかし、彼らには漂泊性が強かった。そこでまた移動漂泊をしはじめるのであるが、彼ら自身は特別の漁業権を持つことはなかった。大名政策の協力者ではなかったからである。したがって彼らは漁業権外の海で稼がねばならなかった。これらの漂泊漁民が近世初期以来活動したのは瀬戸内海でも主として灘とよばれた所である。水島灘、燧灘、伊予灘、安芸灘などで、彼らは新しい漁場の開拓者としてその名を知られて来る。とくに能地漁民の活躍は目ざましく、多くの枝村を各地につくった。彼らはテグリ網をもってあるいた。テグリは小さい網で、それを海中に張り、船で漕いでゆく。櫓をつかうこともあれば、帆を張って流していくこともある。網に入るものは雑魚が多かったから、船をどこかの海岸につけると、女が魚をハンボウ(浅いたらい)に入れ頭にのせて農家を売り歩き、多くはイモ、ムギなどの食物と交換した。その生活はきわめて低いものであったが、船一艘網一帖あれば生活がたてられたので次々に分家をふやしていった。そしてそれが好漁場に近いところに新しい根拠地を見つけ、小屋掛けして漁期になるとそこへ行って操業し、漁期を過ぎるとまた別の漁場へ移って行った。しかしそれがいつの間にか出先へ少しずつ定住するようになる。定住させた動機はいろいろある。たとえば周防大島の志佐や椋野に定住したのは、その海でとれる小エビがタイやハマチのよい餌になる。そこで、その地方にいる一本釣り漁民に餌を供給するために定住するにいたったのである。このような例は多い。ことに延縄漁は餌をたくさん必要とするもので、餌の入手に苦心する。能地漁民のように雑魚をとる漁師がいれば餌を入手することは容易になる。そこで自然に延縄業者と手操網の仲間の間には提携ができて来る。音戸、長浜、忠海、吉和など、皆両方の業者が一つの浦に地区を別にして集落をなして住んでいるのを見かける。

中にはまた生口島瀬戸田のような例も見られる。生口島は江戸時代の中頃から盛んに棉をつくるようになる。しかし土地がやせているので多くの肥料を必要とした。ところが沖でテグリ網をひいている能地の家船たちは糞尿をすべて海にたれ流している。もったいないことだと考えて農民たちは海岸に小屋をたて、そこへ定住させるようにした。瀬戸田の福田浦はこうして発達して来るのである。瀬戸田には別に町の北端に漁浦がある。これも古くからのものであるが、一本釣りを主業にしている。この浦は町の南側の福田から餌を入手することによってさらに安定した生産をあげることになってくる。

岡山県児島半島の南岸にも家船の定住を見た部落がいくつかあるが、福田と同じようにその地方の農民に糞尿を提供するために定住したものだといわれる。そのような例は他にも少なくないと思われる。それらにもましてよい漁場の近くに住むのが操業上都合がよい。

こうして能地だけでも瀬戸内海沿岸に100をこえる枝村をつくってくるが、その他延縄の二窓、一本釣りの三の瀬などもいくつかの枝村をつくっていく。ただこれらの枝村は岬のかげや島の一隅につくられたものが多い。そこは魚が多くとれるというだけであり、またその地方に古くから住む漁民の邪魔をしないようにした所から、そこが漁村として発展していったり、漁業から商業に転じてゆく要素もそれほど持っているとは言えなかった。したがって小漁師として生きて行かなければならぬ運命を背負っているものが少なくなかった。

小豆島のごときは古い海人の伝統を持つ漁夫の島であったのが近世の中頃になると廻船の水夫として稼ぐものが多く、地元の漁業はずっとおとろえて来る。そうしたところへ能地、二窓からあらたに家船の定住が見られる。西海岸の伊喜末、小江などの漁村はいずれも安芸から来て住みついた漁民の村であり、テグリ網を行う者と延縄業者がいたが、地元の者はこうした後から来た漁民をいちだん低く見る風さえあった。在来の漁民の多くは農民として大きく変貌して来ていた。

能地、二窓、吉和などは夜漁が主になるが故に自然家族も船にのりこみ海上漂泊をし、またそれだけに方々へ枝村をつくることになったのだが、今一つは彼らが陸とほとんど深い関係を持っていないことも見のがしてはならない。彼らはその初めから耕地というものをもっていない。だから陸に上がって耕作することを知らぬ。耕作を知らぬから一定の土地への永住もなかなかすすまなかった。同時に陸に永住しないということによってその地で租税をおさめることもない。能地漁民の場合はどこへいっても能地善行寺の檀家として、人が死ねば能地の寺へ届け出たものであった。出先の人とのつきあいもしなければ、租税もおさめないとなると、出先の人々にうとまれるのもまた当然であったが、同時にいろいろの制約をうけない自由さもあった。

また仮に定住したといってもその定住地にいつもいるわけではなく、一月に一回かえって来ればよい位のもので、遠くへ出て行くものは半年も一年も帰ってこない。家族は年寄が居れば年寄りが留守番をしているが、年寄りのいない場合は戸を閉ざしたままである。それが盆正月になると先祖の墓参りにかえってくる。それこそ一斉にかえってくるのである。そして、戸を開け家を掃除し、先祖の祭りをすまし、客をまねいてたのしみ、また沖へ出ていく。ところが明治時代になって義務教育制度が布かれ、誰でも勉強しなければならない義務を負わされるようになる。それでも子供は他人に託して学校へやるほどの余裕もなかったのであるが、大正の初めになると、それではいつまでたっても家船の子供は勉強する機会がないとて、広島県因島の箱崎など寄宿舎をもうけてそこへ通学児童を収容し通学させることにした。それでもなおうまくゆかなかったが、そのうち次第にわかって来て、親たちも子供を学校へ通わせるようになって来た。

そして小屋掛け程度の民家をりっぱに建て直すものも出て来た。それが次第に漁民の腰をおちつけてくるが、そのために活動する漁場を狭めることになってしまうと同時に漁業だけでは生活が立ちにくくなって転業を強いられることになる。

家船の仲間が徐々に運搬船や商船に転じていった歴史はさきにみたが、依然として家船の系譜をうけついでまずしく暮らしていく仲間も多かったのである。

九州の西彼杵半島に家船ののこったのも政治的な義務や負担からのがれるために貧しくとも自由な世界を選んだためと考える。

| |

海に生きる人々 1964年8月25日第一刷発行 株式会社未来社 |

|

能地の家船の漁民は子供の頃から「藻が三本あれば、曳いて通れ、家が三軒あれば売って通れ」と寝物語に聞いて育ったという。その金言どおり、能地漁民は「魚は獲れるところまで追って」いったようだ。そして魚の多い海域で、魚を捌ける村や町があれば、その土地に一時的に寄留して漁をし、そのままそこに定住することも多かった。

周防大島出身の民俗学者、宮本常一は、その著書『私の日本地図―周防大島』の中で、次のように述べている。「志佐は西向いの傾斜地に家を建て、元は海岸には集落がなかった。しかし目の前の海には魚が多かったので、安芸国の能地というところから漁師が来て漁業を営み、初めは漁期を過ぎると故郷へ帰っていたものが、いつか住みつくようになり、海岸集落が発生したという。

農村の方では能地漁民は魚の供給者であり、乱暴や理にかなわぬ振る舞いさえせねば、能地漁民が住みついても、格別に問題にはしなかったのである。こうして自主的に住みついただけでなく、村の方から積極的に土地を提供し、住み着いてもらう例もあった。因島の西にある生口島瀬戸田の福田では、田畑の肥料としていれる糞尿をもらうという条件で、能地の漁民が住み着いている。漁浦に能地の漁民が住みつく例も多かった。能地漁民がとるエビやイカナゴが、延縄や一本釣りの漁の餌になったからである。ことに延縄では大量の餌を用いるために、能地漁民と延縄村の結びつきは深く、牛窓(岡山県)、詫間(香川県)、今治(愛媛県)などの大きな漁村に寄留、定住している。こうして能地漁民が寄留や分村した地域は、能地家船の先駆的かつ優れた研究者であった河岡武春氏によると、「東は和歌山県雑賀崎から西は大分県都留まで、瀬戸内海中で百ヵ所を超える」という。

|

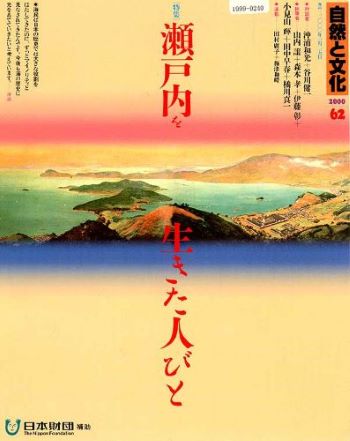

自然と文化 第62号 「瀬戸内を生きた人びと」 社団法人 日本観光協会

|

|

日本財団図書館

|

|