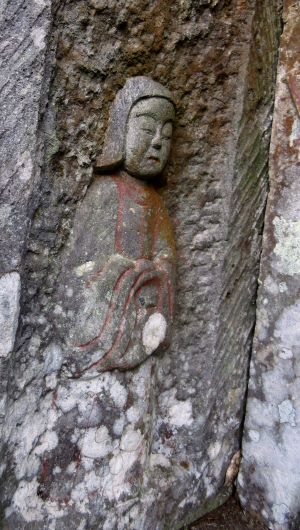

佐伯市本匠山部の土紙屋(ツチゴヤ)に、庚申塔が五基、青面金剛刻像塔が二基、地蔵尊と五穀神の石塔が各一基あります。 下左の写真は、二基の青面金剛刻像塔のうちの大きい方ですが、高さが122センチ、基底部の横幅が62センチあります。このような青面金剛刻像塔をこれまで見たことがありませんでした。

|

|

|

| 土紙屋の青面金剛刻像塔(大)122×62センチ |

|

青面金剛刻像塔(小) 53×28センチ |

山部土紙屋の青面金剛像塔は、手が六本の青面金剛が邪鬼を踏みつけて立ち、両脇に童子が待立しています。 青面金剛は、体の前に出した右手に刀、左手に女の髪を掴んでぶら下げ、上に伸ばした手には法輪と三叉戟、左右にのばした手に弓と矢を持っています。また、青面金剛の頭の両横に、日月と瑞雲が刻まれています。石塔の下端に二匹の夜叉・三匹の猿・二匹の鶏が刻まれています。

庚申塔や青面金剛刻像塔は、庚申信仰により造立されたものですが、庚申信仰とは何でしょうか。

庚申信仰は、中国の道教に説く三尸(さんし)説を母体として、密教や修験道、民間習俗などが複雑に組み合わさって成立したものであるといわれます。

道教の三尸(さんし)説によると、人間の体内には三尸という三匹の虫がいる。三尸は常に人間の罪を監視しており、庚申の晩のみ、人間が寝ると体からぬけ出して天に上り、天帝にその人の罪を報告するという。天帝はその罪の軽重により、人の寿命を短くすると考えられていた。庚申の日に夜通し起きていれば、三尸は体内から出られず、天に昇ることができない。したがって、庚申の日に、身を謹んで徹夜すると、早死にを免れて長生きできるとされ、これがやがて「庚申待」と呼ばれるようになりました。わが国に伝えられたのは、八世紀後半ごろと考えられており、最初は天皇や宮廷貴族の間で、「庚申御遊」という一種の遊びとして行われていました。鎌倉時代以後は武家にも伝わり、江戸時代になると庶民の間に庚申信仰が爆発的に広がって、各地に講仲間による庚申講が作られました。

庚申講の人々が、庚申待の供養のために造立したものが庚申塔です。庚申塔は江戸時代には定型化して、庚申や猿田彦の文字を刻んだ文字塔と、青面金剛や猿田彦の像を刻んだ刻像塔があります。

青面金剛は、病魔病鬼を広める夜叉神で、「陀羅尼集経」に説く四臂三眼青面金剛像は、仏教がヒンズー経に対抗するためにつくられたシヴァ神の形を借りた忿怒神マハーカーラの絵図が中国に流れ、「病を流行らす悪鬼」と誤伝されたもので、病を流行らす悪鬼であった青面金剛は後に病魔を駆逐する善神になり、金剛夜叉明王をモデルに正面金剛夜叉明王(一面六臂二眼)がつくられ、江戸時代に庚申塔として数多く造像された六臂像の青面金剛の基本形になったといわれます。

| |

参考 |

|

| |

国東半島の青面金剛刻像塔 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

山神社の青面金剛像塔(国東市国東町成仏) |

|

| |

|

|

| |

くにさき史談会から平成28年に発行されている『くにさき史談 第九集 特集 国東市の庚申塔と仁王像』は、庚申塔を探す者には大変便利な書籍です。国東市のどこにどのような青面金剛刻像塔があるのか、写真入りで詳しく説明されています。HPの管理人は行き当たりばったりに歩きまわりましたが、今となっては楽しい思い出です。

|

|

| |

|

|

| |

山部松葉の青面金剛刻像塔

103センチ×63センチ(底辺) |

|

土紙屋から番匠川の左岸沿いの林道を一キロほどさかのぼると松葉に至ります。松葉から登尾・元山部に向かう市道の脇に天神社があります。その先の民家の横に「松葉の石塔の案内板」があり、山の斜面に庚申塔などの石塔が見えます。

その中に、将棋の駒の形をした「青面金剛像塔」が立っています。高さ103センチ、基底部の横幅が63センチ、肩幅54センチの立派な像塔です。山部地区では、ほかに青面金剛像塔をみかけませんでした。腰越にも金剛像塔が一基あるそうですが、まだ確認できていません。

山部で見た二体の青面金剛像塔はこれまで見たことがない形をしています。あるいは単に見落としていたのでしょうか。

そこで、本匠・直川・宇目地区の青面金剛刻像塔を改めて調べ直し、これまでに五十数カ所で像塔を確認しました。地域別に、青面金剛刻像塔を紹介します。

下の写真は、本匠地区笠掛の山中にある青面金剛刻像塔です。桧林の中に二十三基の庚申塔があり、その中の二基が青面金剛刻像塔です。保存状態は良く色彩もきれいに残っていますが、青面金剛の鼻が二体ともに欠けています。

|

|

|

左の像塔 高さ90センチ 幅55センチ

安永九年(1780)造立 |

|

右の像塔 高さ86センチ 幅46センチ

天明三年(1783)造立 |

向かって左の像塔は、四手の青面金剛が邪鬼の頭を踏みつけて立ち、その両脇に猿と鶏が一匹ずつ刻まれています。頭上の日月の内、月の部分が欠けています。前の手は刀(笏?)を持ち、上げた手は法輪と三又戟を持っています。この地域で四手の刻像塔は珍しいとおもいます。

右の像塔は、左の像塔の三年後に造立されています。青面金剛の手は六手になり、前に出した両手で刀を持ち、下手は弓と矢、上手は法輪と三又戟を持っています。像の左脇には二匹の猿と一匹の鶏が、右脇に猿と鶏が一匹ずつ配されています。青面金剛の足元に邪鬼はいません。二基の青面金剛像塔の制作は同じ石工によるものでしょう。

庚申塔が立っている桧林の中の作業道は、佐伯城下から切畑村の尾岩を経て中野村・因尾村に至るかっての街道です。標高110メートルの峠の左上の山中に、庚申塔が三基残されていました。その中の左端の庚申塔は「庚申塔之碑曰」と横向きに刻まれた珍しい卒塔婆型で、延宝五年(1677)年の造立です。中央の庚申塔は倒れて土に埋もれていましたが「庚申墓」と刻まれており、文政九年(1826)造立です。右端の庚申塔には「猿田彦大神」と刻まれており、天保七年(1836)造立です。

その後の調査で分かったことですが、庚申塔が立っているヒノキ林の中の作業道は昭和7年発行の地図にはありませんでした。そこで、かっての街道である山道も歩いてみました。今はまったく利用されていないため道は藪になっており、斜面崩落のため道が無くなっているところもありました。峠の堀り切りは、防獣ネットのために通り抜けできません。

| |

|

|

| |

尾岩越峠の庚申塔 |

|

| |

左 「庚申塔之碑曰」 延宝五年 中央 「庚申墓」 文政九年 右 「猿田彦大神」 天保七年 |

|

大良集落の仏庵跡にある青面金剛刻像塔です。

左の像 高さ 88センチ 横幅48センチ 明和9年(1772)造立

右の像 高さ115センチ 横幅50センチ 明和6年(1769)造立

右の像は、左の像の三年前に造立されています。一見、ブロンズの近代彫刻のように見えます。彫りがシャープです。金剛神の鼻と脇童子の顔の欠損がなければ文化財でしょう。この像は前方に出した右手に刀、左手に合掌した人間をぶら下げています。金剛神は、横向きの邪鬼を踏みつけ、左右に童子が立ち、邪鬼の下に、三匹の猿と二羽の鶏が彫られています。

佐伯市本匠振興局のある波寄の集落を過ぎて、下波寄の庚申塔群を右に見ながら、荒瀬集落まで進むと、左手に降りて行く道があります。その道を進んで、波寄生活改善センターの先にある原橋を渡ったところが原集落です。集落の後ろの山の中腹に、八基の石祠に神々を祀った広場があり、その前の一段低い所に、三基の青面金剛刻像塔が並んでいます。

原地区は集落内の道が狭く駐車スペースも限られますから、自動車は波寄生活改善センターの前に停めます。

| |

〇左の像塔 高さ 98センチ 横幅 50センチ 安永7年(1778)造立 |

|

| |

〇中央の石祠 高さ 77センチ 横幅 40センチ 文久4年(1864)造立 |

|

| |

〇右の像塔 高さ108センチ 横幅 64センチ 明和6年(1769)造立 |

|

| |

(像塔の高さに礎石は含まない。例えば左端の像塔は礎石が二段重ねになっている。) |

|

|

|

|

| 側板の童子彫像 |

中央の石祠の青面金剛彫像 |

側板の童子彫像 |

中央の石祠は、背面石板に青面金剛像を彫り込み、両側面の石板に童子の姿を彫りこんでいます。幕末期に制作されたこの青面金剛の石祠は、二匹の邪鬼を踏み付け、左手に人間をぶら下げています。内壁三面共に彩色されており、和風の温かみのある表現になっています。

石祠の内壁に、金剛神像や童子像を彫り込んでいるのは珍しいと思います。

右側の青面金剛神像は邪鬼を踏み、左手に人間をぶら下げ、両脇には童子が随従します。

左側の青面金剛神像も邪鬼を踏み、人間を下げて、像の左右には、鶏と猿が控えています。

原集落の前の道を左に進むと、臨川庵という仏庵があります。その前をさらに進んでいくと、道路右側に庚申塔(猿田彦)と青面金剛像塔があります。また、原集落前の道を川沿いに右に進むと、一矢返(イチヤガエシ)の集落です。集落の裏山に、庚申塔や地蔵尊などが集められており青面金剛刻像塔が二基あります。

なお、荒瀬地区の裏山にも青面金剛刻像塔が一基あります。

| |

|

|

| |

左 97センチ×43センチ

右 108センチ×43センチ |

|

地区内にあった庚申塔が集められており、文字塔が二六基、青面金剛像塔が四基あります。直川・本匠線道路沿いの見学しやすい場所なので、一度、お出かけ下さい。

| |

|

|

| |

安説の青面金剛刻像塔

126センチ×40センチ |

|

宇津々地区の周辺に残る古い石塔四〇基ほどが一カ所に集められており、そのほとんどが庚申塔です。

青面金剛像塔が一七基ありますが、密集して立てられている上に、全体的に黒ずんでいるため、像塔の細部が分かりづらいが、一ヵ所にこれだけ青面金剛塔があるのは圧巻です。

| |

|

|

| |

宇津々山口フルモドリの石塔群 |

|

| |

|

|

| |

御影石製の小さな像ですが、四手の青面金剛神だと思います。 |

|

県道三十五号線の波寄を過ぎてしばらく行くと左手に、 「銚子渓谷」の案内板が取り付けられた小川橋があります。小川橋を渡り、屋敷の原(青面金剛像塔が一基あるが省略する)集落と岡集落を過ぎて、右に分岐した道を行くと、苣の木・番の原・岩屋の集落があります。岩屋は、千本桜で有名な集落で、桜の開花期は大勢の花見客で賑わいます。

苣の木集落の手前の道路右側に、庚申の文字塔とともに二基の青面金剛像塔があります。文字塔は猿田彦命です。

二基の青面金剛像塔の内、右側の塔は傷みがひどく、青面金剛の顔もなくなり、剥落が進んでいます。

| |

|

|

| |

苣の木の青面金剛像塔 |

|

| |

左 91×54センチ 文化6年(1809) 右 90×60センチ 安永3年(1774) |

|

左側の塔は、上部に欠けているところがあるものの、なんとも豪華な造りの像塔です。四匹の夜叉が彫り込まれている像塔は、当地では大変珍しいと思います。三匹の猿と二羽の鶏は礎石に彫られており、邪鬼を踏み付けた六手の青面金剛は、左手に人間をぶら下げています。この刻像塔は傷んでいても、佐伯地方では屈指の青面金剛像塔でしょう。

苣の木集落を過ぎると、次の集落は番の原です。集落手前の道路右側に、猿田彦の庚申塔を率いるように、二基の青面金剛像塔が立っています。

|

|

|

左側の青面金剛刻像塔

84×42センチ |

|

右側の青面金剛刻像塔

71×44センチ |

| 明和3年(1766) |

|

安永4年(1775) |

右側の像塔は若々しい感じを受ける青面金剛像塔です。横向きの邪鬼の上に立ち、左手には人が掴まれています。塔の上部にホゾがありますから、もとは笠が乗っていたのでしょう。この像塔は彫りに深みがあり、なんとも言えない魅力があります。

左側の像塔の金剛神は、頭髪(頭巾?)を赤く着色しています。眼が大きく、彫りの深いエキゾチックな顔立ちは、まるで西洋人の宣教師が十字架を差し上げているようです。左側に雄鶏と二匹の猿、右側に雌鶏と一匹の猿、童子を斜めに配することでリズム感が生まれています。また、前腕を異常に小さくして、上に上げた腕を太くすることで高揚感を生みだしています。文化財としての価値についてはわかりませんが、極めて優れた造形作品であると思います。

岩屋に青面金剛像塔が二基ありますが、説明は省略します。

| |

|

|

| |

岩屋の青面金剛像塔 |

|

| |

左 77×45センチ 右 83×51センチ |

|

小半集落の「薬師庵(公民館と兼用)」前庭にたくさんの石塔があります。写真の右端は庚申塔ですが、下部の枠内に三猿が刻まれています。フルモドリに同じタイプの庚申塔がありました。

| |

|

|

| |

小半の青面金剛刻像塔

左 88×45センチ

中 88×36センチ

右 90×48センチ |

|

| |

|

|

| |

左端の像塔 |

|

青面金剛像塔が三基ありますが、左端の像塔の状態が最も良いようです。下部の枠内に、三猿・二鶏が刻まれています。右の二基は苔のために、細部が分かりにくくなっています。

前列の庚申塔の後ろにもたくさんの石塔が立て掛けられていますが、そのほとんどが庚申塔のようです。壊れた青面金剛像塔もあります。小半の庚申塔群は、本匠村史には掲載されていません。

ところで、青面金剛神がぶら下げている人間を、「ショケラ」と言います。本来は上半身裸の女人です。インドから中国に伝来した絵図では、「マハカラ」という夜叉神が、シバ神を踏み付け、上半身裸のシバ妃の髪を掴んでぶら下げています。仏教がヒンズー教に勝る宗教であることを信者に分かりやすく理解させるための絵図であったものを、中国で青面金剛神に当て嵌めたと考えられています。「ショケラ」を「三尸」、「邪鬼」を「疫病神」と考えれば、青面金剛神を信仰する庶民の心情を理解できます。しかし、上半身裸の女人をリアルに表現することを憚りたい心情も理解できます。

|

|

|

| 井ノ上の青面金剛刻像塔 |

|

右側の小さな青面金剛の拡大写真 |

右側の小さな像が大変ユニークです。どう見ても近所の悪ガキにしか見えません。この顔で神様は無理だろうと思いますが、どうでしょうか。(本体のサイズ 左 91×45センチ 右奥 88×30センチ)

本匠地区の最後は、皆さま御存知の下波寄の青面金剛像塔です。他の地区にも似た像塔があります。

| |

|

|

| |

下波寄の青面金剛刻像塔

左 112×52センチ

右 142×50センチ |

|

|