『常陸国風土記』の茨城郡と行方郡の条に、佐伯という国巣(くず)が住んでいたと記載されている。

なぜ国巣(くず)が佐伯なのか? ヤマト政権の命令を「さえぎる者」だから、「さえぎ」と云われたとあるが、『語源由来辞典』には、「遮る」の語源は「先切る(さききる)」とあり、「さききる」が平安時代に音便化して、「さいきる」や「さいぎる」となり、鎌倉時代頃から「さえぎる」の例が見られるようになったとある。大分県の佐伯は「さいき」と読ませるが、これが正当だろう。

常陸国風土記

(*佐伯に関した箇所のみ抜記)

六、茨城郡(中南部、郡家・国府=石岡市)

昔、山の佐伯、野の佐伯といふ国巣(くず)(俗に「つちくも」または「やつかはぎ」)がゐた。普段は穴を掘ってそこに住み、人が来れば穴に隠れ、去った後でまた野に出て遊んでゐた。まるで狼か梟ででもあるかのやうに、あちこちに潜んでゐては、物を盗み、祭に招かれても様子がをかしく、風習がまったく異なってゐた。あるとき、大(おほの)臣の一族の黒坂命が、野に狩りに出て、あらかじめ彼らの住む穴に茨(うばら)の刺を施し、突然、騎兵を放って彼らを追ひ立てた。佐伯たちは、あわてて穴に逃げ帰ったが、仕掛けられた茨の刺がからだ中に突き刺さり、あへなく皆死んでしまった。このときの茨から、茨城の名となった。 諺に「水泳みづくぐる茨城の国」といふ。

七、行方(なめかた)郡(霞ヶ浦内の半島部 潮来から北、郡家=玉造町南部)

郡より西北に向ふと提賀(てが)の里がある。昔、この地に住んでゐた手鹿(てが)といふ名の佐伯を偲んで名付けられた。里の北に香島の神を分祀した社がある。周囲の山や野は、土が肥え、栗、竹、茅などが多く繁ってゐる。

提賀の里より北に、曾尼(そねの)村がある。やはり昔この地に住んでゐたそねびこといふ佐伯の名から名付けられた。今は駅家(うまや)が置かれ、曾尼の駅と呼ばれる。

郡より南へ七里のところに、男高(をだか)の里がある。昔、この地に住んでゐた小高(をだか)といふ名の佐伯に因んで名付けられた。

古事類苑 人部 蝦夷〈佐伯併入〉

蝦夷ハ、エミシ、又エビスト云ヒ、後又エゾトモ云フ、東北ノ夷ニシテ、遠キモノヲ都加留(ツガル)ト云ヒ、次ヲ麁蝦夷(アラエミシ)ト云ヒ、近キモノヲ熟蝦夷(ニギエミシ)ト云フ、並ニ勇悍强暴ニシテ射ヲ善クシ、好ミテ劫盜ヲ爲ス、趫㨗飛禽ノ如シ、俗皆文身椎髻ニシテ、君長無ク、冬ハ入リテ穴ニ住シ、夏ハ出デヽ樔ニ居リ、常ニ鳥獸ヲ射テ食ト爲シ、其羽皮ヲ衣ル、初メ陸奧及ビ北越等ノ邊地ニ雜居ス、其陸奧ニ住スルモノヲ陸奧蝦夷、又ハ東蝦夷ト云ヒ、北越ニ住スルモノヲ越蝦夷、又ハ北蝦夷ト云フ、元明天皇和銅元年、越後國ニ新ニ出羽郡ヲ建テ、五年始テ出羽國ヲ置ク、是ヨリ越蝦夷ヲ出羽蝦夷ト稱セリ、

蝦夷ノ事ノ我史乘ニ見エタルハ、神武天皇ノ朝ヲ以テ始トス、崇神天皇十年、大彦命、武渟川別命(たけぬなかわわけみこと)ヲ東北ニ遣シテ、蝦夷ヲ治平セシム、景行天皇二十五年、武内宿禰ヲ遣シテ、東方國土風俗ヲ巡察セシム、尋デ四十年、東夷大ニ叛シテ邊境騷然タリシカバ、皇子日本武尊ヲ遣シテ征セシム、齊明天皇四年、阿倍比羅夫、舟師一百八十艘ヲ率イテ蝦夷ヲ追擊シ、渡島ニ渡リテ、後方羊蹄ヲ以テ政所ト爲ス、光仁天皇寶龜五年、蝦夷野心ヲ悛メズ、復タ邊境ニ侵入シ、良民ヲ殺略シタリシカバ、大伴駿河麻呂ヲシテ之ヲ征セシム、其後反亂征討相繼ギテ起リ、桓武天皇延曆二十年、及ビ同二十三年ニハ征夷大將軍坂上田村麻呂ニ命ジ、征軍四萬ニ將トシ

テ、之ヲ征伐セシメタレドモ、餘燼猶ホ未ダ滅セザリシカバ、嵯峨天皇弘仁二年、更ニ征夷將軍文室綿麻呂ヲシテ、精兵二萬ヲ率イテ之ヲ討タシメ、僅カニ其ノ遺蘖ヲ苅鋤シ、餘類ヲ殄滅スルコトヲ得タリ、而シテ蝦夷ノ事ハ、尚ホ地理部蝦夷篇ニ在レバ、宜シク參看スべシ、佐伯ハ、サヘキト云フ、蝦夷ト同種ナリ、日本武尊東征ノ時、其捕獲シタル蝦夷ヲ伊勢神宮ニ獻ズ、蝦夷等、旦夕喧噪シタリシカバ、倭姫命號シテ佐祁毗(サケビ)ト爲ス、佐伯ハ卽チ其語ノ轉訛ナリト云フ、後之ヲ畿外諸國ニ移配セシメラル、

*古事類苑とは、明治政府の一大プロジェクトとして、明治12年(1879)に編纂が始まり、明治29年(1896)から大正3年(1914)にかけて出版された大百科事典です。本文は1,000巻、総ページ数は67,206ページ、見出し数は40,354項目に及びます。この事典は、日本の歴史や文化に関する重要な資料として位置づけられています。

『日本書紀』によれば、1300年ほど前、古代東北の地には律令国家の支配に属さない「蝦夷(エミシ)」と呼ばれた人々が暮らしていました。彼らは勇猛で、男女ともに髪を椎のような形に結び、身体に入れ墨をしていたとされています。この「蝦夷」とは、律令国家とは異なる生活や文化を営んでいた一群を指す言葉であり、彼らの存在は古代東北の歴史に深く関わっています。

蝦夷

日本史の文献上、最初に出てくる蝦夷なる語は、『日本書紀』の景行天皇条である。『古事記』も同様である。

そこでは、武内宿禰が北陸及び東方諸国を視察して、「東(あずま)の夷(ひな)の中に、日高見国有り。其の国の人、男女並に椎結(かみをわけ)身を文(もどろ)けて、為人(ひととなり)勇(いさみ)悍(こわし)。是を総(すべ)て蝦夷(えみし)と曰(いう)。亦土地(くに)沃壌(こえて)曠(ひろし)。撃ちて取りつべし」(日高見国=東北、北上川流域か、常陸の説もある。椎結=髪を椎〈つち〉のような形に結うこと。文身=いれずみ)と奏言し、ヤマトタケルを派遣してこれを征したということがのべられている。

景行期(五世紀頃とされる)に、このようなことが実際に行われたかどうかについては疑わしいが、八世紀に『記・紀』を編纂する時点において、蝦夷についてこのような伝承が成立していたのである。

まさに、一方的に「撃ちて取りつべし」の対象とされていたことが正直にのべられているのであり、この武内宿禰に代表される思想が、その後一貫して十二世紀まで続いたのである。そしてそれは現在なお、多くの人びとが疑うことのない価値観として存続しているのである。

ところで、蝦夷とはどのような人であったのか。岩波の古典文学大系本『日本書紀』の補注には次のような説が紹介されている。

「エミシは蝦夷・毛人と書く。この文字のあて方や、エミシについての叙述を見ると、書紀では一般に、エミシを、東北地方に居住し、中央政府に反抗する異種族として記述していると認められる。しかし、エミシが日本人と人種を異にするものであるか、それとも単に中央政府が、東北地方の経略の進むにつれ、その地方の居住者を夷民として敵対視した結果、かような観念を生じせしめたにすぎないかについては、学会で見解が分かれている。

唐天子曰く

斉明五年(六五九)の遣唐使が、道奥蝦夷男女二人を連れていき、唐の天子に見せた時の記録である。

それによれば、

天子聞いて曰く、『此等の蝦夷の国は、何の方に有るぞや』とのたまふ。使人慎みて答えまうさく、『国は東北に有り』とまおす。天子聞いて曰く、『蝦夷は幾種ぞや』とのたまふ。使人答えまうさく、『類三種有り。遠き者を都加流(つがる)と名付け、次の者をばあらえみしと名付け、近き者をばにぎえみしと名付く』。今此熟蝦夷なり。歳毎に本国(やまとのくに)の朝(みかど)に入(まゐ)り貢(たてまつ)る、とまうす。天子向ひて曰く、『其の国に五穀有りや』とのたまふ。使人謹みて答えまうさく。『無し、深山の中にして、樹の本に住む』とまうす。天子重ねて曰く、『朕、蝦夷の異なるを見て、極理りて喜び怪む。使人遠くより来て辛苦からむ退りて館裏に在れ。後に更相見む』とのたまふ。

(以下略)

これは書紀の筆者の書いた文ではなく、使節団の秘書ともいうべき伊吉連博徳の実録であり、それを書紀の編者が引用しているのであって、信憑性は極めて高い。

ときの唐天子は有名な則天武后を皇后とした高宗である。その高宗は蝦夷の身面が倭人(当時まだ中国は日本を倭と呼んでいた。中国が倭を日本と呼ぶようになるのは七〇二年)とはっきり異なっていると述べている。それは『景行紀』にいう「椎結・文身」の姿だったのかもしれない。これはあきらかに倭人=日本人と身体的特徴を異にした異民族を想定させるものであり、たんに政治的にまつろわぬ人びとをさしたものでないことはあきらかである。

そのほか、蝦夷については、「男女交わり居りて、父子別無し。冬は穴に宿、夏は樔に住む。毛を衣き、血を飲みて、毘弟相疑ふ。山に登ること飛ぶ禽の如く、草を行ること走る獣の如し」(景行四十年紀)とか、「性肉を食ふ」(斉明四年紀)とかの書紀の記述があり、殊更に蛮族視した表現だが、やはり農耕民族とは異なり、概して狩猟民としての蝦夷観が現れているようである。

ヤマト政権と蝦夷

奈良時代後期、それまでの天武天皇系の皇統にかわって天智天皇系の白壁王が即位して、光仁天皇(こうにんてんのう)となった。はじめ光仁天皇の皇后には、天武天皇系の血を継ぐ聖武天皇と県犬養広刀自(あがたいぬかいのひろとじ)との間に生まれた井上内親王が、その子の他戸親王(おさべしんのう)が皇太子になったものの、二人は排除されて、光仁天皇と渡来系氏族出身の高野新笠(たかののにいがさ)との間に生まれた山部親王が即位して、桓武天皇(かんむてんのう)となった。

桓武天皇は、光仁天皇の政治再建政策を受け継ぐとともに、新しい王朝の基盤を固め、それまでの仏教政治の弊害を断つ意味も込めて、延暦3(784)年に大和の平城京から、山背国乙訓郡長岡の長岡京に遷都した。しかし、新しい皇統の桓武天皇の基盤は不安定で、遷都に反対する勢力もあって、桓武天皇の腹心で長岡京の造営を主導していた藤原種継(ふじわらのたねつぐ=藤原百川の甥)が暗殺される事件がおこった。この事件をめぐって皇太子の早良親王(さわらしんのう)や大伴氏・佐伯氏の人々が退けられ、幽閉された早良親王は自ら食を絶って憤死した。貴族層内の対立が表面化する一方、桓武天皇の母や皇后・夫人が相次いで死去し、皇太子も病を得た。

こうした不幸が早良親王の怨霊によるものとされるなかで、なかなか完成しない長岡京からの再遷都がはかられ、延暦13(794)年、山背国葛野郡宇太の地(京都市)に新都を造営した。新都は平安京と名付けられた。

桓武天皇は、長岡京そして平安京への遷都とともに、東北地方の蝦夷に対する支配拡大に力を注いだ。奈良時代以来、東北では各地におかれた城柵(じょうさく)を行政拠点として、東国などの各地から移住させた農民(柵戸 さくこ)による開拓を進める一方、帰順した蝦夷を国内各地に俘囚(ふしゅう)として移住させ、蝦夷の地への浸透がはかられた。

しかし、光仁天皇のときの宝亀11(780)年、帰順した蝦夷で郡司に任じられていた伊治呰麻呂(これはりのあざまろ)が乱をおこし、一時は多賀城をおとしいれるという大規模な乱に発展した。こののち、蝦夷を軍事的に制圧するための大軍が継続的に送られ、東北では38年ほどにわたって戦争状態が繰り返された。

桓武天皇は延暦77(88)年、紀古佐美(きのこさみ)を征東大将軍とし、翌年、大軍を進めて北上川(きたかみがわ)中流の胆沢(いさわ)地方の蝦夷勢力を制圧しようとしたが、蝦夷の族長阿弖流為(あてるい)の活躍により征東軍は大敗した。

次は周到に準備して、延暦13(794)年大伴弟麻呂(おおとものおとまろ)を征夷大将軍に、坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)を副将軍として大軍を送り、田村麻呂らの活躍によって成果をあげた。

対蝦夷戦勝利の報は、平安遷都の儀式の場に伝えられた。坂上田村麻呂は延暦16(797)年には征夷大将軍となり、さらに延暦21(802)年には胆沢の地に胆沢城(いさわじょう)を築き、阿弖流為を帰順させて胆沢地方を制圧、鎮守府を多賀城から北の胆沢城に移した。

翌延暦22(803)年にはさらに北方に志波城(しわじょう)を築造し、東北経営の前進拠点とした。こうして北上川の上流地域まで、また日本海側でも米代川流域まで律令国家の支配権が及ぶこととなった。のちに嵯峨天皇(さがてんのう)は弘仁2(811)年に文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)を征夷将軍として送り、綿麻呂は雫石(しずくいし)川の浸食を受けた志波城を移して、その南に徳丹(とくたん)城(岩手県矢巾町)を築いた。

しかし、桓武天皇が追求した造都と征夷の二大政策は、国家財政やそれを支えた民衆への過大な負担を伴うものであった。晩年の延暦24(805)年、桓武天皇は徳政相論(とくせいそうろん)と呼ばれる議論を裁定し、藤原緒嗣(ふじわらのおつぐ)の「天下の民が苦しむところは軍事と造作である」という意見を入れて、ついに対蝦夷戦と平安京造営の二大事業を打ち切ることを決定した。

その後の元慶2(878)年、出羽国の秋田城下の俘囚(帰属した蝦夷)たちが秋田城司の暴政に対して大規模な乱をおこした。秋田城が焼かれて出羽国司の軍勢では対応できない状況となった。蝦夷の社会は村々が散在して大きな権力集中のみられないことが特徴とされているが、この乱では米代川や八郎潟流域の蝦夷勢力がまとまって行動し、そして雄物川(おものがわ)以北を蝦夷の地とすることを要求したのであった。中央政府から出羽権守として派遣された良吏の誉高い藤原保則(ふじわらのやすのり)は、鎮守将軍小野春風とともに説得と武力をもって対処し、その策によってようやく乱の鎮圧に成功した。保則の伝記には、この乱の収束により「津軽より渡島(北海道)に至るまで、雑種の夷人、前代にいまだかつて帰付せざるもの、皆ことごとく内属す」と記されている。

俘囚移配

俘囚(ふしゅう)とは、陸奥・出羽の蝦夷のうち、朝廷の支配に属するようになったものをいう。このうち隷属の度合いが低いものを夷俘(いふ)という。日本の領土拡大によって俘囚となったもの、捕虜となって国内に移配されたものの二種の起源がある。

移配された俘囚は、7世紀から9世紀まで断続的に続いた大和と蝦夷の戦争で、大和へ帰服した蝦夷が強制移住させられたものである。移住先は九州までの全国におよぶ。朝廷は国司に「俘囚専当」を兼任させ、俘囚の監督と教化・保護養育に当たらせた。俘囚は、定住先で生計が立てられるようになるまで、俘囚料という名目で国司から食糧を支給され、庸・調の税が免除された。しかし実際に移配俘囚が定住先で自活することはなく、俘囚料の給付を受け続けた。俘囚は、一般の公民百姓らとは大きく異なる生活様式を有しており、狩猟および武芸訓練が俘囚生活の特徴であった。

俘囚と公民百姓の差異に対応するため、弘仁3年(812)、朝廷は国司に対し、俘囚の中から優れた者を夷俘長に専任して、俘囚社会における刑罰権を夷俘長に与える旨の命令を発出している。

9世紀、移配俘囚は国内の治安維持のための主要な軍事力として位置づけられていた。俘囚が有していた狩猟技術・武芸技術は、乗馬と騎射を中心とするものであり、俘囚の戦闘技術は当時登場しつつあった武士たちに大きな影響を与えた。例えば俘囚が使用していた蕨手刀は、武士が使用することとなる毛抜形太刀へと発展している。このように、俘囚の戦闘技術は揺籃期の武士へと継承されていったのである。しかし、813年頃の出雲国「荒橿の乱」、875年の「下総俘囚の乱」、883年の「上総俘囚の乱」などのように、俘囚による騒乱が次第に発生するようになった。これらの原因は、俘囚らによる処遇改善要求であったと考えられているが、こうした事態に頭を悩ませた朝廷は、897年(寛平9)、移配俘囚を奥羽へ送還する政策を打ち出した。これにより全国へ移配されていた俘囚は奥羽へ還住することとなった。

陸奥・出羽にとどまった俘囚は、同じ地域の朝廷派の人々と異なり、租税を免除されていたと考えられている。彼らは陸奥・出羽の国衙から食糧と布を与えられる代わりに、服従を誓い、特産物を貢いでいた。俘囚という地位は、辺境の人を下位に置こうとする朝廷が作ったものであるが、俘囚たちは無税の条件を基盤に、前記の事実上の交易をも利用して、大きな力を得るようになった。これが、俘囚長を称した安倍氏(奥州)、俘囚主を称した出羽清原氏、俘囚上頭を称した奥州藤原氏の勢威につながった。しかし、奥州藤原氏の時代には、俘囚は文化的に他の日本人と大差ないものになっていたと考えられる。奥州藤原氏の滅亡後、鎌倉幕府は関東の武士を送り込んで陸奥・出羽を支配した。俘囚の地位を特別視するようなことは次第になくなり、歴史に記されることもなくなった。なお、海保嶺夫(1943年-

)は中世津軽地方の豪族安東氏を俘囚長と同様の存在としている。

俘囚とは何か

古代において『エミシ』と呼ばれたものの一般的な表現は『蝦夷』である。そのうち、政府側に捕虜となるか、もしくは投降して、王化のもとに立つようになったものを『俘囚』と呼ぶ。『夷俘』は普通、その俘囚の別名と考えられているが、しかし、せまく俘囚に対して、熟化の進まぬものをさすとみられる用法もあり、蝦夷と俘囚の中間にある用字と考えてよい。 (国史大辞典)

「夷俘」 東北辺境の開拓が進むにつれ、奈良時代から平安時代初期にかけて、蝦夷をその順化程度に応じて区別した呼称の一つであって、俘囚に対する言葉である。俘囚は生活・言葉ともに日本化した蝦夷であるが、夷俘は俘囚に次ぐ順化段階にある蝦夷である。従って蝦夷は俘囚とは異なった待遇を受けた。すなわち俘囚は日本人と全く同様に令制位階を受けられ、官吏に任用されることもあったのに反して、夷俘は第一等・第二等という特殊な令制以外の蝦夷爵を授けられる慣行であった。蝦夷爵は第六等まである。姓名も俘囚はすべて日本命であったが、夷俘は昔ながらの蝦夷名である。順化度が進むにつれ、夷俘は俘囚となり、蝦夷爵から令制位階に切り替えられる。諸国では介以上の地方官が夷俘専当となり、内地に移配された夷俘の世話をし、時服・禄物を給与した。そして夷俘は夷俘長のもとにあって、ある程度の自律的生活が公許された。夷俘という言葉の特殊用法として夷俘と俘囚とを汎称して単に夷俘という場合もある。 (日本歴史大辞典)

夷俘と俘囚の違いを例証するものとして、板橋氏は『類聚国史』俘囚条の延暦11年(792)11月3日の記事を取り上げている。そこには「陸奥夷俘〇〇爾散(にさ)南(なの)公(きみ)阿波蘇(あはそ)、字漢(うか)米(めの)公(きみ)隠賀(おんが)、俘囚〇〇吉(き)弥(み)公部(こべ)荒(あら)嶋(しま)らを朝堂院に饗(あへして)、(夷俘である)阿波蘇と隠賀には並びに爵第一等を授け、(俘囚である)荒嶋には外従五位大を、もって荒(文化の低い辺境の民)を懐なづけるなり」とあって、あきらかに夷俘と俘囚を弁別していることがわかるとしている。

また、夷俘から俘囚へ昇格する例として、さきに名の出た伊治公(いじのきみ)呰麻呂(あざまろ)の例を挙げている。「伊治公呰麻呂は、『もとは是れ夷俘の種なり』とあるように、もともと夷俘であって、夷俘爵第二等をおびていたが、蝦夷征討の軍功により外従五位下勲六等に叙せられて、夷俘から俘囚に昇格し、その後において陸奥国の郡司大領という公式の官職についているのである。

たしかに、これらの例は、夷俘と俘囚を明確にわけていたように思われるが、次のような例もある。

夷俘の用語が文献上最初に表れるのは、孝謙朝の天平宝宇2年(758)6月11日条「陸奥国言す、去年八月より以来、帰降せる夷俘男女惣て千六百九十人、或いは本土を離れて、皇化に帰慕して惣て是れ新たに来りて良と未だ安堵せず。亦夷の性は疑心にて、その性は狼心にて猶予して疑多し。望み請ふらくは、天平10年閏7月14日の勅に準じて種子を量り給い、田を佃(つくる)ことを得せしめて永く王民と為し、以て辺軍に宛てんと。是を許す」

俘囚移配の記録

俘囚、夷俘と呼ばれた奥州の人びとのうち少なからぬ人間が、主として関東以西に移配されたことは、神亀2閏正月4日の記事にみる如く、あきらかな事実である、それではそれは、いつ頃まで遡ることができるだろうか。

蝦夷「征伐」の伝承は景行天皇にまでさかのぼるのであるが、移配の記録もまた『景行紀』が初出である。

景行51年条に次の記事がある。

「是(ここに)、神宮(かみのみや=伊勢神宮)に献(たてまつ)れる蝦夷等、昼夜喧(なり)譁(とよ)き、出入(いでいり)礼(あや)無し。時に倭(やまと)姫(ひめ)命の曰(のたま)はく、『是の蝦夷等は、神宮に近(ちかつ)くべからず』とのたまふ。則ち朝庭(みかど)に進上(あ)げたまふ。仍(よ)りて御諸山(みもろのやま)の傍に安置(さぶら)はしむ。未(いま)だ幾時時(いくばくのとき)を経ずして、悉(ふつく)に神山(かみのやま)の樹を伐(き)りて、隣里(さと)に叫び呼(よば)ひて、人民(おおみたから)を脅(おびやか)す。天皇聞こしめして、群郷(まへつきみたち)に詔(みことのり)して曰はく、『其(か)の、神山の傍(ほとり)に置(はべ)らしむる蝦夷は、是(これ)本(もと)より獣(あや)しき心有りて、中国(うちつくに)に住ましめ難し、故(かれ)其の情(こころ)の願(ねがい)の随(まま)に、邦畿之外(とつくに)に班(はべ)らしめよ』とのたまふ。是今、播磨・讃岐・伊予・安芸・阿波、凡て五国の佐伯部(さへきべ)の祖(おや)なり」。

ここに出てくる蝦夷は、ヤマトタケルが征夷の帰途、能褒野(のぼの)に至って病んだとき、かって竹水門で降伏した蝦夷の首師を捕虜として連れており、彼らを伊勢神宮に献じたものとされる。

これによれば、いったん伊勢神宮に献じられたあと、御諸山すなわち三輪山のそばに置かれた蝦夷はさらにのち五か国に配置しなおされたといい、彼らが佐伯部の祖とされている。その五か国のうちの安芸国には、『和名抄』(931~937成立)によれば佐伯郡があり、いまもなおその名を郡名に留めている。

また『播磨国風土記』には、神前郡多駝里(かむざきのこおりただのさと)の条に、「多駝と号(なず)くる所以は、品太(ほむだ)の天皇(すめらみこと)、巡り行でましし時、大御伴人佐伯部等が始祖、阿我乃古(あかのこ)、此の土(ところ)を欲請(こ)ひ申(まお)しき。その時、天皇、勅(の)りたまひしく、、『直(ただ)に請(こ)ひつるかも』とのりたまひき。故(かれ)、多駝といふ」という地名説話がある。

これは応神朝のこととされているのであるが、『仁徳記』三十八年条の隼別(はやぶさわけ)皇子反逆の話の中に、播磨佐伯直阿我乃古が領有した多駝里はいま兵庫県姫路市多田に比定されている。この多田に隣接して神崎郡福崎町八千種の鍛冶屋集落がある。尾根をはさんだ東側には河西市福居町とか福住町もあり、福崎、福井、福住のフクは吹くに通じ、フイゴを連想させる地名である。精しくはわからないが、このあたりは製鉄と結びつくような気がする。

なお『播磨国風土記』の神前郡大川内と湯川(現大河内町)の条に、「異俗人(あだしくにびと)、丗許口(みそたりばかり)あり」と注記されているが、これも蝦夷の可能性はあるだろう。

(以下略)

俘囚はなぜ移配されたか

ヤマトの蝦夷「征伐」と並行しておびただしい数の俘囚・夷俘が主として関東以西に移配されたのであるが、それは何のためであったか。

官撰史書にもその理由とされるものは散見することができる。たとえば先に挙げた延暦19年(800)5月22日の桓武の勅には、「夫れ夷狄を招きて中州に入れるは、野俗を変へ、以って風化を靡なびかす為なり」とうたっている。

もう少し早い時期のこととしては、『続日本紀』孝謙朝の記事として、天平宝宇2年(758)6月11日条に、「陸奥国言す。去年八月より以来このかた、帰降せる夷俘、男女惣て1690余人。或いは本土を去り離れて皇化に帰し慕ひ、或いは身戦場に渉りて賊と怨を結ぶ。惣て是れ新たに来りて良と未だに安堵せず。亦夷の性は狼心にして猶予め疑い多し。望み請ふらくは天平10年閏7月14日の勅に准じて種子を量はかり給ひ、田を佃つくることを得せしめて、永く王民と為して以て辺軍に充あてんと。之を許す」とある。

これは陸奥国のこととしていて特別なのかもしれないが、天平10年(738)の勅には狩猟民としての蝦夷に種子を与え、農耕の民(編戸の民)にすることを命じたものがあったことがわかる。

また、宝亀7年(776)11月29日条に「其の七八人は諸司及び参議巳上に班あかち賜ひて賤やっこと為しむ」とあって、官奴婢や貴族の私奴婢とされるものもあったことがわかる。しかしそれはこの記事にも見えるごとくごく少数で、それが内国移配の主たる理由でないことはあきらかであろう。

さらに、次のような記事もある。これは平城京の大同元年(806)10月3日の勅だが、「夷俘之徒、化を慕ひて内属す。要害地に居らしめば不慮に備うるに足らん。宜しく近江国に在る夷俘640人を太宰府に遷し、置いて防人と為すべし。国毎に掾じょう巳上一人、その事を専当し、駆使勘当は平民と同じくするなかれ。情を量りて宜しく随え、野心忤さからわず。禄物衣服公粮口田の類、男女を問はず前格ぜんきゃくに依れ。但し防人の粮、終□(ママ)永く口分田を給するは、前さきの防人の乗田を以って之を給す。其れ去年置く所の防人411人は皆宜しく停廃すべし」

同様なことが『日本三大実録』の貞観11年(869)12月5日条にみえる。そこには、

「是より先、太宰府言上す。往者かって、新羅海賊侵掠の日、統領選士を差し遣わし、追討せしめんとす。しかるに人皆懦弱(だじゃく)、憚(はばかりて)肯(うべなえて)行かず。ここにおいて俘囚を徴発す。御して胆略を以って特に意気を張る。一以って千に当る。

……夷俘の諸国に分居するや、常に遊獦(ゆうかつ)を事とし、徒(いたずら)に課役を免れ、多くの官粮を費す。請う、配置処分し、もって不慮に備え、分ちて二番となし、別番百人、毎月相替え、こもごも相駈役し、その糧粮は諸国挙ぐる所の夷俘□(*米偏に斤)利稲の内、国毎に運輸せしめて、以てその用に供せん」とある。

この太宰府からの言上に対し、朝廷は「夷俘の性はもともと平民と異なり、制御は普通にはできない。もし旧居を離れて新たに他土に移せば衣食が続かず、心事は常態に反し、野心は驚き易くなり、遂には猜変を致すだろう」と極めて警戒しつつも、監典には謀略ある者を選び、よく誘導し、又100人一班では制御しにくいから50人一班とするなどの制限をつけて結局許可するのである。

新羅海賊の侵掠とは、この年5月22日にあった事件である。俘囚を防人とするのは文面でもわかるように、この様なとき行われたことであって常態ではなかった。

俘囚移配の真の理由は何であろうか。東北史の権威である高橋富雄教授の説を聞いてみよう。氏は吉川弘文館刊『蝦夷』のなかで、次のように述べている。

俘囚は、なぜ内国に移されたのであろうか。それには、さまざまなばあいがあったようである。強硬な反乱分子を、現地から隔離しようとするばあい、がまずあった。

そして、これがもっとも主要な理由であったように思われる。『日本書紀』弘仁2年10月13日条には、次のようにある。蝦夷は中国に移配するが、俘囚は便宜をはからって、当土に安置し、つとめて教諭を加え、騒ぎを起こさせないようにせよ。 ここで蝦夷といっているのは、本来の蝦夷のことである。『俘囚』といっているのは、教諭を加えれば、『土』つまり穏健分子は現地に安置し、ついで編戸し内民に準じ、調庸の民にまで進めていく方向をとるのに、教諭では熟化を期し得ない層に対しては、『騒擾』をひきおこすのをおそれて、分離政策をとることにしたのである。同じ本によれば、播磨国に移配されていた俘囚が、野心を改めないので、しばしば朝憲に違ったという理由で、多ネ(示偏に執)島に配流されている。

宮廷の特殊労役奉仕集団として京上せしめられるばあいもあった。

大和武尊の征夷の結果、捕虜となった蝦夷たちが佐伯部になったという伝はこのような事実に関係があるのだろう。佐伯部そのものが蝦夷の服属民であるのかどうかは問題もあるが、佐伯部の中に、服属した蝦夷が組織されていたことは、確かなようである。『日本書紀』では、諸国の佐伯部のことが物語られているが、発生的に佐伯部の原型は宮廷の『御門守り』たるにあたるのである。降伏した異民族・異種族が、征服民族もしくはその王のために、親衛兵として奉仕するということは、古代においてはふつうのことであった。

(中略)

一般に、戦闘の結果、捕獲された蝦夷およびその集団は、ふつうの帰降蝦夷と区別して、とくに戦犯として、京上せしめるたてまえだったらしい。延暦21年のアテルイ・モレらもそうだし、弘仁2年の蝦夷征伐の場合にも、『新獲の夷』は、そうとう多数であったが、みな京に上せている。そのようなもののあるものは、戦犯として処刑されたり、あらためて許されて、本土に帰ったりしたが、その多くは、そこから再び諸国に移配されたものらしい。畿内などに移されたものには、この種のものが多かったのではないかと思う。そして、そのうちには、宮廷・宮司・貴族のための従者もしくは体僕として、指名されるものもあっただろうと思う。地方の治安維持にあたらせるための警察力として移配するばあいがあった。

俘囚を鎮西に遷して、これを防人にし、他の防人もしくは統領・健士というような軍備と交代させるという場合があった。『類聚国史』大同元年10月3日条には、『化を慕って内属したものは、要害の地に遷して防人とし、公粮・口分田などを給し、前年置いた防人411人は停廃したのである。』

俘囚料

俘囚料とは俘囚のための給付米であり、「各国が春に一定数量の稲(本稲)を農民に強制的に貸し付け、秋の収穫時に三割の利息(利稲)を徴収するという公出挙(くすいこ)、税の一種であって、その利息の稲をもって俘囚などの食料や禄料(ろくりょう・支給物品購入費とする)に

あてることにしたもの」である。

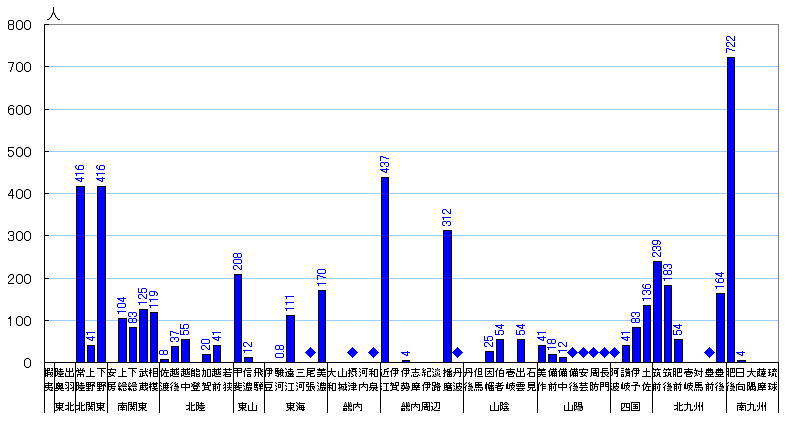

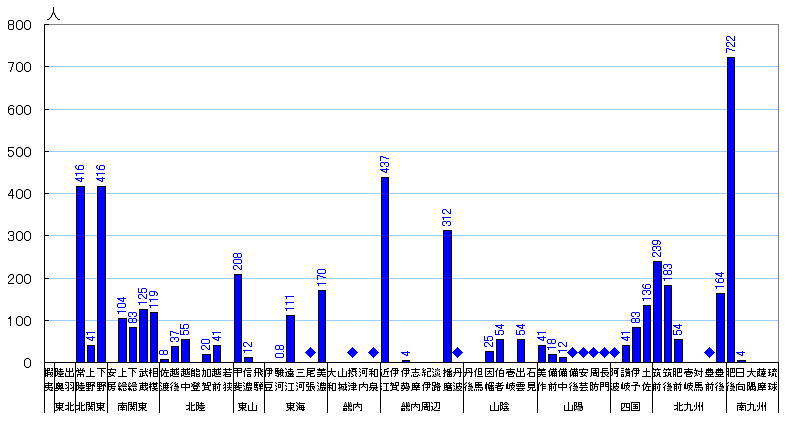

『延喜式』(927年完成)によると、律令国家68カ国のうち、35カ国に俘囚が居住している。

『延喜式』には、俘囚の食料費が記録されている。

35カ国の俘囚料の合計109万5509束は、4565人ほどの俘囚を養うことができる数であるという。

畿内を除く俘囚料総計が1,095,000束であるが,その30-40%を俘囚の食料費として計算されている。

その結果、俘囚は4500名。

(50束=1石、10束=2斗 1束=2升)

(1名あたり、約72束(1,4石)ぐらいとなる)

『延喜式』 26 (主税上) 出挙本稲条 〔5〕 (927年)

豊後国正税、公廨各廿万束、国分寺料二万束、文殊会料二千束、府官公廨十五万束、衛卒料一万六千四百七十二束、修理府官舎料六千束、池溝料三万束、救急料八万束、俘囚料三万九千三百七十束、已上六国出挙府公廨惣一百万束、若不レ堪レ挙随即減之、

*豊後国の俘囚料は39,370束なので、食料費30%で計算すると俘囚は164人になるが、あくまで計算上の人数である。

| 9世紀 俘囚の地域配置 |

| 下向井龍彦『日本の歴史7巻』講談社 2001から引用

|

中央政権による本格的な蝦夷討伐が始まるのは和銅二年(709)以降のことですが、この時代に捕虜となった蝦夷は“移配俘囚”として関東~九州に強制的に移住させられたり、朝廷の貴族達の奴隷として分配された事が国史等に記録されています。

*捕虜となって他国へ移住させられた蝦夷の人数は、国史に数が明記されているものだけでも2528人、実際には数千人にのぼると言われています。 強制移住の目的は、延暦十九年(800)の勅によれば「未開野蛮の夷狄を教化するため文明度の高い地域に移す」とあり、反乱を起し捕虜となった蝦夷を現地から切り離す事によって事態の鎮静化を計ることが目的といわれています。

基本的には移配された蝦夷は、移配先の国で土地を与えられ、その人数により一郷・一郡を建て戸籍・計帳に登録されます(俘囚郡・夷俘郷などと呼ばれます)

律令国家における蝦夷(俘囚)の身分は“正式に国家をなしているとは認められない外国人”として扱われ「夷人雑類(イジンゾウルイ)」として最下位に位置づけられます。帰化(降伏)した場合、その国郡司は衣類・食料を与えて保護し朝廷に報告することになっています。

規定通りであるならば、移配された先で俘囚の身分から脱し、口分田が班給されて租庸調を納入する調庸の民(良民)として扱われることになりますが、実際には俘囚の身分から抜け出すことが出来ず、俘囚の名を子孫に残すことを恥じて、国司への訴えや、国司に取り上げられない場合は入京して直訴(弘仁四年・同七年)し、俘囚の名を除き調庸の民になりたいと訴えた例も記録されています。

「六国史」や『類聚国史』『延喜式』『類聚三代格』等には、俘囚の移転先での生活の様子も記されており、、それによると地域によって差があったようです。

● 移配先で田畑・食料・衣服、敵的に肉食等が給付されていたが、蝦夷の生活習慣は狩猟採集を基本としていたため田畑を与えられても自分で耕すことはなく、地元農民に貸付、その地代を蝦夷の生活費に充てるよう役所が手配していた。

● 移配先で近衛等と共に群盗の追捕など治安維持にあたっていた(伊賀『続日本後紀』)。

● 近江の俘囚640人を大宰府に移し防人とした(『類聚国史』)。

*このころ新羅の海賊が横行していたため、戦闘能力の高い蝦夷が防人に徴発されたもので、『類聚三代格』によれば「俘囚は一を以って千に当たる勇敢さであった」と記される。

● 移配先で盗み、地元農民への乱暴、放火等で更に遠い土佐・多褹嶋(タネシマ)に流罪になる。反逆して斬刑になる。官物の牛馬を盗み人民を殺し山中に逃げ込み討伐軍を派遣される等々、特に東国で騒乱・反乱などが多く起こっている(六国史中に散見)。

● 豊前・豊後・肥前・筑後などでは俘囚が移配先の住民と馴染み、地元窮民に食料を施す、官舎及び池溝道橋を修造し、国司送迎の礼を行う等の善行があったと賞賛され、褒美や位階を授かる例が何件も存在する(『日本紀略』)。

天長5〈828〉年

閏3月10日 - 豊前国の俘囚である吉弥侯部衣良由が百姓360人に酒食を送った。豊後国の俘囚である吉弥侯部良佐閇は稲964束を送って百姓327人を助けた。衣良由を少初位下に叙し、良佐閇を従六位上に叙した。〔類聚国史〕

7月13日 - 肥前国の人で白丁の吉弥侯部奥家を少初位上に叙した。奥家は既に皇風に馴染み、教令に従い、平民と同じ志を持ち、公役に従事し、官舎および池溝道橋等の修造を行い、怠ることが無かった。これに加え、国司が入部する日には礼をもって送迎を行い、進退に過ちが無く、野心を既に忘れており、その善行は嘉ばしいことである。〔類聚国史〕

● 承和14年(847)、日向国俘囚料稲 17,600束を減省す。俘囚死に尽し、存者員(かず)少なきを以てなり。

|