| えっ、「猪串」は縄文語ですか? | |||||||||

|

|||||||||

| 大分県佐伯市蒲江大字猪串浦(イノクシウラ) | |||||||||

|

|||||||||

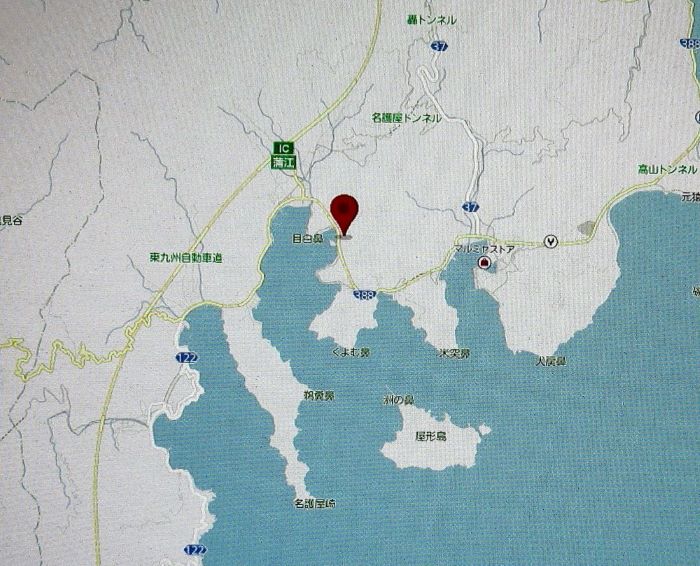

| 赤いマークの場所が猪串浦 | |||||||||

| 筒井功氏の著作 「『縄文語への道』ー古代地名をたどって」 の冒頭に、 アオ(青)、アワ(淡)、クシ(串、櫛)、ミ(三)、ミミ(耳)の五語は確実に縄文語であることを示すという。串や櫛の語は、ほんの子供でもたいてい知っているはずである。この言葉には同義語がなく、別の語で言い換えることがむつかしい。だから、おおかたの方が純然たる固有語だと思っているのではないか。だが簡単にそうとは、いいきれない。というより、何が「元来の日本語」か決すること自体が困難なのである。クシには現今の二つの語義(竹串などの串と、髪をすく櫛)以外に「岬」の意味があった。これも、どんな辞書、辞典にも載っていない{と思う}。だが、それにはっきりと気付いていた人はいた。例えば、日本民俗学の創始者、柳田國男である。柳田は『海南小記』(初出は1925年)の「六 地の島」の中で、「クシは則ち亦岬の古語である」と明記している。これは、わが国にクシの名が付いた岬が軽く100を超す事実によって立証できる。 と記されている。 さらに、第六章の4に、佐伯市蒲江猪串浦の地名がある。 第六章 クシと家船と蛋民 4 豊後水道に沿って 九州の北東沿岸は、知られているかぎりでは、家船漁民はそう多くはなかった。ただし、まれというのでもなく、とくに現大分県臼杵市諏訪字津留は、研究者たちのあいだでは著名な家船の寄留地であった。 津留は、臼杵川の河口左岸というより、もう臼杵湾の奥に当たる波打ち際に位置する漁村である。津留は江戸時代の資料には、その名では現れないようだが、(硴江村に入っていたらしい)、現在はかなり大きな集落で、すでに無住になった家も含めれば100軒くらいはあるのではないか。 ちなみにツル(漢字では津留、水流、鶴などと書く)の地名は九州には珍しくない。だいたいは山間の川沿いに開けた小平地に付いているが、ここの場合は海べりである。しかし、小さな平地であることに変わりはなく、そこに民家がびっしりと並んでいる。 令和四年の春、わたくしが二度目に津留を訪ねたとき、旅程の都合で午後八時を過ぎていた。だれかに声をかけて話を聞くには遅すぎる時刻で、実際あたりに人の姿はほとんど見かけなかった。やむなく、わたしは村の中を歩いてみることにした。そうして、出会ったのは犬を散歩させている青年だけだった。 漁村というのはどこでもそうだが、狭い道をはさんで家々がすき間なく並んでいる。しかし津留の路地は、ちょっと比類がないほど狭かった。むろん車は通れない。自転車でも難儀するだろう。歩いていても、肩が両側の民家に触れそうなくらいである。玄関のたたきは、そのまま路地に面している感じで、どこに行くにも人の家を訪ねるような格好になる。これでは、よそ者にとって昼間はさぞ歩きにくいだろうなと思った。 津留の漁民を、かつて臼杵あたりの人びとは「シャー(シャア)」と呼んでいた。その呼称の由来については諸説あるが、わたしは土地の物知りが中国南部の福建一帯に居住していたシャ(余の下に田を書く。ヤオ族の一派で、浙江省南部の山中で焼畑耕作をしていた少数民族。また、広東省潮州から香港にかけて住む少数民族)と家船の習俗が似ていると誤解して、 「あれはシャの末裔だろう」 と言いはじめ、それが住民に間に広がった結果ではないかと想像している。 津留の漁民自身は、安芸の能地から移住してきたと伝えていたらしい。彼らの言葉には安芸(広島)訛りが多いとの報告があり、それによって前住地は能地で間違いあるまいとする見方がある。たしかに、いまの住民の中には、能地でなくても安芸の沿岸で移動生活を送っていて、そう遠くないころ津留に居ついた人々の子孫がまじっていることは大いにあり得る。しかし、ここがもっと前から家船漁民の寄留地、移住地であったとしても少しも不思議ではない。 同じ大分県杵築市片野の納屋(現行の住居表示では東納屋と西納屋に分かれている)は、右の推測を多少とも裏付けているのではないか。 納屋は、津留から直線で四十キロばかり北西の、国東半島南部の漁村である。ここは八坂川の河口右岸の干潟に立地して、古くから漁業専門の集落であった。檀那寺の浄土宗、正覚寺に残る慶長年間の過去帳に「納屋」とあるというから、遅くとも戦国期には成立していたことになる。なお、納屋は「魚屋(なや)」の当て字だと思われる。大分県の最南部、佐伯市蒲江には名護屋鼻、名護屋崎と呼ぶ岬があるが、この二つのナゴヤ(名護屋)も「魚小屋(ナゴヤ)」の意であろう。 前期「漂海民」には、 「明治の中期に60戸ほどあり、そのほとんど全部が親子兄弟の関係で、イトコの間柄はむしろすくない血縁集落であった」 と述べられている。 さらに、まわりの者たちが、 「彼らには、もともと土地がなかった」 と言っていたことや、自らが、 「佐賀関付近の一尺屋の漁夫三人が、ここに漂着して村が始まった」 と云い伝えていることなどから、納屋の漁民が家船の系譜につながることは、まず間違いあるまい。 現大分市一尺屋は、速吸瀬戸(はやすいのせと)をはさんで愛媛県西宇和郡の佐多岬と向かい合う佐賀関半島の東岸に位置している。納屋からは別府湾を横切って、半島をまわり込めばすぐのところであり、そこから「漂着」したとしても帰るには何の困難もない。つまり、伝承が語っているのは、彼らの祖先はこの一帯を移動していたが、ある時期に一部の者が納屋を拠点にするようになったということではないか。臼杵の津留は、一尺屋から南に10キロほどになる。 要するに、大分県の沿岸にかぎっても津留、一尺屋、納屋と家船漁民の寄留地、移住地が確認でき、この海域もやはり家船の生活域であったといえる。ところが、これに重なるように、次のクシ地名が見出せるのである。 ・国東市国見町櫛海(くしのみ) 国東半島の北端、亀崎と琵琶崎とのあいだに切れ込んだ湾の奥の地名。クシとクシに はさまれた海の意か。 ・国東市国見町櫛来(くしく) 右から東へ3キロくらいの、やはり湾奥の地名 ・大分市一尺屋の串ヶ鼻 一尺屋は、この岬の付け根に位置している。 ・津久見市保戸島字串ヶ脇 古くは保戸島は岬の突端であったらしく、その岬(クシ)の脇の意であったか。 ・佐伯市蒲江大字猪串浦 西側の名護屋崎は目立つほど長い。「漂海民」によると、ここにも家船が出入りしていたとい う。 大分県には、おびただしくはないが、たしかに家船の姿がうかがえる。そうして、多くもなく少なくもないクシ地名が存在している。 それが、北の福岡県や南の宮崎県になると、どちらも大分県にくらべて明らかに少ない。これは偶然とは考えにくいのではないか。

|

|||||||||

| 海人族(あまぞく)の渡来 | |||||||||

| 波の彼方からやってきた神社信仰 | |||||||||

| 海人族、ヤマトへ | |||||||||

| 海人族は、文字通り海の彼方より渡来した者である。各地の首長的氏族となって、国造を称し、地祇を奉斎することによって神別に組み込まれた。あるいは自主的に神別の一員となった。すなわち、「ヤマトの神々の子孫」として列せられたのである。本来の拠点は地方各地であるが、朝廷の役務によって畿内にも居を構え、『新撰姓氏録』には畿内の記録のみ録されている。 国造で、同時に古社と大社の社家である氏族は次の通り。 ⁂山城国 山背久我国造 久我氏(直) ★久我神社社家 ⁂河内国 凡河内国造 凡河内氏(忌寸) ★河内國魂神社・坐摩(いますり)神社社家 ⁂尾張国 尾張国造 尾張氏(連)のち千秋氏 ★熱田神宮大宮司家 ⁂三河国 穂国造 穂氏または磯部氏 ★砥鹿(とが)神社社家 ⁂伊豆国 伊豆国造 伊豆氏(直)のち日下部氏(直) 三島大社社家 ⁂武蔵国 无邪志国造(胸刺国造) 无邪志(むさし)氏(直) ★大國魂神社・氷川神社社家 ⁂美濃国 三野前(みののさき)国造 三野氏(美濃氏)(直) ★南宮大社社家 ⁂同 右 三野後国造 美濃後氏 ★伊奈波神社 ⁂飛騨国 斐陀国造(飛騨国造) 斐陀氏 ★飛騨一宮水無神社社家 ⁂信濃国 科野国造 科野氏のち金刺氏・他田氏(舎人) ★諏訪大社下社社家 ⁂同 右 洲羽国造 洲羽氏(直) ★諏訪大社上社社家 ⁂陸奥国 阿尺(あさか)国造 丈部(はせつかべ)氏(直) ★安積国造(あさかくにつこ)神社社家 ⁂越前国 角鹿(つぬが)国造 角鹿氏(直) ★気比神宮宮司家 ⁂丹波国 丹後国 丹波国造 丹波氏(直)・海部氏 ★籠神社宮司家 ⁂因幡国 因幡国造 因幡氏・伊福部氏 ★宇倍神社社家 ⁂出雲国 出雲国造 出雲氏(臣) ★出雲大社社家 ⁂隠岐国 意岐国造(隠岐) 隠岐・億伎氏 ★玉若酢命神社社家 ⁂備中国 加夜国造 香屋氏(臣) ★吉備津神社禰宜家 ⁂紀伊国 紀国造 紀氏(直) ★日前神宮・國懸神宮社家 ⁂同 右 熊野国造 熊野氏(直) ★熊野本宮大社社家 ⁂豊前国 宇佐国造 宇佐氏(公) ★宇佐神宮大宮司家 ⁂肥後国 阿蘇国造 阿蘇氏(君) ★阿蘇神社社家 ⁂日向国 日向国造 諸県氏(公) ★宮崎神宮社家 これら23家はすべて渡来であり、またその多くは海人族の血統である。また、公式には社家と認定されていなくても、海人族起源と推認される国造はこの他にも複数ある。 かって海は陸上よりもはるかに発達した交通路であった。とくに日本は四方を海に囲まれているだけでなく、瀬戸内海という穏やかな内海を抱えていることで、その一帯は一つの交流圏であった。政治的にも経済的にも一体で、古くからその主導権を担っていたのは海部一族である。海部とはその名の通り元々は「海の仕事に携わる人々」のことで、漁業および操船航海術によって朝廷に仕えた品部の一つだ。記紀の応神朝に「海部を定めた」とある所から、朝鮮半島の水軍兵力として、とくに海人を朝廷の下で伴造として統率する役割を果たしたのは、同族の安曇連や凡海連であった。「あづみ」は「あまつみ」の転訛で、本来は「海人津見」であろう。つまり、海人族の監督者である。 安曇連や凡海連も渡来系の氏族であるが、言ってみれば海人族とは海洋民族のことである。したがって、基本的に陸地民族とは異なる規範を持っている。とくに古代においては、陸上の道よりも海上の道の方がはるかに利便性が高く、これを特権的に利用活用する海洋民族は、地理観や規範感もより巨視的で、ある種の国際性を先天的に身に付けていたと思われる。陸がつながっていなくても、海がつながっていれば、一つの経済圏であるというのは、一種の国際性である。 (以下略)

|