| |

|

|

| |

大原の青面金剛刻像塔 (像塔本体のサイズ 73センチ×35センチ) |

|

| |

幼児がクレヨンで描いた絵を元にしたような青面金剛刻像塔です。自由な発想の作品をみるとうれしくなります。 金剛像塔の前にあるのも青面金剛像ですが、首から上がありません。宇目地区では、ほかにも壊れた青面金剛神像を見かけました。人為的に壊された可能性もあります。 |

|

| |

|

|

| |

菅地区の青面金剛刻像塔

本体サイズ 94センチ×40センチ |

|

| |

大原から水越峠を越えると菅地区です。地区公民館の横に石塔が寄せられており、その左端に青面金剛像塔があります。青面金剛は左手に大きなショケラをぶら下げています。足の下には、前足を投げ出して、大きな舌をベロンと出した邪鬼が完全に伸びきっています。この青面金剛像は、次に紹介する上仲江の青面金剛像と同じ作者により制作されたものだろうと思います。 |

|

| |

|

|

| |

上仲江観音堂の青面金剛刻像塔

本体サイズ 73センチ×32センチ

|

|

| |

総高110センチで材質は凝灰岩でできており、中央に庚申塔と鮮やかに薬研堀され天和三年(1683)とある。江戸時代初期から中期にかけての本町における典型的な庚申塔である。 (宇目町教育委員会設置の案内板から抜記) |

|

| |

大原から水越峠を越えて、菅、上仲江、重岡を通り過ぎ、宮野地区に向かうと、右手に「宮野観音」が見えます。さらに少し進むと、山の斜面に自然石の庚申塔が見え、庚申塔の並びに青面金剛像塔があります。

宮野の青面金剛像塔は、川尻の青面金剛像塔を制作した石工の手によるものだと考えます。 |

|

| |

|

|

| |

享保14年(1729)10月19日造立

本体の高さ90センチ 横幅32センチ |

|

|

|

|

享保14年1月造立

108センチ×42センチ |

|

享保14年1月造立

105センチ×42センチ |

| |

川尻登尾庚申塔

大字千束字川尻(町指定有形民俗文化財・平成二年五月二十五日指定)

この塔は町内に数少ない青面金剛像である。頂部を山形に整え日月と、たなびく雲を彫り、その下に三眼六臂の忿怒相彫り出し、手に宝剣・法輪・弓・矢・索縄・ショケラの髪を握る。足下に天邪鬼を踏まえ、二鶏・二童子・三猿を彫る。材質 凝灰岩 総高一四五センチ。庚申塔は三年毎に立塔するのが通例であるが、ここには同形の塔が二基、しかも同年同月はちょっと異例である。

庚申待の伝承

庚申信仰は他の信仰と異なり、徹夜して行うもので、特にこの夜は女性をさけるべきで、当日男女が結ばれ子供ができたなら、その子は盗人の性格があるとか。徹夜で雑談する風習から、話は庚申の晩という言葉がある。この信仰は平安時代から貴族の間で信仰され、その後武家社会、江戸期になって農民の間に伝えられた。

(宇目町史より) |

|

| |

|

|

| |

川尻集落の谷沿いにある青面金剛刻像塔

小さな像塔ですが、優れて魅力的です |

|

集落内の三叉路に青面金剛刻像塔があるが、これらは明治

初期に一旦撤去された後に再び設置されたものだろう。

|

|

|

| |

|

像塔本体サイズ 53×27センチ |

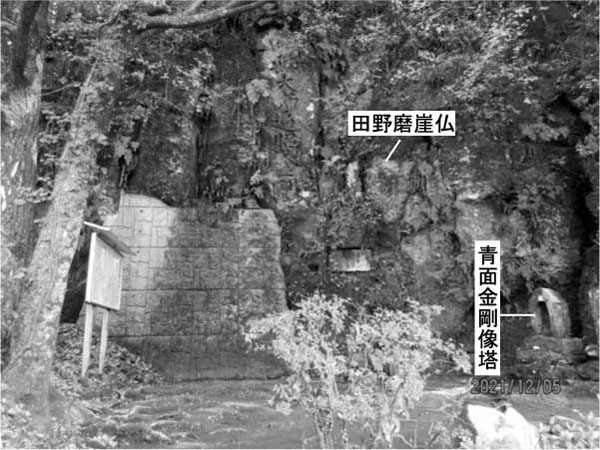

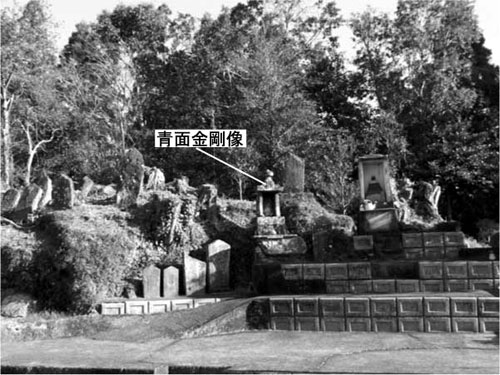

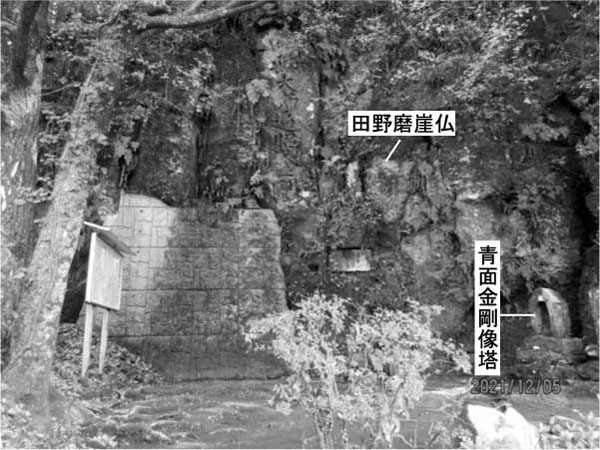

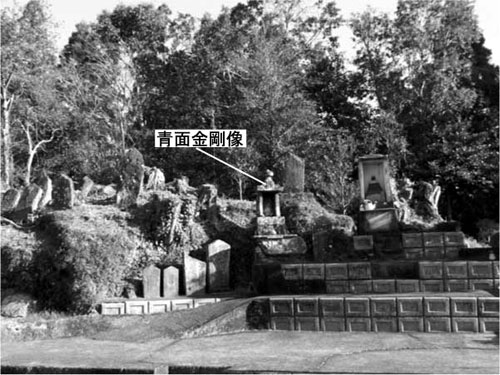

田野から水ヶ谷に至る道筋の「田野摩崖仏」の敷地内に青面金剛像塔がある。

|

|

|

|

|

観音に似た青面金剛刻像塔 |

| |

|

像塔本体 50センチ×27センチ |

| |

|

|

| |

観音堂前の広場に道祖神などが集められており、その中に三体の青面金剛像がある(一体は上部が欠損)

左の像の本体サイズ 82センチ×32センチ 右の像の本体サイズ 80センチ×36センチ |

|

| |

|

|

| |

塩見大師庵の左手、延命地蔵の横にある青面金剛刻像塔

(国東市国東町横手小川裏山の青面金剛像に似ている?) |

参考 国東市国東町横手小川の青面金剛刻像塔

素晴らしい完成度です ‼ |

| |

|

|

| |

酒利地区への進入路の傍に庚申塔が寄せられている。高いところに青面金剛刻像塔が見えるが、あまりに高いところなので像の細部がよく見えません。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

青面金剛像塔の拡大写真 |

|

| |

庚申塔の写真を撮っている時に、地元の高齢の方が散歩で通りかかり、道路の拡幅工事のために庚申塔を移動した。この石塔はほかとは違うので高いところに安置したという。 |

|

| |

|

|

| |

下河内、県道53号線沿いの青面金剛刻像塔

像塔サイズ 100センチ×63センチ |

|

| |

|

|

| |

大字河内・神田(ジンダ)の青面金剛刻像塔 |

|

| |

小さな像塔ですが優れて力があります。今は藪に埋もれてしまい見ることができません。 |

|

|

|

|

見明(ミアカリ)の青面金剛刻像塔

本体 110センチ×50センチ |

|

見明の青面金剛像の下部 |

| |

宇目地区で青面金剛像塔を探している時に、頭部や顔面が失われた像塔を見かけた。明治初期の神仏分離と廃仏毀釈、修験道廃止などの一連の布告により、街道沿いの石祠などが一斉に取り除かれたという。神道を国教化し、天皇を中心とした国家に改変するために、路傍の石仏や民間信仰による石祠などは取り壊され、あるいは山中に遺棄されたといわれる(のちに、神道国教化は挫折した)。 |

|

| |

|

|

| |

頭部が失われた青面金剛刻像塔 |

|

*重岡地区の日平、酒利にも青面金剛刻像塔があるが割愛します。

道路沿いの広場に庚申塔などが集められている |

|

|

|

|

石祠背板に像が彫り込まれている |

| |

|

背板のサイズ 53センチ×26センチ |

| |

小野市地区では、中津留以外では青面金剛像塔を見なかった。宇目地区には六百基余の庚申塔があると言われます。本匠・直川・宇目地区を合計すると千百基以上の庚申塔があることになります。国東半島には千余基の庚申塔があり、そのうち像塔が六百基前後あるといわれています。本匠、直川、宇目地区を合わせて青面金剛像塔は二百基ほどあると思われます。 |

|

「佐伯の青面金剛刻像塔」といいながら、本匠・直川・宇目の山間部の三地域に限定しています。これは、本匠山部地区の「土紙屋の青面金剛刻像塔」が、他の地区ではまったく見たことが無いものであったためです。

土紙屋の青面金剛刻像塔が、どこから影響をうけて造立されたものかを探るのが当初の目的でしたが、山間部の他の地区では、「土紙屋の青面金剛刻像塔」のような表現は見ませんでした。

当然、佐伯の他の地域にも、多くの庚申塔があり、青面金剛刻像塔もあります。卑近な例が恐縮ですが、拙宅の敷地内にも享保年間造立の庚申塔が七基あります。しかし、青面金剛刻像塔はありません。

蒲江の波当津地区に、おもしろい青面金剛刻像塔が数基あります。楠本の青面金剛刻像塔はユーモラスです。米水津にも、鶴見にも青面金剛刻像塔があります。弥生の須平地区には、珍しい瓦焼きの青面金剛像があります。しかし、地域全体で見た場合には、山間部の三地区に比較して、青面金剛刻像塔はその作例は少ないようです。

|