| 佐伯-宇目西山の熊野神社 |

|

| 佐伯市宇目 木浦・西山地区 |

| 佐伯-宇目西山の熊野神社 |

|

| 佐伯市宇目 木浦・西山地区 |

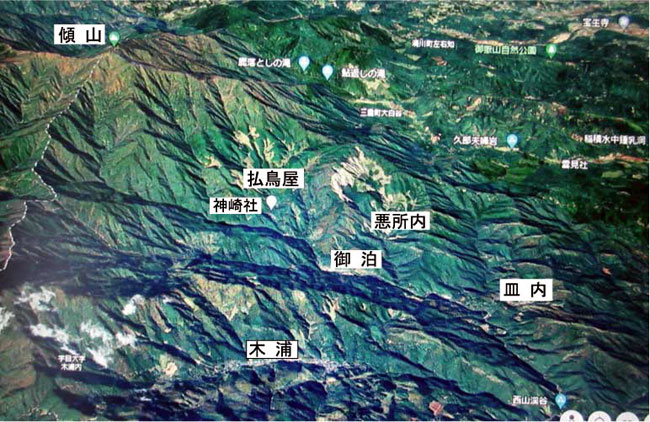

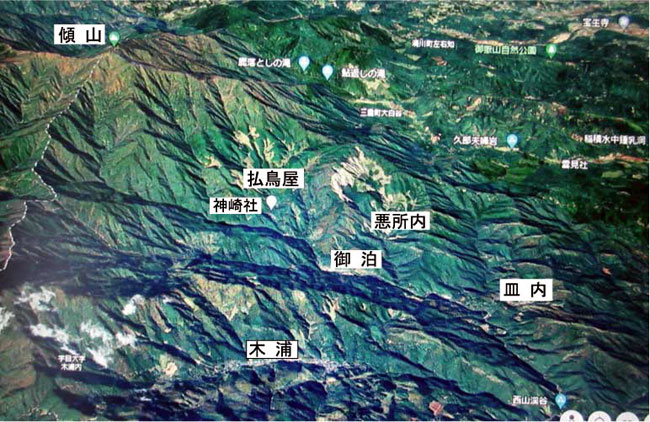

| 佐伯市宇目の西山地区は、傾山 (標高1605メートル)から東に延びる長大な稜線の南側に広がる斜面に点在する三つの集落と、西山川左岸の御泊集落、右岸の大瀬原と真ノ内の集落で構成されているが、いずれも限界集落である。 西山に行くためには、県道613号線御泊・奥江線を行くか、県道6号を木浦鉱山まで進み、廃校になっている小学校の横の舗装された道を通れば、西山に行くことが出来る。 今から六年ほど前、木浦鉱山長門町の熊野神社を参拝した後、神社の裏手から木浦鉱山・西山線の道路に出て木浦鉱山町の写真を撮っていると、原付バイクの男性が近寄ってきた。滋味豊かな笑顔が印象的な方だった。 『何をされとりますか?』 そこで明治8年に内務省勧業寮農務課により木浦で支那製法各種茶試製伝習が行われ、続いて明治13年から14年にかけて、インド風紅茶の製造伝習が行われていたことを知り、調べていることを告げた。しばらく雑談した後に、 『是非、西山にも来てください。』 と、言い残してその人は去って行った。 令和2年8月、西山を訪れた。まず、西山の最西端に聳える傾山と、払鳥屋地区にある神崎神社について記したい。実は、西山の悪所内と皿内地区に熊野神社が鎮座していたのだが、私が訪れる一年前の令和元年に2社は廃社になり、払鳥屋の神崎社に合祀されていた。

大分県が明治40年10月に発刊した『豊国小志』に、傾山について次の記述がある。 傾山及び山陵 大野郡小野市村に在り。海面を抜くこと五千二百九十六尺。周廻七里余に亘り、山麓より頂上に至る里程は四里余り。満山老樹鬱蒼として山頂に数個の巨石あり。その状は皆盤(表面の平らな台=テーブル)に似たり。伝え云う、神武天皇東征の時、諸皇子と共にこの峰に登り天神地祇を祭り給う故址にして、山は一名四皇子峰とも称せられる。 また嶺山に古来鸕鶿草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)の山陵と称するものあり。乃ち神代記に日向吾平山上陵に葬るとあるは此所なり。吾平は今尾平に転訛する。蓋し此の地を古書で日向と為すものはその境域が頗る密接するを以て古人の和混したるに因るなり。

大分県立図書館で『大野郡神社明細牒』を閲覧、払鳥屋の神崎社について調べた。 神崎社 大野郡払鳥屋 (ハライドヤ) 一 祭神 祓度六柱神 一 由緒 創立年月不詳、神武天皇四皇子嶽ヘ御登山ノ節禊御座候処ト申伝有之候 一 信徒 弐拾人 禊・祓の神 大祓詞(オオハラエノコトバ)、古くは中臣(ナカトミ)の祓詞ともいわれた。そのなかに、「高山の末、短山の末より、佐久那太理に落ち多岐つ速川の瀬に坐(マ)す瀬織津比売と言う神、大海原に持ち出でなむ。かく持ち出で往なば、荒潮の潮の八百道の八百会(ヤホアイ)に坐す速開都比売と言う神、持ち加加呑みてむ。かく持ち加加呑みては、気吹戸主と言う神、底つ国に気吹き放ちてむ。かく気吹き放ちては、根の国、底津国に坐す速佐須比売という神、持ち佐須良い失いてむ。かく佐須良い失いては罪という罪は在らじと祓い給い清め給う事を天つ神国つ神八百萬神等共に聞こし食せと曰(マオ)す。」とある。 祓戸四神は右の四柱の神で、祓戸六神とは瀬織津彦、速開都彦・姫が男女神となった六神である。四神または六神揃ったものを筆者はこの本では禊・祓いの系統とし、瀬織津彦・姫と速開津彦・姫の二神または二組の男女神が、単独または並行して現れて、雨乞いの対象となるものを祓戸系水神として取扱った。 (『大分の神々』 高原三郎著 より) 傾山に登ったことがある方は、山頂に石祠があるのを御存知だろう。拓本を採らないと正確なことはわからないが、祠には「同講 久原 衛藤兵□□ 二人おいて、佐伯領 新兵□」と刻まれている。察するに近世期、傾山(四皇子峰)の山陵に参拝する講があったのだろう。神武天皇の故事にならい、御泊に一泊して払鳥屋(祓戸舎)の神崎社横の清流で禊祓いを行った後に、傾山に登っていたと推測する。 神崎社の「崎」には、「前」という意味があるという。 払鳥屋から御泊(オトマリ)に引き返す。御泊は西山では唯一の平坦な土地であり、西山地区の公民館もここにある。御泊には菅原神を祀る天神社があったが、明治初年に悪所内の熊野神社に合祀され、その熊野社も過疎高齢化のため令和元年に、払鳥屋の神崎社に合祀されてしまった。 御泊集落の裏山に、明和7年(1770)造立の法華一字一石塔があり、小野市左衛門良重、佐藤勝左衛門康長、小野常左衛門良金の三名の名前が側面に刻まれている。払鳥屋の後藤家も古い立派な墓石がある。西山はその昔、戦略上重要な地域だったのだろうか。

悪所内地区 御泊から悪所内に至る坂道を登っていく。因みに悪所とは険しいところという意味らしい。悪所内は佐藤氏一族の集落である。集落の右横の林道を進むと、すでに廃社になった熊野神社がある。拝殿と神殿はかなり離れており、神社の周りには防獣ネットが張り巡らされている。

熊野神社の鳥居の前に佐伯市教育委員会が設置した案内板があり、次のように記されている。 指定有形文化財 悪所内熊野神社 懸仏 この懸仏は熊野神社陣内に五体奉納されている。直径十三・五センチメートルが四体、五・五センチメートルが一体ある。材質は青銅製で直径十三・五センチの円盤の中央に五・二センチの阿弥陀、左右には銅圧出しの花瓶をそれぞれ円盤とは別に鋳造して鋲止めしている。一体は阿弥陀が欠損している。小さい方は二・四センチの十一面観音であると思われるが、花瓶が欠損している。こうした室町時代の懸仏は、佐伯地域には皆無であり、それだけに貴重な文化財である。 神社縁起によると、熊野神社は永禄三年(一五六○)に志賀太郎親度、同姓志賀大和守、阿南伊賀守が建立したとある。またここには元亀四年(一五七三)の棟札もあり、さらには隣の左羅内(皿内)の熊野神社には永禄九年の棟札がある。こうした状況から熊野権現を深く信仰する人たちが戦勝祈願のためか、逆修供養のために奉納したのであろう。

*明治四十四年の大野郡神社明細牒には、悪所内の「熊野神社」について次のように記されている。 〇熊野社 木浦内村悪所内 一 祭神 伊弉冉尊 事解男命 速玉男命 天津児屋根命 菅原神 一 由緒 文永元甲子年(1264)11月16日、紀州浪人藤原姓佐藤主水助重平造 営ニテ則其孫今連綿仕候右之通書留有之 藩政時代、三重町大白谷から悪所内に抜ける道があり、宇目郷を支配していた岡藩は、木浦鉱山で産出した銀や鉛などの鉱物を、生木峠・御泊・悪所内・大峠・大白谷・清川を経て、竹田の城下に運んでいた。 また、御泊から西山川の右岸沿いに進み、山を登り、杉ケ越の峠を越えて、見立、煤市から三田井(高千穂)に至る道も重要な道だった。大峠は昭和末頃までは地元民に利用されていたという。 注意 現在の国土地理院地図を参考にしないこと。

*豊後国志 巻之九 悪所内塞 宇目郷重岡村に在り 志賀親次 支塞と為シ 其の臣をして之を守らしむ。 皿内地区の熊野神社と皿内城址

〇熊野神社 大野郡小野市村楢野木□園 祭神 伊弉冉命 事解男命 速玉男命 蛭子命 由緒 伏見院正応元年(1288)戌子年11月創立 当社縁起書を按ずるに往昔或郷の者住所氏名不詳 紀州熊野へ参詣し同社寶前に於いて一奇石を拾い帰国の途中此の地に到りて右の石はなはだ重くなり遂に再び携うる能わず 暫く休足するの間 夢に此の地椎の大木あり 依って茲に之を安置し崇めて熊野社となす 其の石今に至りて尚年々増大となる 明治6年村社に列せらる 。 (大野郡神社明細牒 明治44年) また、佐伯から少し外れるが、臼杵市東神野の熊野神社の御神体も石体である。 〇熊野神社 下宮 臼杵市東神野3423 祭神 伊弉冉神 速玉男命 事解男命 由緒 久安元年(1145)10月20日、紀州熊野宮から勧請。この地に椛・紅梅・栃ノ木三本あるのをしるしとしてきた。その時に太り石を桶に入れて飛到したと古くからの申し伝えがあり、この石を神体として緒方惟栄が宮殿を建立して安置したという。 (臼杵市史 下巻 平成4年3月30日発行)

皿内熊野神社の御神体は石体だということが分かった。同社には懸仏の残欠と銅鏡三面が残されていたが、現在は鷹鳥屋神社宮司の矢野大和氏が管理している。 懸け仏の残欠 直径 約12センチ ひどく破損しているが、円盤の左右に花瓶に入った花が線刻されている。中央下部には阿弥陀(?)を鋲止めしていたと思われる穴があり、上部にも二ヵ所の穴がある。 熊野修験が懸け仏と銅鏡を大切にしていたことは良く知られている。

銅 鏡 銅鏡① 直径11センチ 銅鏡② 直径10センチ 銅鏡③ 直径9センチ

いずれも文字は刻まれておらず背面の絵柄も特別なものではないが、このような銅鏡が木浦の西山に残されているのは珍しいことだろう。 明治44年の「大野郡神社明細牒」に、皿内の熊野神社について記されている。 熊野社 木浦内村字上ノ平 由緒 永禄三申年志賀太郎親時之同姓志賀大和守親守阿南伊賀守建立之由古老ノ口碑ニ伝ウ 今尚神殿ニ奉納甲矢ノ根存セリ。 祭神 伊弉冉尊 天津児屋根命 菅原神(真ノ内の天神社を合祀 *筆者注) 皿内城址 皿内城址について記したい。熊野神社入り口の前から2百メートルほど直進すると、皿内への案内標識が見え、右手に集落へ下って行く道がある。集落手前で前方に城山が大きく見える。集落を抜け、橋を渡り、林道を右に進んで山を回り込むと、左手に登り口が見える。

皿内城山(標高536メートル) 皿内の城山に登ったことのある方に聞くと、山頂は狭く城跡らしい構造物は無いという。地元の方も、何もないという。そこで、これまで登った皆さんとはコースを変えて登ってみることにした。ただし、登山道は無い。 まず東側から、次に西側から、最後に北側から登ってみた。どのルートも簡単には登れないが、唯一、北側からは比較的楽に山頂近くの尾根に辿り着くことが出来た。しかもこの北側ルートの尾根直下に、石垣が二ヵ所あることも確認できた。そのうちの一ヵ所は、水の手を確保するために築かれたように見える。さらに、登りにくい斜面を斜めに登れるように石を埋め込んでいるところもある。 下山後、皿内集落の皆さんに石垣の事を話してみたら、子どもの時から登っていたが、石垣には気づかなかったとビックリしていた。 皿内城は天正年間に、薩摩の豊後侵入に備えて築かれたと伝えられる。 『豊後国志』大野郡の条に、皿内城についての記述がある。 皿内城 宇目郷皿内村に在り。志賀親守此処に城(きずく)。其の子道際年幼く、天正の戦にて城陥つ。

佐保氏がいつ西山の皿内に来住したのかわからないが、佐保家には先祖は平家の落人だという言い伝えがあるという。 悪所内の熊野神社を造立した佐藤氏も、「文永元甲子年(1264)11月16日、紀州浪人藤原姓佐藤主水助重平造営ニテ則其孫今連綿仕候右之通書留有之」と同じ紀州出身と伝えられている。 飛躍した推論だが、皿内の佐保氏と悪所内の佐藤氏は熊野三山の関係者であり、治承4年(1180)9月から養和元年(1181)十月にかけて熊野三山で起きた熊野動乱に敗れた平家方に与していた一党が、乱の後に西下したことも考えられる。一般的には鎌倉末から室町期にかけて来住したと考えるのが妥当だろうか。

|