|

||

| 我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか Paul Gauguin |

| 我々はどこから来たのか |

|

||

| 我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか Paul Gauguin |

| 物語を生きる |

| 「わたしたちは生きるために、自らに物語を語る」。社会が自らを超越した何か、すなわち未来を語る物語を信じるとき、その社会は生存に対する脅威にうまく立ち向かい、存続・繁栄する力を得る。 「社会が自らつくりあげる考え」と呼ぶ包括的な物語が無ければ、実際に社会は存在しえない。 |

| 信じることの始まり |

|

|

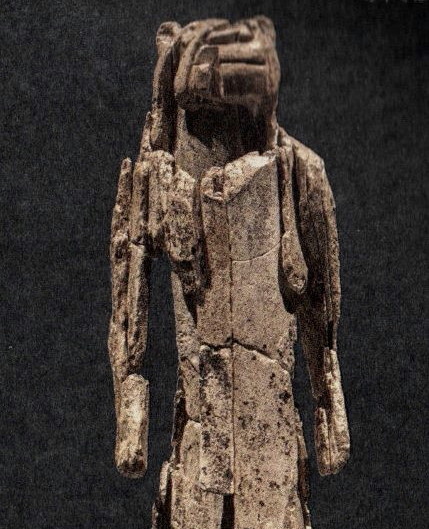

| ホーレンシュタイン山のシュターデル洞窟で見つかったライオンマンの像 |

| ライオンマン(英: Lion man)はドイツで発見された後期旧石器時代の象牙彫刻 |

| 1939年8月25日、ドイツ南西部のウルムにほど近いホーレンシュタインの崖にあるシュテーデルの洞窟の奥で、ふたりの男が発掘をおこなっていた。ドナウ川のすぐ北のこの地域には、氷河期のすばらしい遺物が埋まっていると評判だったので、この洞窟でも何か新しい発見があるのではないかという期待があった。発掘の最終日。もうすぐ戦争が始まるのは周知の事実だった。ふたりの男はドイツ軍への召集令状を受け取っていた。ヴェッツェルとヴォルツィングは道具を片付けようとしていたときにそれを発見した。入口から40メートルほど奥まった小さな洞窟で、人間が加工したように見えるマンモスの牙のかけらを多数見つけたのだ。だがそのときは、かけらをよく観察する時間もなく、それが何なのか、どんな意味があるのかを考えはじめることもできなかった。かけらは発掘されたほかのものとひとまとめにされて、一時的な保管場所に置かれ、ふたりは戦争に行った。 ヴェッツェルは1941年に地元の科学誌で、彼とヴォルツィングは「驚くべき」発見をしたと述べていたが、ふたりが何を見つけたのか、30年間誰も知らなかった。そのとき発掘された遺物は木箱に入ったまま最初はテュービンゲン大学に置かれていたが、やがて市の博物館に移された。1969年、30年前に洞窟で発掘されたものの分類と出版が、博物館の学芸員、ヨアヒム・ハーンに任された。 わずか数日で、すばらしいことが起きた。ハーンと二人の同僚は、200個ほどのマンモズの牙のかけらを組み合わせれば、高さ30センチほどの立像になると気づいたのだ。そのうえ、この像は人間だった――だが完全に人間ではなかった。不完全な状態の段階では、ハーンはその一部は熊なのかもしれないと考えていた。だがあとから見つかったかけらを組み合わせていくと、ついに像の完全な姿が明らかになった。体は人間だが、頭はライオンだった。まもなく像は「ライオンマン」として知られるようになる。 足を開き、腕を脇から少し放して直立し、つま先立ちをしているのか、かすかに前傾している。たくましく、どことなく好戦的な姿勢だ。ふくらはぎはていねいに形づくられ、あきらかに人間で、へそは人間のあるべき場所についている。上半身は細身で、ネコ科の動物のようだが、目を上に移すと、力強い肩に異様な頭部が乗っている。 大英博物館の太古の歴史の専門家ジル・クック氏は言う。 「これは氷河期のヨーロッパではどこにでもいたホラアナライオンの頭部です。現代のアフリカライオンより大型でした。ライオンは力強いまっすぐな視線をわたしたちに向けています。口元はほほえんでいるようにも見えます。耳は少し曲がっていて、耳菅につながる小さな穴も見えます。後部をよく見ると、耳のうしろに小さなしわが寄っています。これは耳を音の方に向けるときに筋肉が収縮してできるしわです。つまりこれは、人間が仮面をかぶっているのではなく、生き物です。もっとも、存在しない生き物ですが。彼は注意深く音を聞き、まわりを見ています」 放射性炭素年代測定によって、ライオンマンは年齢およそ四万歳(現在は、三万二千年前の遺物であることが確認されている)、つまり最後の氷河期の終わりごろにつくられたことがわかった。同じ地域で見つかったほかの出土品からの情報でもそれが裏付けられた。それが本当なら、この小さな立像は人類史において無二の地位を占めているということになる。これはよく観察された二種の動物の彫像というだけでなく、人間が実際にはその目で見たこともないものに形を与えた最古の証拠なのだ。しかもとびぬけて古い。われわれの知るかぎり想像の中にしか存在しない組み合わせ、つまり非現実的な表象が、実際に手でさわれる形になった。自然が考え直され、作り直され、人間と動物のあいだの境界がなくなっている。つまりライオンマンは自然、そして人間の経験を超えた認知の飛躍だった。 ライオンマンの作者が生きていた厳しく危険な世界は、とても寒く――ヨーロッパでは、現在より12度ほど気温が低く――冬は長く厳しかった。幼少期を生き延びた人の平均寿命はおそらく30歳を少し超えたくらいだった。短い夏の間には植物やベリー類も採れたが、基本的に狩猟で食べ物を得ていた。さまざまな石器で獲物を殺し、獲物の肉を切ったりこそげとったりした。彼らは生きるために動物の脂と肉を火で料理し、毛皮や皮を衣服に利用した。獲物の動物たちにくらべて、人間は歯も爪もたいしたものをもっていなかった。熊やマンモスほど大きくもなく、オオカミほど速く走れず、もっともすぐれた捕食者であるライオンの足元にも及ばない。立像の作者が、最大の動物であるマンモスの牙で、もっとも獰猛な動物の頭と、すべての動物が生きる世界について想像を働かせることのできる唯一の動物の体をつくったのは偶然ではあり得ない。 ライオンマンをよく観察すると、これが余暇の1、2時間の手遊びの結果ではないことが徐々にわかってくる。像の構えと姿勢は、作者が材料の牙――特にこの立像に使った若いマンモスの牙――について深い知識をもっていたことを示している。なによりも細部の正確さは、高度に発達、熟練した技術を有していたことを示唆する。さまざまな種類の道具をつかいこなし、かなりの時間を費やしている。ジル・クック氏は次のように説明する。 「立像の全身は、牙の湾曲をたくみにつかい、注意深く前傾姿勢をとっているような印象を与えます。作者はまた、牙の中央部の空洞をうまくつかって、、男性的に広く足を広げさせ、また牙のきめ細かさを生かして、頭部に細かいところまでこだわった加工を施しています。ライオンマンをつくったのは、腕のたしかな彫刻家であり、以前に多くの作品を彫った経験から、素材を知りつくしていました。まったく独創的で、技術的に非常に優れ、芸術的にもすばらしい作品で、力と魂を感じさせる傑作だと、わたしは思います」 この像の制作には数多くの石器が使われ、極めて緻密な骨の折れる作業が必要だったはずだ。たとえば、小さな石器ののこぎりで腕を体から切り離すのには、何時間ものくり返しの作業と高度な集中力が必要だっただろう。同様の道具をつかった経験から、少なくともおよそ400時間かかったことが分かっている。ジル・クック氏の言うとおり、ここで駆使された技術レベルの高さからして、これが作者の最初の仕事だったとは考えられない。 そこで、重要な問いが浮かんでくる。この小規模な共同体は、おそらく数十人、多くても数百人から構成されていた。彼らのいちばんの関心事は、食べ物を手に入れ持ち帰ること、衣服をつくること、火を絶やさないこと、子どもたちを捕食者から守ることなどだったはずだ。だが彼らは、すばらしい能力をもつ誰かに、何時間もそうした仕事を免除し、ライオンマンをつくるのに必要な技術を習得させ、活用させた。なぜ共同体が、生存にはまったく寄与しないものをつくるために、それほど大きな投資をするのだろうか? ジル・クック氏のかんがえはこうだ。 「それはたぶん共同体の心理的な生存に関係していたのだろうと思います。集団としての自分たちという感覚を強化する何か、ということです。ライオンマンが神だったのか、霊的な經驗だったのか、創世記に登場する存在だったのか、自然界の力との交渉につかわれた化身だったのかはわかっていません。しかしこれは、物語、現在わたしたちが神話と呼ぶものの一部であったと考えないと説明がつかないものです。この彫像に関係する語りや儀式があって、この生き物の出現について、またその意味について、そこで説明したはずです。それがどんな物語であったのかは、もちろん、今では想像するしかありませんが、どうやら動物と人間の物語であったようです――でもおそらくは同時に、自分たちを、そして、自然を超越した物語で、それがなんらかの形で共同体を強くし、危険と困難を克服させるのを助けたのです。当時、ライオンマンが発掘された地域の人々は音楽をつくり、聴いていたことがわかっています。さまざまな種類のフルートが見つかっているのです。もともと中が空洞な鳥の骨でつくられたものもあれば、象牙を彫ってつくられたより複雑なものもあります。これにも相当な技術と時間が必要だったはずです。また、あきらかに踊っているとみられる小さな像もありました。そうした遺物はすべて、社会全体で共有された活動、さらには人々を非現実の世界に運ぶことに関係しています。それはおそらく、、ライオンマンの目的とも繋がっていたはずです」 立像の物理的な状態にかんして、最近、重要なことがふたつ発見された。ウルム博物館の研究員で現在ライオンマンの責任者でもあるクルト・ヴェーアベルガー博士の報告によれば、デジタル顕微鏡をつかった調査で、ライオンマンの口の部分だけに有機物質が浸みこんでいたことがあきらかになった。それは血液の可能性があり、、ライオンマンの口がなんらかの役割を演じた儀式の存在を示唆している。 しかしより重要なのは、ライオンマンの体には、マンモスの牙の表面に見られるような凹凸がないということかもしれない。長年、つかわれてきた結果、つるつるになったのだ。ヴェーアベルガー博士は、ライオンマンは何年ものあいだ、おそらく数世代にわたって、多くの人々が手にとったのだろうと考えている。ひとりの人間がつくったこの像は、長いあいだ多くの人々に共有された。ジル・クック氏はそうした場面を想像している。 「彼らが火を囲んでいるところが目に浮かびます。火は体を温め、野生動物を近づけません。人々はフルートの音色に耳を澄まし、炎がつくりだす魔法を見つめて、像を手に持ちながら、善良なまたは危険な見えない霊と彼らを結びつける化身として、この合成された生き物の、目に見える世界の物語だけではなく、それを超越した世界の物語を語ったのでしょう。ライオンマンは、空想の異形の存在として、そうした世界へのアクセスを可能にした――それは個人的な經驗としてではなく、全員が共有できる何かとして」 洞窟でライオンマンを手にしていた人々はわれわれと同じような人間だった。われわれと同じ種――ホモ・サピエンス――であり、基本的に同じ脳をもっていた。彼ら――わたしたち――はアフリカに現れ、およそ6万年前ににわかに拡散し、アジア、ヨーロッパ、オーストラリア、やがてはアメリカにたどりついた。初期のヒト科の動物は100万年以上にわたって道具をつくり、動物を狩っていたが、この人々はある重要な点において、違っていた。 初期の人類の発達に関する専門家、サザンプトン大学のクライヴ・ギャンブル考古学教授はいう。 「想像力がその根幹にあります。われわれをほかのヒト科の動物と分けたのは、『いま・ここ』の先に行く脳の想像力でした。われわれが得意なのは、先のこと、将来のこと、自分という個人の死後、また同様に過去のことを考えることです。それがわれわれを、長い旅におもむかせた――ホモ・サピエンスが世界中に広まった速さは驚くべきものでした。われわれは神話や伝説を構築します。別世界に生き、想像力を大きく飛躍させ、ライオンマンのように、自然界ではありえないものどうしをひとつにします。それはじつに新しく力強い発展です」 クライヴ・ギャンブル教授の考えでは、宇宙における自分の場所、そして自分たちがほかの動物たちとどのようにかかわっているのかという考え方を確立するのに必要なのは、そうした種類の想像力の飛躍だった。それによってわれわれは、自分以外の人間――共同体――が、自分がもう存在しなくなったあとでも存在しつづけると想像し、死後の世界を信じるようになり、シンボル、祭式、儀式を生みだした。 「名前はなんでもいいのですが、そうした信念は特別な区別されたものではなく、社会的生活の不可分の一部であり、あらゆる活動に浸透していました。それは彼らが直接かかわりをもつ集団だけのことではなく、自分たちの縄張りを守るためにじゅうぶんな人数がいること、あるいは食料の供給を取り仕切ることと同等に重要だったのだろうと思います。なぜなら共有された信念のおかげで、地元の集団よりずっと広い社会的領域で、人々がつながることが可能になるからです。彼らはほかの人々と特定の世界観を共有し、またそれをよく表すシンボルや儀式のことを話したでしょう。そのため、それまでよりもずっと広い地域で、人々のあいだにある種の同類意識 ―― 一種の共同体――を生じさせることが可能になったのです」 この最後の――信念の体系とその実践が広い地域で共有され、かなりの距離を越えて人々を結びつけたという見解を裏付けるように、同地域では少なくともほかにもう一つ、ライオンマンの像が見つかっている。 近年、ライオンマンの発見された洞窟で、テュービンゲン大学のヨアヒム・キンド教授による再発掘がおこなわれた。中は広く、およそ長方形で奥行きが40メートル、間口が10メートルで、ひんやりした村の集会場に似ていなくもない。北向きのため、これまでもずっと冷え冷えとしていたはずだ。キンド教授は決して日の差さないこの洞窟を、人々は住まいには選ばなかったと考えている。洞窟を入ってすぐのところによく使われた炉があったが、人間の住居の残留物である石器や骨などは驚くほど少なかった――同じ地域のほかの洞窟に比べてもはるかに少ない。つまり、ここは、人々がつねに住んでいた場所ではなく、ときどき集まっていた会場だった。キンド教授は、おもな洞窟は、広範な地域からやってきた集団が、比較的短期間、、祭式に使っていたと考えている。 ライオンマンのかけらが見つかった奥の小さな洞窟からは、最近の再発掘でも、日常生活にかかわりのあるものは何一つ見つからなかったが、代わりに別の種類のものが発掘された。ホッキョクギツネ、オオカミ、シカの歯だ。歯には穴がうがたれ、小さな象牙のペンダントとともに紐に通して首からかけられるようになっていた。また切断したトナカイの角が貯蔵されていた。これらは、ライオンマンと同じく、実用的な使い道はないが、儀式でつかわれるところが容易に想像できる。キンド教授は、奥の洞窟はライオンマンに関連したある種の活動が行われる特別な場所で、儀式用のものが保管されていたのではないかと考えている。そこは「聖所」という言葉で呼ぶにふさわしい神聖な場所だった。 生き延びることでせいいっぱいだった人々にとって、彼らがそれをつくりだすために多くの時間を捧げたライオンマンにどんな意味があったのか。われわれが確実に知ることはけっしてないだろう。だが当時の人々には心があり、複雑なことをする力をもっていたことはわかっている。だから彼らがなにをして、何を考えていたのかを想像するのは、不可能ではないかもしれない。それは太古の歴史にかんするあらゆることと同じく、ほとんどが推測で、新たな証拠が見つかるたびに調整されていく。現時点でもっとも適切な仮説は、ライオンマンを生んだ人々がすばらしい美術品をつくりだし、自然界と超自然界を結びつける物語を構築し、より大きな共同体とともにその物語を演じたということだ。これはあらゆる人間社会がやってきたことだ。すなわち、くり返す営みのパターンを探し、それについての物語と儀式を創作する。それらはわれわれ――全員――を宇宙における自分たちの場所に置く。ある集団が、この大事なパズルのかけらの組み合わせ方に合意したときに共同体が生まれる、といってもいいのかもしれない。ホモ・サピエンス(賢い人間)はホモ・レリジャス(信心深い人間)でもあり、探すのは宇宙における自分の場所ではなく、自分たちの場所で、信じることは所属することと密接にかかわっているともいえるだろう。 ライオンマンはシュテーデルの洞窟の奥に保管されていたが、彼の物語が語られた場所はひとつしかなかった。それはビジョンの生まれる場所、物語りがいつも語られる場所、ゆらめき、うっとりさせ、温かく、危険な火のまわりだ。

|